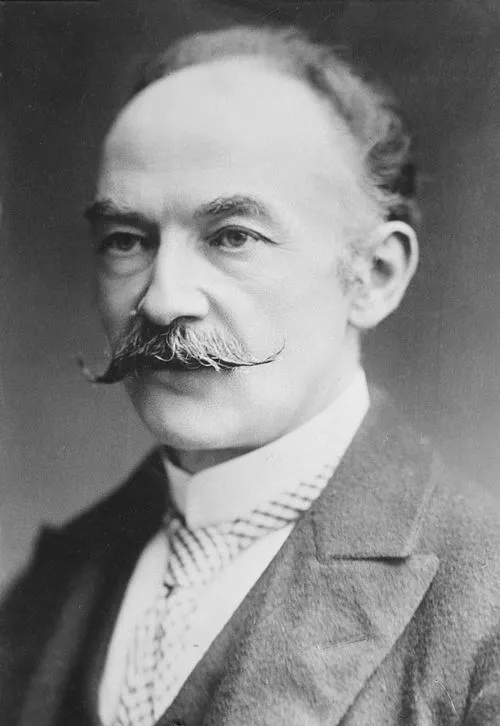

名前: 生田長江

職業: 評論家

生年: 1882年

没年: 1936年

年 生田長江評論家 年

年のある日日本の文化界において一人の評論家が世に知られることになった彼は生田長江年に生まれたその人物は明治から昭和にかけての激動の時代を生き抜いた知識人であった特に彼は日本文学や哲学について深い洞察を持ちその意見は多くの人に影響を与えたしかしその名声が高まる中で彼自身が抱える矛盾や葛藤もまた浮き彫りになっていった

長江は当初教育者としてキャリアをスタートさせた若き日の彼は自ら教壇に立ち生徒たちに文学の魅力を伝えることに情熱を注いでいたそれにもかかわらず時代背景として帝国主義と戦争への道が着実に進んでいることを感じざるを得なかったそのため次第に教職から離れ多くの著作を書き始めるようになった皮肉なことに新しい道へ進むことで彼自身が直面する自由と拘束との葛藤も増えていったのである

年代には生田長江は評論家として独自の地位を築いていた私論として知られるエッセイでは人間存在や社会的状況について鋭い視点から分析したその内容は非常に主観的でありながらもそれぞれの記事には普遍的な真理が潜んでいたと言われているおそらく彼自身も自分自身の日常生活と感情が作品によって表現されることを望んだのであろうしかしその一方で多くの読者から批判も受けていた

年日本が敗戦し新しい時代へ突入すると生田長江もまたその影響下となったこの新しい時代では自らの見解や思想だけではなく多様な価値観への適応が求められていたその中でも生田は強靭な精神力で自らの立場を守り続けたと言われているしかしこの抵抗もまた孤独な闘争だったのである議論する余地は多あれど歴史的文脈から見るとその試練こそが後世へ影響を及ぼす要因となっていく

年には長江による代表作日本文学概論が発表されたこの作品では日本文学全体への洞察と同時代の文化への批評が展開されたまたこの本のおかげで若手作家たちにも刺激となり更なる創造活動へ繋げていったと言われているそれにもかかわらず一部では古典的価値観ばかり重視しているとの声も上がりその評価はいまだ分かれるところだ

年代になると生田長江はいよいよ老境へ差し掛かったこのころになると自身の日の日記や回顧録を書き綴るようになりそれまで隠していた個人的感情や思索について赤裸につづっているそれともしかするとこの回顧録を書くことで自己解放したかったという側面もあったかもしれないしかしこの晩年には多くの場合周囲との隔たりによる孤独感にも苦しんだようだ

年高齢となった生田長江はついにはこの世を去ることになるこの知らせは多くの人によって悲しまれ日本文学界への貢献度について再評価され始めたそして何より皮肉なのは生田という名すら忘却されつつある現代社会でもなおその思想や作品群はいまだ読み継がれているという事実だ文士と呼ばれる文壇とは別世界ながら不滅なるアイデンティティーとして今なお語り継ぐべき存在なのかもしれない

年現在多様性尊重と個性重視な風潮がありますそれでもなお日本社会全体を見る限り生田長江氏のおそらく最期まで抱え続けた自己というテーマこそ大切さゆえ失われそうになっていますただ単純明快とは言えない複雑さこそ人間存在そのものなのであろうそして孤独と集団の狭間でも苦悩し続けた生田氏こそそれぞれ皆様方にも共鳴する部分なのではないでしょうか