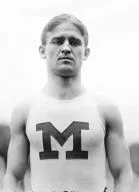

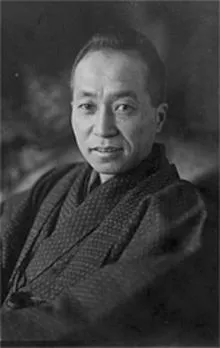

生年: 1888年

職業: 小説家

没年: 1983年

代表作: 様々な小説を執筆

出身地: 日本

年 里見弴小説家 年

年日本の小さな町に一人の少年が生まれた彼の名前は里見弴家族は貧しかったが彼の心には夢が芽生えていたその夢とは物語を紡ぎ出すことだった母親から聞かされる昔話や民話は彼の想像力を豊かに育んでいくしかしその幸せな日も長くは続かなかった家庭の事情で学校に通えなくなり若干歳で働き始めることになるそれにもかかわらず彼は毎晩自分だけの物語を書くことで日を乗り越えた

成長するにつれて里見は文学への情熱を失わずにいたがそれでも社会人としての日常生活は厳しいものであったそれでも皮肉なことにこの経験こそが後の作風に大きく影響することになる年彼はついに短編小説を雑誌に発表しその才能が認められるとともに小説家としてキャリアをスタートさせるしかしながらその道程は平坦ではなく多くの苦難と挫折が待ち受けていた

特筆すべきなのは年代から年代初頭まで続いた作家的活動であるこの時期日本文学界では様な潮流が渦巻いていたその中で彼自身も新しいスタイルやテーマを模索しておりおそらくその試行錯誤こそが後世へ与える影響となったと言えるだろうしかしそれにもかかわらず戦争という未曾有の事態によって多くの作家たちが困難な状況に直面する中で里見もまた戦争文学という新たな領域へと足を踏み入れることになった

第二次世界大戦中多くの作家たちは国家的要求と個人芸術との間で板挟みになっていたしかし皮肉なことにこのような時代背景によって里見弴という名前はいっそう知られるようになった愛のテーマだけではなく戦争や死など暗い側面についても触れるようになりその作品には深い思想性が宿るようになるまた当時多くの場合政治的圧力から自由な表現できない状況下にも関わらず自身の日記やエッセイではその内面的葛藤を書き綴っている

年日本全土が戦火によって荒廃した中で新しい日本文学への期待感も高まっていたそしてその後間もなくして出版された作品群には日本文化への再考や新しい価値観について深刻かつ鋭敏な視点から描写されているものばかりだったまた同時期には自身の日常生活について描写したエッセイ集なども出版し多岐にわたり創作活動を展開しているこの頃おそらく彼自身も不安定さから逃れたいとの思い強かったと思われる

年代以降高齢となった里見弴だがそれでも執筆活動はいまだ衰えず新たなるジャンルへの挑戦を続けているそれにも関わらず一方では自分自身との闘いでもあったろう老いゆく体と闘いつつそれでも何とか自分だけの声を探し続けていたと言えるしかしこの努力にも関わらず生前最後となる作品群にはどこか孤独感漂う内容ばかりだったおそらくこれは人生経験による深刻さとも言えるだろう

年月日この日本文学界屈指の巨星とも言える存在として名高かった里見弴は息を引き取ったその死去から時間が経過するにつれて評価される一方おそらく世代交代という現象によって多忙すぎて忘れ去られる存在となる運命だったただ記者会見などでは私たちは今なお彼の作品から学び取れると賞賛されつづけ一部ファンや研究者たちによって今なお愛され続けている

現代とのつながり

年現在日本国内外問わず多様化した文芸シーンだその中でも里見弴という名前や作品群はいまだ色褪せない印象深さを保ち人より強烈なる感情と思考喚起するものとして存在している一部大学院生や若手研究者たちはこの古典的名著について詳しく分析・研究し新しい解釈へ導こうとしておりその過程こそまさしく文芸とは何なのかという問い直しにつながれば良いと思われます

最後に

死後年以上経過した今なお一部地方都市ではその故郷近辺資料館等設立し読者イベント開催など行われていますこの流れがおそらく地方文化復興等にも寄与すると共持続可能性確保へ向けても重要視されていますまた上でも里見弴というタグ付き投稿数百件存在するほど広まりましたそしてそれぞれ異なる背景持ちながら変化を受容した上出会えた瞬間こそ真実味増幅されたと言えるでしょうだからこそこうした古典的名著達には忘却されぬ運命あろう