.webp)

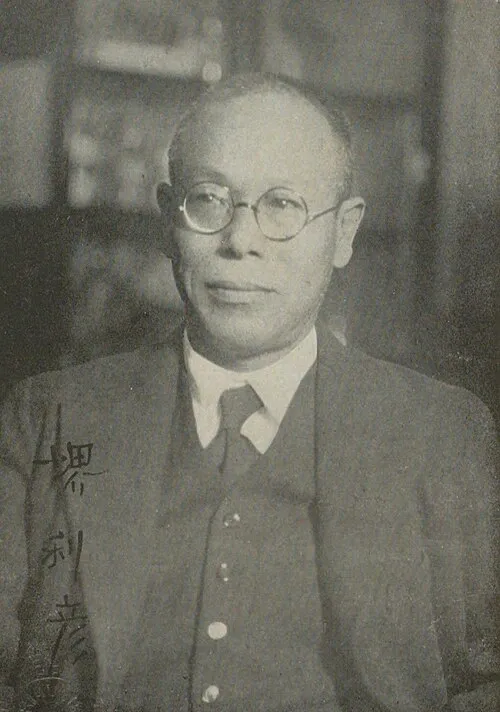

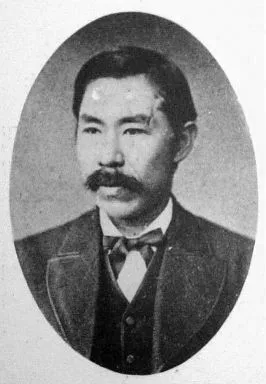

生年: 1884年

没年: 1940年

職業: 落語家

名前: 三遊亭圓生

代数: 5代目

年 三遊亭圓生 (5代目)落語家 年

年東京の喧騒の中で伝説的な落語家・三遊亭圓生がその音楽的な才能を開花させる彼は年に生まれたがその人生は決して平坦ではなかった幼少期から人を笑わせることに魅了され若き日には新宿や浅草で多くの小道芸を観察しそのスタイルを学んだ

初めて舞台に立ったとき彼の心は興奮と恐怖で満ち溢れていたしかしそれにもかかわらず彼は観客の反応に勇気づけられ自分自身の独自のスタイルを確立していくその後彼は多くの落語家たちと競い合いながらも自身の芸に磨きをかけていった

しかし一つ大きな試練が待ち受けていたそれは戦争による社会情勢の変化だった年日本が戦争へ突入する中で多くの娯楽が制限され人は苦しみ始めた皮肉なことにそうした時期だからこそ人は一瞬でも笑えることを求め続けたそして圓生もまたその役割を果たすため舞台へ立ち続けることになった

歴史家たちはこう語っている彼こそが時代背景を乗り越え人に希望と笑顔を届ける存在だったとその結果として圓生は落語界のおじいちゃんとも称され多くのファンから支持されたしかしそれにもかかわらずこの喜びには深刻な側面もあった演じることへのプレッシャーや自身の日常生活との葛藤それら全てが彼の日を彩っていた

おそらく彼が特異だった理由はそのユーモアだけではなく人間味あふれるストーリーテリング能力だろう話すことへの情熱が彼にはあったそれゆえ古典的な物語だけでなく新しい物語やオリジナル作品まで手掛け自身の芸術性を追求し続けたあるファンが街頭インタビューでこう語った圓生さんのお話には本当に心温まるものがあります

落語家として成功する一方でその私生活にも悩みや苦労が付きまとったそれでも舞台上では常にスマイルこれは観客との信頼関係によって築かれたものだと言われているまた一部では精神的苦痛が作品に影響しているとも考えられるこの憂鬱なユーモアこそ本当なのかもしれないと言われたりもした

最終的にはその人生も悲劇的な終わり方となってしまうこの世界から去り行く際笑わせることの大切さについて何度も思い返したというしかしその死から何十年も経った今でも日本各地で行われている落語会では三遊亭圓生への言及やオマージュを見ることができるそして今日でも多くの場合彼なしでは現代落語界は成り立たないと言われ続けている

皮肉なのはこのようなおじいちゃん的存在だった三遊亭圓生自身大衆文化とは程遠い孤独感や不安感とも闘っていたという点だおそらくその二面性こそ美しく輝いて見える背後には暗闇が隠れているという事実なのだろう