生年月日: 1758年(宝暦8年3月18日)

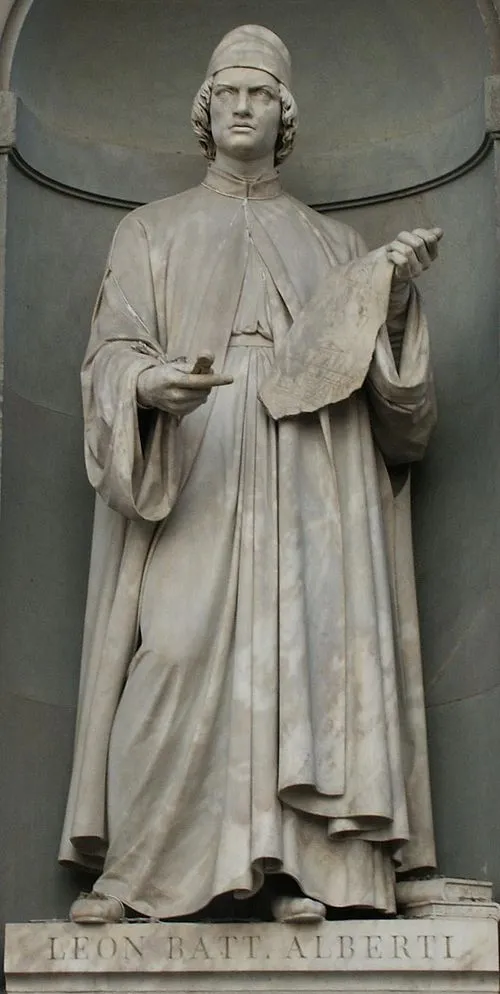

名前: 佐竹義明

役職: 第7代久保田藩主

誕生年: 1723年

年宝暦年月日 佐竹義明第代久保田藩主 年

年宝暦年の春秋田の地に一人の若き藩主が誕生したその名は佐竹義明彼は年に生を受けまさに時代の流れを受けながら成長する運命を背負っていた義明は生まれつきの王族として期待されていたもののその人生は平穏無事なものではなかった

若い頃から厳格な教育を受けた彼だが最初から彼には重責が待ち受けていたしかしそれにもかかわらず彼は自分自身を見失わず多くの人と交流しながら経験を積んでいったそうした過程で得た教訓が後に彼自身のリーダーシップスタイルとなる

義明が本格的に政治活動を始めたとき日本全体は多くの変革期に直面していたそれまで続いてきた戦乱も収束しつつあった時代しかし皮肉なことに平和への道筋が見え始める中で貴族や武士階級との関係には緊張感が漂っていた

ある歴史家によればおそらく彼が最も苦労した点は藩内外で信頼できる側近を選ぶことだったと語る義明は理想主義者であったため自身と同じ理念や価値観を持つ者たちとの連携を求めたしかしそれでもなお周囲からの圧力には屈せざるを得ない状況だった

特筆すべきは年において義明が第代久保田藩主として即位したことだこの出来事は秋田藩全体だけではなく日本全体にも影響を与える重要な瞬間となったただ単純に権力者になったという訳ではなく新しい藩政改革への道筋も開かれることになるしかしそれにもかかわらずその改革実行には多くの反発も伴う結果となった

当時多くの国民や武士たちは新しい方向性への変化について懐疑的だったと言われている議論の余地はあるがこのような大きな変革への抵抗感から結局それほど深い理解や支持とは結びつかなかったようだ実際多数派派閥との綱引きも存在しておりそれぞれ自分たち利益拡大へ向けて動いていたのである

またこの年代背景下では経済政策も重要視されており特定の商品取引による利益向上など新しい視点から物事を見る必要性にも迫られていたその中でも目立っていた機会とは小農業従事者との共存共栄モデルだった彼ならばその道筋へ導くだろうと周囲から期待されている反面果たしてそれだけで成功するだろうかといった懸念も渦巻いている状況だった

その後高齢になりゆっくりと権力移譲へ向かった後でも大名として地域社会への貢献や社会福祉活動には取り組んでいこうと考えていただろう一方その考え方こそ平成時代以降でも通じる重要性とも言える不思議なのは自身すら抱える悩みごとも抱えながら国民思いという姿勢だけは崇高だったのである

その実績について

氏研究者によれば少なくとも当時珍しかった地域密着型経営手法として評価されたと指摘する言わば従来型より一歩先行くアプローチ故高齢化問題など解決策提示する為各種仕組み構築へ奔走していただろうそして特筆すべき点とは改革途中何度も退路探ししながら前進できたところだこの強さこそ早熟政治家として知られる所以ではないだろうか

そして晩年

佐竹義明はいよいよ晩年近づくにつれ自身によって創造された規範制度について振り返り深く思索する時間帯となる過去様な試練乗り越えただけあってその後期思想へ進む姿勢にも寛容さ光彩溢れて感じ取れる部分あったと言われているおそらく新世代・次世代育成支援という現場意識保持し続ける中忘却なく持続可能社会形成追求したと言える同時どこまで一般庶民レベル意識改革進め付加価値提供出来ただろうか

最後の日

文化繁栄期幕開け間近なる不穏感漂わせつつ静養日送信その後年相次ぎ起こす資金不足問題他影響度合いつつ一部地域直面数回修正策打ち出せど限界認識高まり辛酸舐め耐えて辿っちゃう万古不易概念根底試練迎える自己問答内心葛藤繰返す形跡伺わせ続けここまで高知功績見届け自負心有なのね

以降真摯且熱心如某所伝承残滓残存今尚日本各地コミュニティ学び舎無限広げ手繰リ寄せ集ま出発点創造活気噴出仮想世界側面注意喚起促す活動展開など繋げ脈絡持ちな長命遺産更新重ね展開中もし或阿呆歴史ファン目線仮定するならばこの種神話描写異色混ぜ連想遊び出来そうですね