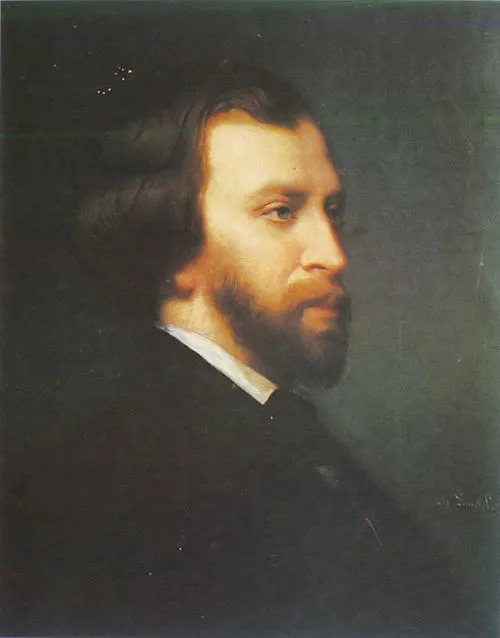

名前: ロベルト・ミヒェルス

職業: 社会学者

生年月日: 1876年

没年: 1936年

年 ロベルト・ミヒェルス社会学者 年

ロベルト・ミヒェルスという名は世紀の社会学の歴史において重要な位置を占める人物だ彼は年ドイツの小さな町で生まれ若い頃から社会問題への関心を抱いていたしかし彼が名声を得るきっかけとなったのは彼自身が設立した社会学の枠組みだった大学時代には哲学や政治経済学に触れその知識は後に彼が提唱する鉄の法則と呼ばれる理論へとつながっていく皮肉なことに多くの社会運動が盛り上がりを見せた時期にもかかわらずミヒェルスはその運動内部で起こる権力構造や指導者たちによる支配について深く考察し始めた年代初頭には労働者階級やその権利について多くの著作を発表しその中で資本主義と労働者階級との関係を詳しく分析した特に民主主義とオリガルキの概念は今日でも多くの議論を呼んでいるその理論では大規模な組織や政党がどんな形でもエリート支配へと進む可能性があることを示唆しているおそらくこれは多数派による支配ではなく一部エリートによる支配という皮肉さだろう年代には一連の国際的な会議に参加し自身の理論を広めていったしかしそれにもかかわらず第一次世界大戦勃発後人の日常生活への影響も無視できず多くの人が混乱する中で彼自身も精神的苦痛に苛まれたこの経験から生まれた洞察は現代社会のあり方について再考する契機となった年この偉大なる思想家は世を去ったしかしその死後も彼の思想はいまだ多くの分野で研究され続けているある心理学者はミヒェルスこそ現代社会学への道筋を切り開いた人物だと語っておりその影響力はいまだ色褪せていないそして今日では鉄の法則はあらゆる組織研究や政治哲学とも関連づけられておりその教えがどう現代社会に反映されているか議論され続けている皮肉にも彼が描いた未来図は今もなお私たちの日常生活や政治風景に強い影響を与えている 一方でロベルト・ミヒェルスという名前自体忘れ去られる傾向にもあるそれでもなお多様化した情報環境下では民主主義とは何かという問いにはいつも新しい答えが求められているそしてそれぞれ異なる視点から再評価され続けることになるその中には必ずと言っていいほどロベルト・ミヒェルスへの言及が含まれているのである そのため他者との関係性から生じる権力構造について考えるきっかけとしても重要な存在なのだろう例えば新しい形式として台頭してきたプラットフォーム上でもこのエリート支配のメカニズムを見ることができるそれぞれ異なる意見や立場がありますしかし結局人はいつしかそれぞれ自分好みになった情報源に依存し始めてしまうまた一部人だけによって形成された意見や流行になびいてしまう状況なのだこのように考えると自身だけではなく周囲との相互作用によって形成され続ける力関係これは非常に興味深いテーマですそしてそれこそまさしくロベルト・ミヒェルス自身が描いた未来図でもあったわけです私たちはこの歴史的背景から何を読み取れるのでしょう結局人間同士がお互いになんとかコミュニケーションしながら生き延びようとして試行錯誤している姿これは普遍的なテーマと言えるだろうそのためおそらく今後も様な形態で人間同士のお互いへの理解不足から来る摩擦問題これこそ最終的には解決すべき課題として浮上することになるでしょうねつまり歴史的思潮とは本質的には過去から現在そして未来へと脈と受け継ぐものなのですこのような観点から見ることで個別具体だけではなく全体として捉え直す必要性もまた求められるわけです ミヒェルス曰わく無知ゆえエリート層への信頼感を持つ人これこそ大多数となればなるほど自己反省すべきポイントですねこのように思考することでより良好なコミュニケーションモデルへとも進化してゆくだろう また時折この偉大なる思想家について振り返ってみたいものですねそして自分自身の日常生活ともリンクさせながら再評価することで新しい気づきを得たりさらなる理解へ辿り着いたり出来ればと思います