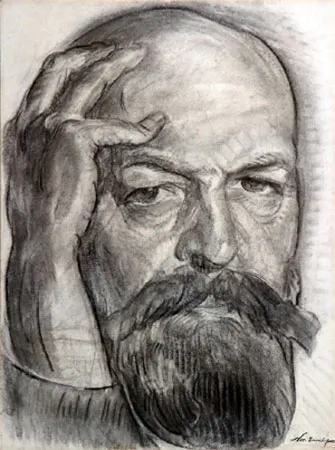

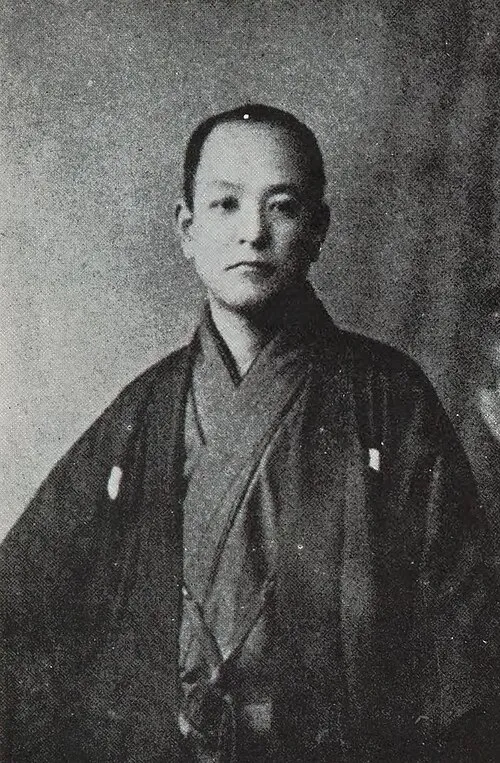

生年: 1885年

名前: 尾崎放哉

職業: 俳人

没年: 1926年

年 尾崎放哉俳人 年

尾崎放哉は年に日本の広島県で生まれた彼がこの世に誕生した瞬間静かな田舎町は何も知らぬ未来を迎えていたしかし彼の人生がどのような道を辿ることになるかは誰にも予測できなかった幼少期から放哉は文学に興味を示しその感受性豊かな心は俳句という短い詩形に特別な魅力を感じていたやがて彼の詩的才能は花開くことになるがそれには多くの苦悩と試行錯誤が伴ったそれにもかかわらず彼は自らのスタイルを模索し続けたそして放哉が歳になった時点で彼は一つの重要な出会いを果たすそれが俳人・正岡子規との出会いだったこの師との関係こそが彼の文学人生において重要な転機となる放哉はその後自身独自の視点から自然や日常生活を捉え多くの名作を残していくしかし皮肉なことにその作品群にはいつも孤独感や虚無感が漂っていたこれはおそらく彼自身の日の苦悩と密接に関連している実際心身ともに疲弊した状態で創作活動を続ける中で多くの場合人間関係にも恵まれない状況だったことも影響しているかもしれない年この年は尾崎放哉にとって非常に特別な意味合いを持つこの年彼はいよいよこの世から姿を消すこととなった死因について諸説あるものの一つには結核という病気によるものだとも言われているしかしこの死によって放哉が描いた世界観や俳句文学への貢献は決して消えるものではない歴史家たちはこう語っている尾崎放哉こそ日本近代俳句運動における不可欠な存在だったとその後数十年人は次第に忘却されつつあった尾崎放哉という存在について再評価するようになったそして今なおその作品群や生き様から学ぶべき教訓はいくらでも見出すことができる孤独というテーマには普遍的な価値がありますそれゆえ多くの場合孤高の象徴として語られることもあるさらに皮肉なのは現代社会だなどでは瞬時で情報共有されるため孤独を感じる人も増えているそれでもなお一方では他者との結びつきを求めて彷徨う人その様子を見るとまさしく尾崎放哉が詠んだような短い言葉たちこそその痛みや不安感など深層心理へ触れる要素なのかもしれない現在まで年という時間が経過した今でも風景空季節と切り取られる短歌・俳句など一種独特な表現方法として受け入れられている不思議なのだがおそらくその多様性ゆえ具体的イメージによって想像力豊かな思考へ導いてくれるからこそ人はいまだ耳傾け続けているのでしょうね例えば最近では多数派とは言えない自然回帰への憧れその背景には現代生活への不満感・安定志向への反発心等ありそうですがそれだからこそ気軽さ・自由さ求め新しい挑戦する姿勢見るにつれて本当に必要不可欠だった文化的遺産として再評価され始めている印象ありますそれでも本当の評価基準とは 議論する余地大です今日でも日本国内外問わず多様化進む中で新しい形態によって展開され続けています一部ファンコミュニティ内では相変わらず愛され続け古典ながらも斬新さ溢れる領域探究する姿勢見せていますまた時折開催される朗読会などへの参加者多数報告ありこうした流れを見るにつれて思うことがあります果たして私たち自身何処へ向かおうとしていて一度立ち止まり自分自身問う機会もまた必要ですね毎日の喧騒忘れ去りながら本質的エッセンス取り戻せればきっと心豊かになる気しますそして恐れることなく自分自身表現できれば素晴しい人生送れることでしょう