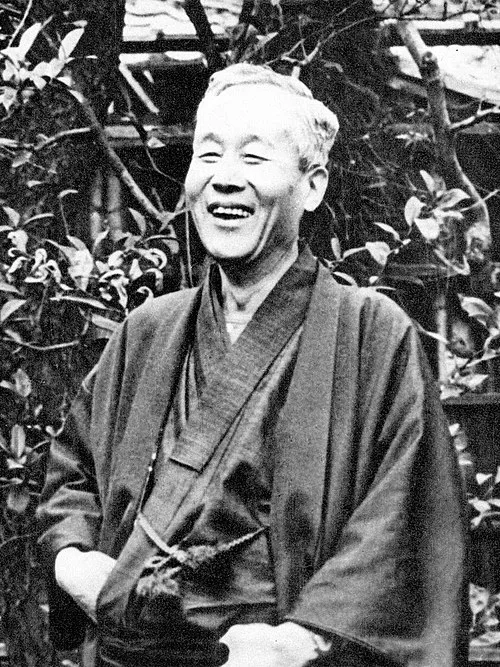

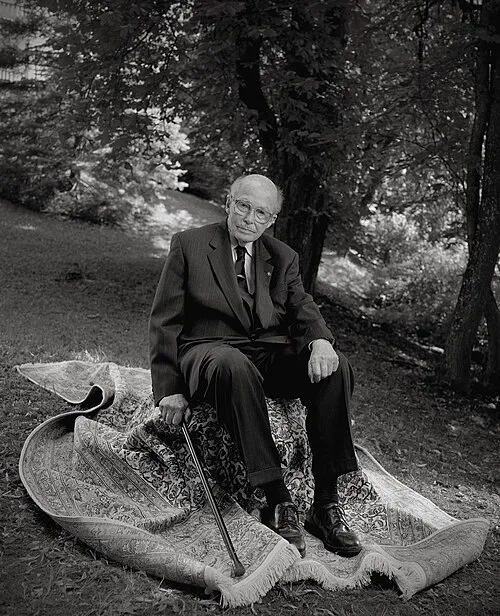

生年月日: 1912年

氏名: オットー・フォン・ハプスブルク

役職: ハプスブルク家当主

死亡年: 2011年

年 オットー・フォン・ハプスブルクハプスブルク家当主 年

オットー・フォン・ハプスブルク運命を背負った王子の物語

年オーストリアのウィーンでハプスブルク家の運命を背負うべく生まれたオットー・フォン・ハプスブルクは未来に対する期待と不安を胸に抱いていた彼が誕生した瞬間豪華な宮廷では多くの人が祝福しながらもその背後にはヨーロッパ全体を揺るがす歴史的変革の影が迫っていた

しかし彼が若干歳になる頃第一次世界大戦という大きな嵐が訪れるこの戦争はオーストリアハンガリー帝国の崩壊を引き起こしその結果としてハプスブルク家もまた名門としての地位を失ってしまう皮肉なことにこの時期から彼は亡命生活を余儀なくされその後長い年月を経て新たなアイデンティティー探しへと向かうことになる

年代にはすでにイギリスに住むようになっておりそこで彼は政治的活動に身を投じるおそらく彼にとって最も重要だったのは西欧諸国との連携や国際的な平和推進への貢献だっただろうそしてこのような活動によって彼は新しいヨーロッパ秩序の構築にも寄与することとなる

リーダーシップと影響力

年になるとオットーはヨーロッパ連合を提唱するようになりそれによって個の国ではなく大陸全体で平和と協力を目指す動きを加速させたこの考え方は当時としては非常に先進的であり多くの批判や反発もあったしかしそれにもかかわらず彼自身は信念を曲げることなく自身が育った伝統や価値観を基盤として活動していた

年代には中欧国家連合の結成について熱心に訴えかけていたがこの試みもまた容易ではなかったそれでもなお彼の言葉には重みがあり多くの人特に若い世代から支持されていたと言われている議論する場では活発だったもののおそらく一番印象深い瞬間となった出来事それこそが年以降ソビエト連邦崩壊後新たな自由民主主義国家群へ向けて歩み始めた中東欧諸国への応援だった

王族から民間人へ

晩年になり自身の日常生活について振り返る機会も増えてきた年まで生涯を全うしたオットーだがこの期間中にも多くの記事や本を書き記しているそれらには自身のできごとの詳細だけでなく人間として抱える苦悩や望む未来像など様な側面も描写されている私は王族だけれど一市民でもあると語った言葉から多面的なアイデンティティについて考えさせられる部分でもあるまた不思議なのは人との交流という面でも精力的だったことである交流という名目で行われるイベントには常時参加し続けその存在感から多くの場合共感や支持など得続けた

現代への遺産

残念ながらその人生も年月日に幕を閉じるしかし今日でも多くの人特に中欧地域内外では彼について語り継ぐ姿勢を見るあれほど独自性豊かな存在はいないと声高に語る者さえいるその死から数十年経とうともなお広まる意見正義を求め続けたいという強い意志こそ余韻となり現在にも響いているのであろうおそらく社会構造自体変わりゆく今だからこそ一層必要となるメッセージなのかもしれない

記憶と尊敬

皮肉にも その功績とは裏腹に本来ならば忘れ去られてしまう運命だったかもしれないただし中欧地域各国では今なお歴史教科書などで取り上げつつあり新しい世代への教育材料ともなるそして親しみ深い王子として市民生活にも浸透している様子だ今日人の日常会話には頻繁登場する名前過去とか自由絆など幅広い範囲へ活用され続けフランツ・フェルディナント以来半世紀以上経とうとも残された影響力とは無視できないものなのであろう