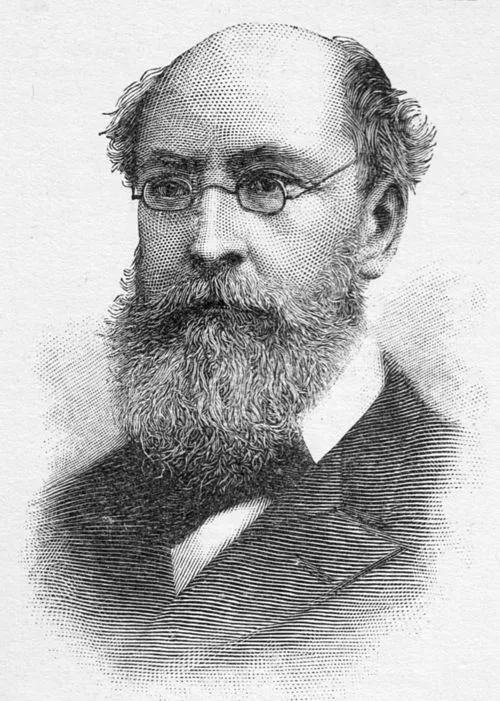

生年: 1856年

没年: 1923年

職業: 日本陸軍の第9代教育総監

年 大谷喜久蔵日本陸軍の第代教育総監 年

年日本陸軍の第代教育総監である大谷喜久蔵は時代の転換点に立たされていた彼は年に生まれその長い人生の中で数の激動を目撃してきた彼が若かりし頃日本は開国を迎え近代化への道を歩み始めたしかしそれにもかかわらず彼はその変化に戸惑うこともあった新しい価値観が古い伝統と衝突し彼自身もその中で自らの役割を模索していた

教育総監として大谷は新しい軍人像の育成に取り組んだ特に明治維新以降西洋的な軍事教育が導入される中で彼は日本独自の精神性や武士道を重視した教育方針を打ち出すしかしこの考え方には賛否が分かれた皮肉なことに当時多くの若者が西洋文化や思想に心惹かれていたからだそれでもなお大谷は自身の信念を曲げることなく一貫した姿勢で後進たちを指導し続けた

おそらく彼最大の課題は第一次世界大戦後日本が国際社会へ積極的に参加するようになったことであったその結果新しい戦略や理念が求められそれまで通りでは通用しなくなっていったしかしそのような変化にも関わらず大谷は旧来から受け継いできた価値観つまり忠義や勇気を重視する姿勢を堅持したこの葛藤こそが彼自身と日本陸軍全体への影響として現れることになる

大谷喜久蔵という人物について考えるとき多くの歴史家たちはこの人こそ日本陸軍改革の象徴的存在だったと語っているそれほどまでに強固な信念と理想主義によって成り立っていた人物だったしかしながらその理想主義ゆえに新しい時代への対応には遅れが生じてしまうことも多かったようだこの点について議論する余地はいくらでもある

年には関東大震災という未曾有の災害も発生したこの出来事は日本社会全体だけでなく日本陸軍にも甚大な影響を与えることとなるその際大谷自身も震災復興活動への参加や救援活動など多岐にわたり動き回ったと言われているしかしその一方で物資不足や混乱によって兵士たちへの教育にも悪影響が及ぶ結果となった皮肉なまでこの危機的状況こそが新しい教育手法やリーダーシップスタイルを模索させる契機ともなる

また多くの場合大谷喜久蔵という名前から浮かぶイメージには硬派さや厳格さだけではなく人間味溢れる部分もあったと言われている例えば自身の日記には若者との対話こそ未来への鍵と書き記しておりおそらくそれこそが次世代への希望だったのであろうただ対話の重要性を説いておきながらそれでもなお古典的な権威主義的指導方法から脱却できない部分には矛盾も感じざる得ない

さらなる皮肉として年以降日本陸軍自体は消滅し新しい憲法によって従来とは異なる防衛力へと移行したこのような過程を見ると大谷喜久蔵が追い求めていたものつまり日本独自性と近代化との融合はいかなる形で実現されたのであろうか歴史家達によればおそらくそれぞれ異なる解釈になるだろう

最後になりましたが大谷喜久蔵という存在感溢れる指導者について思い返す際その遺産とは何なのか死後年以上経った今でも語り継ぐ価値がありますそしてその教訓として私たち現代人へ何かしら意味深いメッセージも伝えているのでしょう