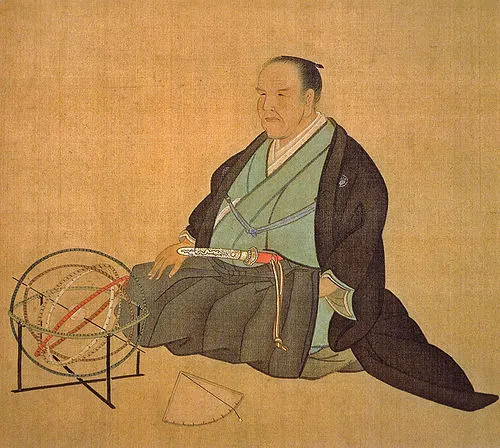

生年月日: 1793年(寛政5年1月22日)

名前: 大塩平八郎

職業: 儒学者

役職: 大坂町奉行所与力

没年: 1837年

年寛政年月日 大塩平八郎儒学者大坂町奉行所与力 年

年月日長い冬の寒さが大坂を包む中ある男が誕生した彼の名は大塩平八郎未来の儒学者として知られることになる彼だがその生涯は一筋縄ではいかない運命を辿ることになる

幼少期大塩は両親から教えられた古典や儒教の教えに深く感銘を受け学問への情熱を燃やしていたしかしそれにもかかわらず社会は彼にとって冷たく貧富の差が広がる時代だったおそらくこの不公平な社会状況こそが後に彼を激しい改革者へと導いていく要因となったのであろう

若き日の大塩は自らの学問だけでなく人の苦しみについても真剣に考えるようになった藩士として仕官し大坂町奉行所与力となった彼はこの地で生活する民衆の日の苦しみに目を向けたしかしその仕事は単なる監視役に過ぎず多くの場合無力さを感じていたそれゆえ内なる葛藤が生まれ始めた

ある日大塩は目撃した町奉行所で働く自分とは対照的な困窮する庶民たちその姿は心に刺さり心身ともに疲弊している人を見ることで次第に怒りと共感が芽生えてきた私はこのままでいいのかその問いかけから一歩踏み出す決意が固まったようだ

年日本各地で反乱の兆しが見え始めていたそれにもかかわらず大塩自身もまた一つの火種となることを決意したそして大塩平八郎の乱が勃発するこの動乱では自身と同じような境遇にある民衆を集め新しい社会への夢を抱いて立ち上げたしかし戦闘という現実との接触には皮肉なことに恐怖も伴った

反乱軍には多くの支持者が集まり一時的には成功したものも多数派との戦闘で痛手を負うこととなる状況は厳しくなる一方だったそれでも尚私たちには希望があると叫び続けていた彼だったしかしそれにも関わらず政府軍との対峙では圧倒的な武力差によって敗北この瞬間大塩平八郎という名前だけではなくその信念や理想までも葬り去られようとしていた

最後の日仲間と共に迎える夜明け前大塩は自分自身と向き合う時間を持つ私は何故ここまで来てしまったんだろうと思いつつも自身の選択肢について後悔する様子は見受けられないそれどころかこれこそ私なのだという確固たる決意すら感じ取れるほどだった

そして年大阪城下町で命尽き果てるその死によって何事も変わることなく歴史はい続いていくしかしその遺志や考え方特に正義を求め続けた姿勢おそらく今でも日本中どこかで語り継がれていることであろう

皮肉なことにこの大規模な反乱以降日本国内では貴族層との確執ばかり注目され不満を抱える庶民側から見れば正義という観念すら消えてしまったようにも思えるしかしながら多くの場合人には歴史的存在として残されながら再び見るべき星空へ還元されてゆく運命なのだろうと思う

現在日本国内外でもリーダーシップと市民権の概念について議論され続けている特筆すべき点として大塩平八郎という存在その名前や思想すべてそれぞれ異なる解釈や価値観から見ても未だ影響力持ち続ける要素となっているまた今日でも一部ファンによって描かれる漫画などにも登場し新しい世代へ伝承される形になっている