生年月日: 1828年(文政11年9月26日)

死年月日: 1887年

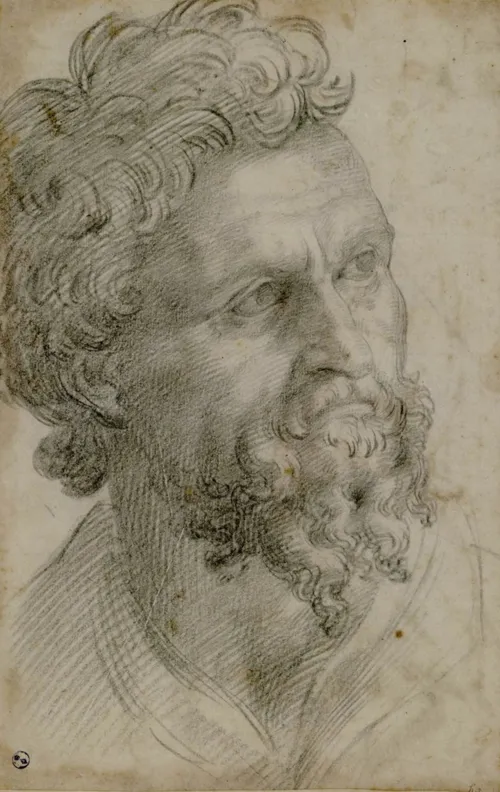

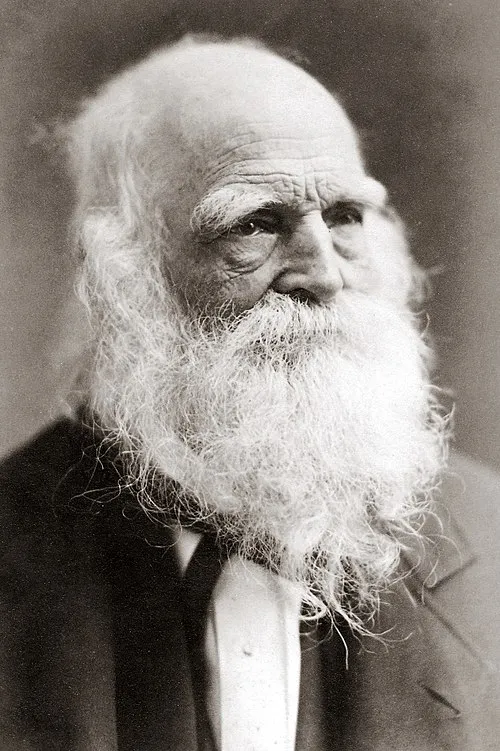

地位: 第7代西大平藩主、子爵

年文政年月日 大岡忠敬第代西大平藩主子爵 年

年の秋まだ冷たい風が吹き始めた頃日本の大岡家に一人の男の子が生まれました彼の名は忠敬西大平藩主として後に歴史に名を刻むことになる彼だが幼少期にはその運命を知る由もなかったしかしこの生まれながらの王族は宮廷や武士たちとの厳しい関係性を理解しながら成長していくことになる

少年時代大岡忠敬は学問に励み特に武士として必要な教養と戦術について多くを学びましたそれにもかかわらず彼は他の貴族たちとは異なる感受性を持っていたと言われています特に当時盛んだった西洋文化への興味は人から奇異な目で見られることもありました

年彼はついに西大平藩主として就任する運命の日を迎えますしかしこの新たな役割には多くの困難が待ち受けていました藩政改革という重責が背負わされたからですそれにもかかわらず忠敬はその期待に応えようと努力しました行政や経済政策を見直し西大平藩を繁栄させるための改革案を次と打ち出した

しかしこの急激な変化には抵抗勢力も存在しました一部の保守的な武士たちは新しい政策によって自分たちの権益が侵害されることを恐れていたためですこの状況下で忠敬は自身が信じる道を選ぶ決断が求められましたそしてその選択肢こそが彼自身だけではなく西大平藩全体にも影響することになったのでしょう

おそらく忠敬が最も成功した瞬間と言えるものがありますそれは年日本全体で貿易開放へ向けた動きが始まった時ですこの潮流によって西大平藩もまた商業発展への道筋を見ることになります従来とは異なる価値観や技術特に西洋から導入されたものへの理解と取り入れ方こそ新しい時代への扉となったのでしょう

しかしながらその後訪れる政治的混乱幕末という時代背景によって大岡忠敬自身も苦悩する日となりますどうすればこの国と民を守れるかという思索の日しかしその努力にもかかわらず状況は好転せず多くの家族や仲間とも別れる結果になりました皮肉なことに大岡家内でも争いごとや権力闘争が続いていたためです

年大岡忠敬はこの世から姿を消しますその死去まで数十年西大平藩主として様な試練や挑戦の日でしたその影響力は終生失われませんでした後世では近代化を進めようとした先駆者として記憶されているからですそして現在でも彼について語る際には果敢にも新しい道へ進もうとした男として称賛されています

実際大岡氏の遺産はいまだ日本国内外で評価されていますまた一部ではもし彼があそこでああしていたならと議論されるなどその行動について再考され続けている点でもありますそれゆえ今日でも歴史的意義深い人物として語り継ぐべき存在なのです

さらに皮肉なのですが彼亡き後年以上経った今でも日本社会には未だ古い価値観と新しい価値観との葛藤がありますその中で懸命に生き抜こうとしている人を見るにつけもし忠敬ならばどんなアドバイスをするだろうと思わず考えてしまいます

.webp)