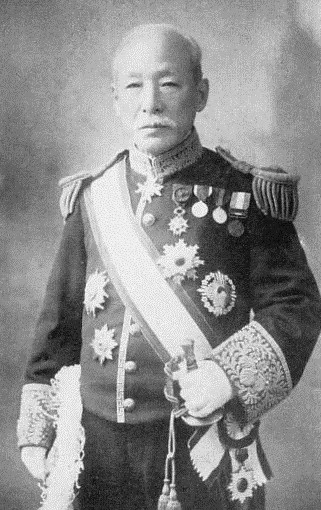

生年月日: 1869年1月24日

死年月日: 1925年

名前: 大町桂月

職業: 詩人、歌人、随筆家

時代: 明治時代

大町桂月詩と歌が織り成す人生の物語

年の冬大町桂月は日本の信州に生まれた彼の誕生はまさに近代化が進む時代の渦中であり国全体が新しい文化と伝統を探し求めていたしかしこの若き詩人の人生には数多くの試練が待ち受けていた

幼少期から彼は自然に深い愛情を持ちその感受性は詩作りへの道を切り開くしかしそれにもかかわらず当時の社会環境は彼に厳しかった教育制度も整備され始めたとはいえ自由な表現を求める若者には限界があったそうした中で桂月は何度も自分自身を見つめ直す時間を持つこととなる

出発点文学との出会い

歳になる頃彼は詩と歌という新たな言語で世界と対話する決意を固めたそしてそれまで心に抱いていた思いや自然への賛美を言葉として紡ぎ始めるこの選択は皮肉なことに多くの困難へと導くことになった作品が評価される一方で自身の日常生活との葛藤が徐に浮かび上がってきた

文壇への足掛かり

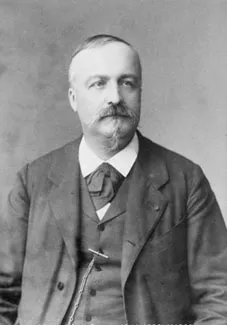

年代初頭大町桂月は東京へ移り住み多様な文人や画家たちとの交流を深めていくその中でも特筆すべきなのは与謝野晶子や正岡子規との関わりだろうこのような著名な文士との交友関係によって彼自身も次第に文学界で知られる存在となっていった

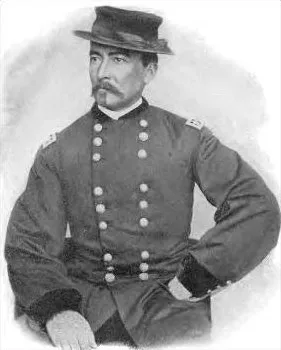

しかしそれにもかかわらず多忙な都市生活や競争社会には適応しきれない部分も多かった批評家として辛辣だった正岡子規から厳しい指摘を受けたり自身のスタイルについて悩む姿もあったと言われているこの葛藤こそが桂月という人物像をより豊かなものとして形成していった

創作活動とその影響

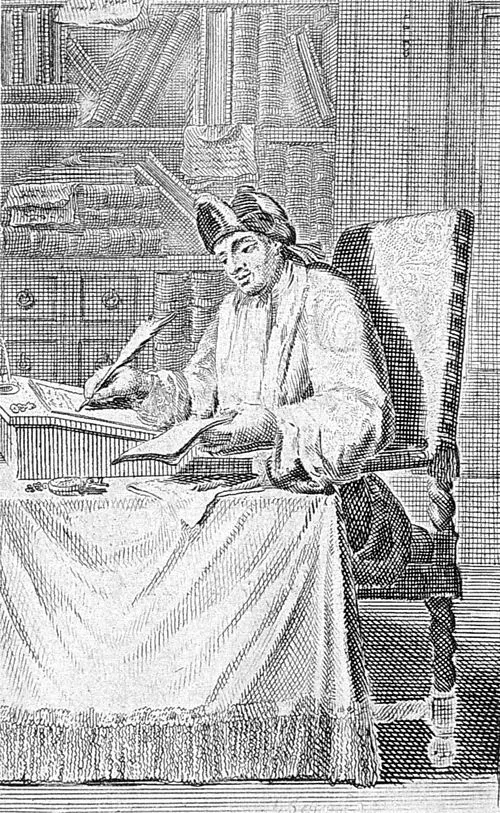

大町桂月は詩人だけではなく歌人でもあったその作品には日本独特の情緒や自然観察による美しさが散りばめられており日本文学界への貢献度合いは計り知れない特に山河草木という著書では生涯続けてきた自然への畏敬や感謝が強調されおそらくこれは彼自身の精神的支柱とも言える存在だったのであろう

共感性と孤独感

という表現では足りないほど大町桂月の日常生活には孤独感も漂っていたそれにも関わらず人とのふれあいや自然から得られるインスピレーションによってその孤独感もまた創作活動につながる契機となった このように考えるともしかすると彼の日記には無邪気さゆえの日常的な出来事を書き留めている場面も多かったことでしょう

晩年平和主義者としての役割

年代になる頃大町 桂月 は平和主義者として政治的見解もしばしば公表するようになった戦争反対というメッセージを書いたエッセイなどその姿勢はいっそう明確になっていくそれにもかかわらず世間から注目される一方で自身だけではどうにもできない不安定さこの二面性こそ議論され続けています歴史家たちはこう語っていますこれこそ当時人から見放された立場でもあったと