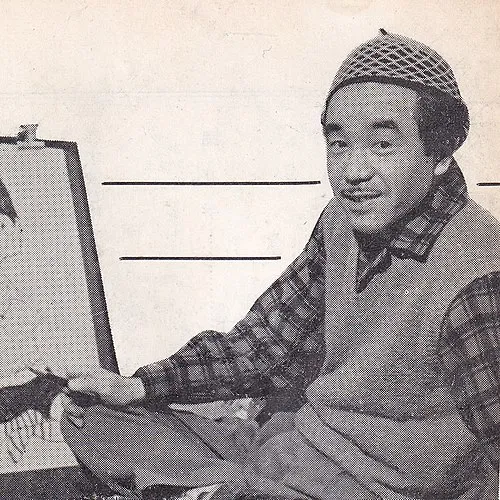

大村虔一

国籍: 日本

死亡日: 2014年1月6日

年 大村虔一都市計画家プランナー・アーバンデザイナー元宮城大学副学長 年

大村虔一 都市計画の革新者

年静岡県に生まれた大村虔一は都市計画の分野でその名を知られる存在となる彼は幼少期から自然と都市環境に興味を持ちその思いはやがて彼自身のキャリアを形作る礎となった大学で建築を学んだ後彼は街は人が生活する場所であるという信念を抱き続けた

しかし単なる理論家ではなかった若き日の大村は地域社会との対話が重要であることに気づき自らフィールドワークを行うことで実際の問題点に向き合ったこれが後の彼の設計理念へとつながっていく

年代に入ると大村は日本全国の都市再生プロジェクトに関与し始めその手腕が評価されていくその中でも特筆すべきは仙台市で行われた仙台駅前再開発プロジェクトであろうこのプロジェクトでは多くの意見を取り入れ多様な人が利用できる空間づくりを目指したそれにもかかわらず一部から反対意見も出るなど苦労も多かった

おそらくこの時期に培った経験が後年宮城大学副学長として教育活動にも影響を与えたことだろう大村は学生たちに自身の経験から得た教訓や哲学を伝えることによって新世代のプランナーやアーバンデザイナー育成に力注ぎ始める

教育者としての歩み

年大村虔一は宮城大学副学長として就任その役割には多様な授業内容や研究プログラムのみならず市民参加型デザインへのアプローチも含まれていたしかしこのような教育方針には賛否両論あり理想論として批判されることもしばしばだった

それでも大村自身は学生との共同作業こそ新しい価値創造につながると主張し続けたこの考え方によって多くの卒業生が地域社会との連携したプロジェクトへ参画するようになり日本各地でその影響力を拡げていった

現在への影響と遺産

そして年大村虔一は自身のキャリア総括とも言える講演会を開催その場では過去数十年分の経験から得た知見と共に未来への持続可能な都市づくりの重要性について熱心に語ったこの講演内容には多くの記事やブログでも取り上げられ若手専門家だけでなく一般市民にも広範囲で関心が寄せられることになった

皮肉なことにその時期には都市という概念自体も変化しつつあり人の日常生活との接点をより重視する流れとなっていたこのような背景もあってか大村氏の提唱するアイディアや理念はいっそう重みづけられて受け入れられるようになったと言われている

未来への展望

年代以降日本国内外ともさまざまな困難自然災害高齢化社会などへ直面している中でこれまで大村氏が提案してきた持続可能性について考慮されていると言えるまたコロナ禍以降人の日常生活と公共空間との関係性について再評価される状況下でも彼自身が描いていたビジョンはいまだ注目され続けている

今日でも多様性ある視点から都市計画を見る必要性 はますます強調されておりおそらくこれは大村氏自身のおかげなのだろう私たちの日常生活そのものだからこそ本質的な理解こそ今後求められるのである