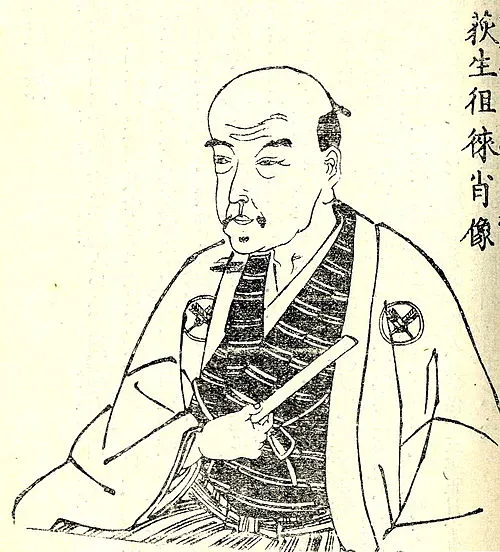

荻生徂徠

国籍: 日本

死亡日: 1728年2月28日

年享保年月日 荻生徂徠儒学者 年

年の月日江戸時代中期の日本において一人の偉大な儒学者がこの世を去ったその名は荻生徂徠彼は年に生まれ長い人生を通じて教育や政治思想に多大な影響を与えた人物である徂徠は家族からの特別な教育を受けたわけではないが幼少期からその才能を見せつけることになる彼は若い頃から多くの古典文献に親しみそれらから影響を受けながら自己の哲学的見解を築いていったしかしその過程で彼は独自の道を選び取り中国儒教だけでなく日本独自の文化や価値観とも融合した新たな儒学体系を確立することとなる皮肉にもこの新しい視点が当時主流だった他の学派との対立を招くことになり多くの批判にさらされることとなった荻生徂徠は自身の理論だけでなくその実践にも重きを置いたそのため彼はさまざまな地方へ赴き民衆と直接対話することで実際的な知識と経験を得ようとしたしかしその行動が政府によって疎外され一時的には隠遁生活に入る結果となってしまうそれでもなお彼は決して諦めず自らが信じる教育理念や倫理観について執筆し続けたある歴史家によれば彼が追求したものは知識だけではなく人との結びつきだったというこうした人間関係への重視が多くの場合彼自身への圧力となりそれでもなお社会への貢献心から目を背けさせることにはならなかったおそらくこの姿勢こそが彼最大の魅力だったと言えるだろう晩年には一層深遠な思想へと至り道を求め続けながらも病魔に襲われていくそして年生涯歳でこの世を去った瞬間多くの弟子たちや支持者たちは悲しみに暮れたしかしその後も荻生徂徠によって残された教えや著作物はいまだなお日本社会において重要視されているそれどころかその思想体系はいまでも多様性と融合性という現代的課題へのヒントとして機能しているのである死後数百年経った今でも多くの大学や研究機関では荻生徂徠について研究され新しい解釈や考察が加えられている彼自身もまた一部では非主流派と見做されながらもその教えには普遍的価値があり続けているそして皮肉なことに今日私たちが直面するさまざまな問題例えば倫理観生き方自分探しなどすべてにはかつて荻生所蔵された真理へ導かれる要素が含まれているようにも思える近年特定地域では小学校などで日本古典文学として荻生徂徠について教えている事例も増えており小学生まで幅広い層に理解されつつある日本古来より伝わる思想はただ歴史書上だけ存在するものではなくそれぞれの日常生活にも溶け込んでいますこの現象こそおそらくその価値観・哲学との出会いによって導かれる新しい世代への架け橋とも言えるだろうまたその一方で一部地域では依然として当時とは異なる視点から議論されています果たして儒学とは何なのかこうした問いかけが投げ掛けられることで新しい理解につながっていると言われています一方通行になりそうな議論と思わせつつも多様性豊かな考察こそ真実なのかもしれないまたこれまで発表されたさまざま成果物書籍・論文等を見る限りでもその影響力はいまだ衰えてはいないようだこのように見れば生涯歳という長い旅路だった荻生徂徠その歩み方生き様不屈なる精神全体として無限大とも言える可能性へ繋げてゆくだろうそしてこの先私達未来世代にもさらに継承できれば幸いなのだその証拠として今日記憶すべき教訓勇気・知恵が数多残されています