生年: 1517年

没年: 1593年(文禄2年1月5日)

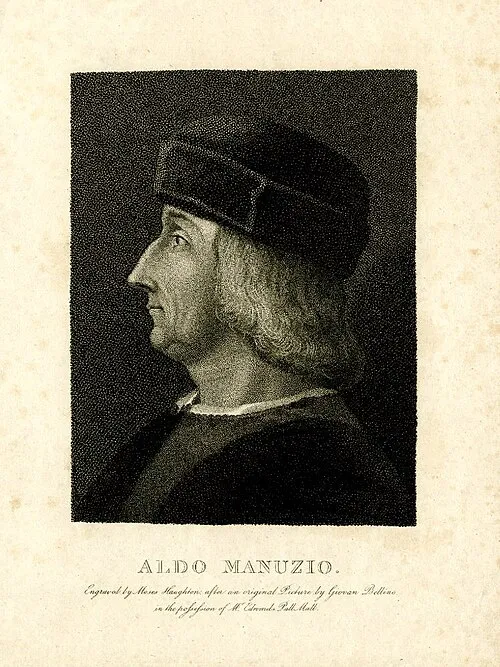

天皇の名前: 正親町天皇

天皇の代数: 第106代

年文禄年月日 正親町天皇第代天皇 年

正親町天皇は彼の誕生前から日本の歴史に多くの波紋を広げていた年皇族として京都で生まれた彼は若い頃からその運命が王位に繋がっていることを示唆されていたしかし彼の人生はただ王子として安穏と過ごすものではなかったおそらく父である今上天皇の意向と時代背景が複雑に絡み合う中で成長した彼には多くの試練が待ち受けていた年月日正親町天皇は第代天皇として即位するだがその即位もまた波乱万丈なものであった明応年間から続く武士階級との摩擦や戦国時代による混乱これら全ては単なる形式的な地位を越えた重圧として彼に降りかかってきたのであるそれにもかかわらず即位後すぐに正親町天皇はこの国を治めるための方針を打ち出し始める平和と安定を掲げた正親町天皇だがその道程は平坦ではなく皮肉なことにこの頃には豊臣秀吉という強大な武将による権力集中が進んでいたつまり実質的にはこの名君もまた政治的駒となりつつあったしかし彼自身はその状況を冷静に受け入れながら日本全体への視野を持って行動することになった文化や芸術にも目を向けた正親町天皇おそらくという言葉が思い起こさせるようにそれは当時の日本人の日常生活にも影響しただろう特に茶道や書道など日本文化の根幹となるものへの理解と支援があったことで多様性ある社会づくりへ貢献しているその結果この時期には多くの芸術家や文化人たちが注目され日本各地で新しい試みや風潮が芽生え始めたしかしながら年本能寺の変によって信長亡き後不安定な政局下へ突入するその後も豊臣家との関係悪化など困難続きだったそれでもなお正親町天皇はその立場から諸問題解決へ努力し続けこの混乱した世相の中でも己としてできる限り国民との連携強化につながる施策を模索したそして年一方では秀吉によって昇進させられる形で再び公然と政権への参与について進言され自身でも新しい改革案を持ち込むしかしそれにもかかわらず高まる武士階級との差異この溝埋めには時間と精力を要することとなったこのような状況下自己犠牲の精神とは無縁とも思える行動彼自身自分だけじゃない周囲との調和こそ求められたさらに重要なのは何故今後どうすべきかという意識だったと言われている当時市井では信仰心よりも恐怖心へ傾いてしまう時代背景も無視できないこのような流れについて議論の余地は大いにありそうだ一方で政治・経済両面から見ても確実性欠如していれば判断ミス連発になってしまう可能性がありますねそれでも上手い方法論探し求めつつ工夫重ね耐え忍ぶ姿勢こそ重要だったのでしょう本当に不運だった点おそらく最終的には明治維新まで継承された思想内包された価値観ゆえでしょう神道を基盤として儒教の影響受け各藩とも結び付きを深めたりして少しずつ次世代育成へ取り組む必要性見出し新しい未来予想図描こうとしましたそのため特定宗教団体や流派とも関わり深まりつつありましたこれは他国との違いや独自性付与という意味合いでも重要ですそして現代へ至るまで数百年経過しましたそれなのになぜ今なおその遺産と言える部分残存しているのでしょう皮肉にも評価高まれば高まるほど逆説的展開起こりますねこの帝王制下建設望み消失された時期すっ飛ばしてひょっこり戻り過去振り返ります今日人再認識している存在記憶力抜群です しかも未曾有なる環境激変直面中その中自然災害と共存する姿勢どう創造できれば良かったでしょう現在でも京のお祭りなど伝承・継承され続けその背後には歴史的人物達理解し合おうという熱意見え隠れしています一部地域では厳粛感漂わせながら推進役担いつつ人共通認識形成目指そうとも奮闘していますね