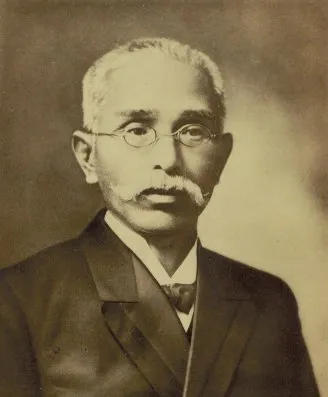

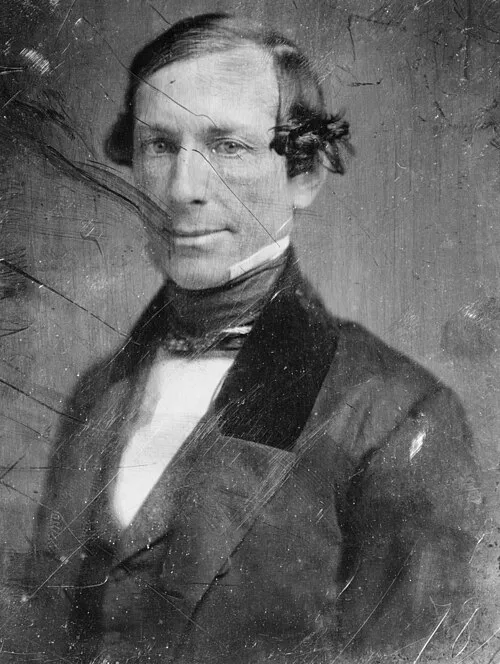

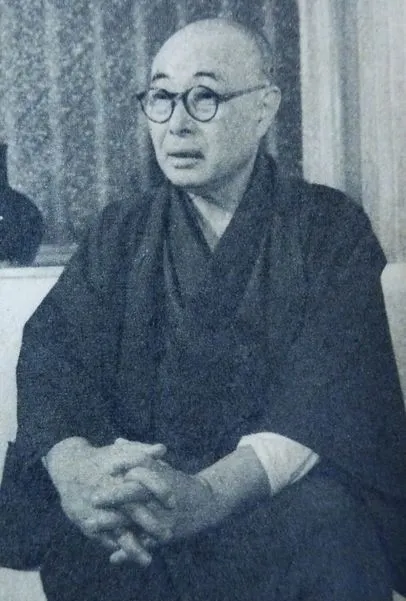

生年月日: 1882年

名前: 小川未明

職業: 小説家、児童文学者

亡くなった年: 1961年

年 小川未明小説家児童文学者 年

小川未明は年に日本の田舎町で生まれたこの小さな村は静かで穏やかな風景に包まれており彼の幼少期には数え切れないほどの物語が息づいていたしかしその穏やかな日は彼が成長するにつれて激変することとなる家庭環境は裕福ではなかったものの母親から語り継がれる民話や伝説によって育まれた想像力が彼を作家への道へと導いていくことになるそれにもかかわらず小川は若いころから文学的才能を示し始めた学校で彼の詩や物語が注目され同級生たちからも称賛を受けていたしかし大正時代に突入し日本社会が急速に変わっていく中で多くの文人たちが新しい文学様式を模索していたため小川も自らのスタイルを見つける苦悩の日を送ったのである年代初頭未明はついに自らの独自な声を発見するそれは児童文学というジャンルだった子供たちへの愛情と大人には理解されない不思議な世界観が交差する作品群によって多くの読者を魅了した赤い鳥という雑誌への寄稿活動も功績として知られているこの雑誌では多くの作家たちと交流しながら自身の表現力を磨いていった皮肉なことに彼自身が子供時代に抱いていた夢大きな書店で売れるような作品を書くよりも自分自身から湧き出る物語こそが人の心に響くという気づきを得ることになったおそらく小川未明が他と異なる点はその視点と感受性だろう周囲とは違う何か特別なものを見る目を持ちそれを書き残す力強さそのため多くの作品には神秘的要素や幻想的描写が施されている月夜のでんわという短編小説などその代表作はいまだ多くの人によって愛読されているそしてこの物語には現実世界とのギャップそれゆえ引き込まれる魅力が存在している年日本は戦後復興へ向けて新しいステージへ進もうとしていたその最中小川未明もまた新しい挑戦へ乗り出すしかしそれにもかかわらず戦争による混乱や価値観変容への反発心から生涯続けてきた児童文学への情熱だけではなく人間存在そのものについて深刻に考えさせられるようになったこの時期には魔法使いや妖精などだけではなく人間と社会の関係性について描写した作品も増えていったと言われている年小川未明は歳という長寿でこの世を去るしかし皮肉にも彼自身よりも早くその作品群はいまだ多く人の日常生活に溶け込んでいる今でも学校図書館や家庭で手軽に読める本棚には必ずと言っていいほどおばあさんのお葬式など小川氏による名作がありますそして今日新世代とも言える世代までその影響力はいまだ色あせず残り続けている不思議なのだろう次世代達もまた彼からインスピレーションを受け自身独特なストーリーへと昇華して行こうとしている小川未明という名前こそ忘れ去られつつある現在でも日本文化全体としてその影響力は消えることなく脈打っているこの事実こそ彼女日本から受け継ぐべき遺産なのだろうつまり一つ一つのお話には必ず意味と思考がありますその背後には常日頃感じ取れない社会課題だったりさらに深堀すると自己成長みたいなのまで結局この文豪によって創造された空想世界こそ私達自身につながり深さそのものだと思える瞬間でもある本当不完全さとは何なのでしょうどうでしょう やっぱり一番近しい所で絆創膏みたいなお話なのかもしれませんね