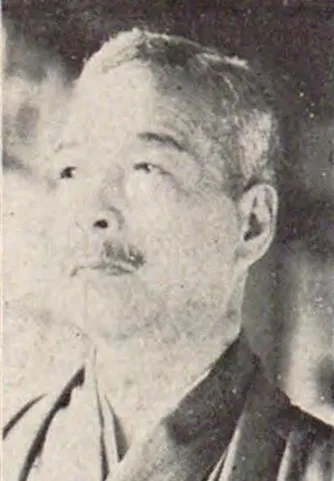

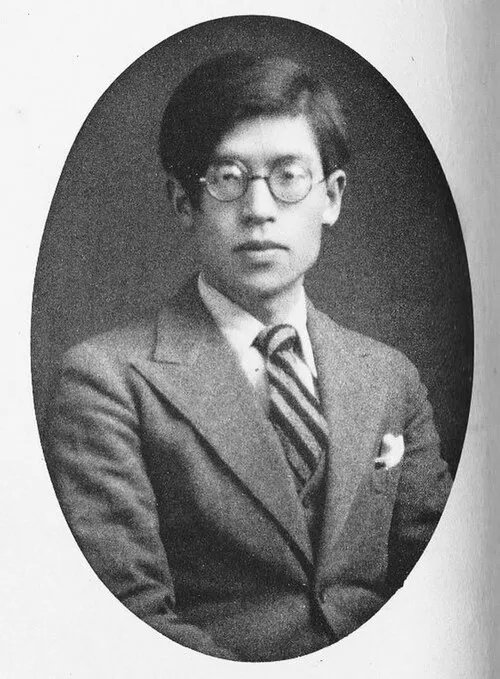

生年月日: 1909年

死亡年: 1942年

職業: 作家

国籍: 日本

中島敦文学の迷宮をさまよう魂

年日本の静かな街に生まれた彼は早くから文学に目覚めた幼少期父親が読み聞かせてくれた物語は彼の心の奥深くに影響を与えやがて自らも筆を取り始めることとなったしかし平穏な日は長く続かなかった

少年時代には孤独を抱えながらもその内なる葛藤が彼の作品に新たな光を与えることになる高校時代には詩を書き始めその才能は周囲に認められるようになるがそれにもかかわらず自身の創作活動には疑念がつきまとっていた

大学生活と転機

大学では美術や哲学にも興味を持ちそれまで抱いていた文学への情熱がさらに深まったある文芸雑誌で短編小説を発表したところ一躍注目されるしかし成功への道は決して平坦ではなく多くの試練と向き合うことになった

年代日本は戦争という混沌とした時代へ突入するこの不安定な社会情勢は彼自身の作品にも大きな影響を及ぼすことになる戦争によって翻弄される人やその感情それらは彼自身も直面する現実でありその中から生まれる創作活動には一層のリアリティーと重みが加わっていった

文才開花

年中島敦はいよいよその名声を確立する作品山月記を発表この作品では中国古代の伝説と自己との対話が描かれており多面的な視点から人間性について鋭い洞察を提供している皮肉なことにこの作品こそ彼自身の孤独や不安定さを映し出す鏡となった

山月記の成功によって更なる執筆活動への意欲が湧き上がる一方でおそらく彼自身は多くの期待に押し潰されそうになっていたかもしれないおそらく彼最大の過ちは自身に課した重圧だったと後世から指摘されることだろうしかしこのプレッシャーこそがさらなる創作意欲につながり新しい物語へと導いていったのである

晩年と遺産

その後中島敦はいくつもの短編小説やエッセイを書く傍ら自身の日常生活でも苦悩し続けた年には体調不良で療養生活に入るもののその経験さえも執筆への新しいインスピレーションとして捉えていたと思われるそして年代末から年代初頭にかけて日本文学界で確固たる地位を築いていったものだ

死去と評価

しかし中島敦は年月日不幸にも歳という若さでこの世を去ってしまうその死去によって失われた可能性について議論され続けているもしかすると彼ならばもっと多彩な作品を書き上げていただろうとも言われているその一方で歴史家たちはこう語っている中島敦こそ日本文学史上重要な位置づけとなり得た天才だったと言わざる得ないだろう

現代とのつながり

現在でも多くの文芸評論家や学生たちによって再評価され続ける中島敦その著作はいまだ新鮮であり多様な解釈や考察につながっていますそしてその影響力は今日でも日本だけではなく海外にも波及しています皮肉なことに亡くなって年以上経過した今でもその作品から受け取れるメッセージや教訓は色褪せず新しい世代へ引き継がれているという事実こそ中島敦という存在感なのだ

孤独というテーマそれぞれ異なる形態ではあるものの日常的にも通じ合う部分がありますこのテーマについて描写された様なスタイルや視点から中島敦自身の日や苦悩大切だった価値観など触れてみれば新しい気づきを得られることでしょうそのためこの名作群には今日においても価値がありますそして令和時代とも関係し得たりしますよね 何故なら人間関係とはいつも変化してゆくものだからです

時間とはまた別次元ですがそれこそ私達全員共通する真実です本当に大切なのは人間存在そのもの言葉によって形成された文化・精神世界・風景など我すべて同じ地球上生き延びたいと思っています 中島氏のお陰で感じさせてもらえる瞬間などあります

そして最後になりますがお伝えしたい事として今日あなたがお読みになり感じ取った内容それぞれ異なる状況下でも必ず見つかりますあなたそして私これすべて繋ぐ言葉となりますよねだからぜひ読んだ後もう一度振り返り感じなおしてみませんか