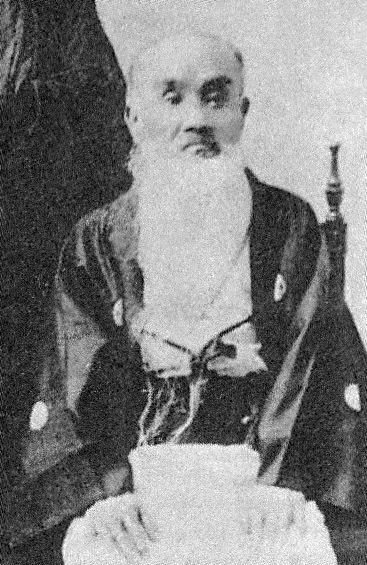

名前: 中里介山

職業: 小説家

生年: 1885年

没年: 1944年

年 中里介山小説家 年

彼の名は中里介山年青森県にて誕生した彼はその後日本文学の一翼を担う小説家として名を馳せることになるしかし彼の人生は平坦な道ではなかった若い頃から文学への情熱を抱いていたものの当時の社会情勢や自身の家庭環境が影響し思うように作品を書くことができなかったそれにもかかわらず大学で学んだ知識と自己研鑽の日が実を結び始めた代半ばになるとついに短編小説火山を発表その作品は文壇で注目を集めたがこの成功も長続きするものではなかった年日本は戦争という暗雲に覆われていた中里もその影響を受けざるを得ず新たな作品を書くことが困難になったしかし皮肉なことにこの困難さこそが彼に新たな創作意欲を与えたのであろう戦争という状況下で多くの人が苦悩する中中里は民衆の声や日常生活から着想を得て口笛など数の短編小説を書き上げるそしてその独特なスタイルと深い人間洞察によって多くの読者から支持されるようになったおそらく彼が残した最大の功績は日本文化への理解と尊重だったと言えるだろう日常的なテーマや風俗描写に対する真摯なアプローチこれは今でも多くの作家たちへのインスピレーションとなっているそれにもかかわらず中里自身はその評価には冷静で自身の日記には評価されるためではなく自分自身との対話として書き続けたいと記している年代初頭戦後復興期には多くの若手作家たちとの交流も増え新しい文学潮流にも影響されたと言われているしかしその一方で自分独自のスタイルを守り続け一貫して民衆文学という視点から作品を書き続けたこの姿勢こそ中里介山という作家像を際立たせる要因となったそしてそれぞれ異なる背景や価値観を持つ人へ向けても共感できるメッセージ性を持つ作品群となったしかしながらこうした活動的な日も長く続かなかった年その人生は終焉へと向かっていく病気によって徐に体力が失われ自宅療養の日へと移行していったしかしそれでもなお筆は休まらない死ぬまで書き続けたいという強い思いによって新しいアイデアやテーマについて考えながら文章を書き留めていたとも言われているこの姿勢こそ一人ひとりの日常生活への深い愛情だったとも考えられる年中里介山はその生涯を閉じたその時多くの読者が彼との別れについて悲しみながら語り合ったことだろうああこの人ほど私たちの日常生活について真摯に書いた作家はいないと現在でも中里介山という名前は多くのおおぜいによって語り継がれ生前同様人の日常生活への深い理解へ導いている最近では現代文学シーンでも再評価されつつあり一部では古典文学として位置づけられているただしその存在感はいまだ薄れないひょっとすると現代社会で繰り広げられている様な問題特に日常的悩みや孤独感について書かれた中里介山作品には新しい価値観と思索材料として役立つ部分も多いからなのかもしれない歴史家たちはこう語っている彼ほどまで民衆生活への関心と理解力ある作家はいないまた多くの記事や評論でも個人的心理だけでなく社会全体を見る視点を持ちながら生涯執筆し続けただけありその存在意義は今なお色褪せてはいない今日人の日常生活には依然として数多く苦悩する瞬間がありますそして不思議なのですが中里介山という名前を見る度についつい振り返りますもし彼ならどう描くだろうと思わず考えてしまいますそれこそ私達現代人にも通じる共感なのかもしれません そして現在年その亡骸安置された場所には訪れるファンや文芸愛好者のお供え物など見受けます時間軸とは無関係に心温まる景色ですそしてその景色こそまさしく中里介山氏自身つまり普遍的テーマ・日常生活への深さ・相互理解これ全て象徴しているようです