.webp)

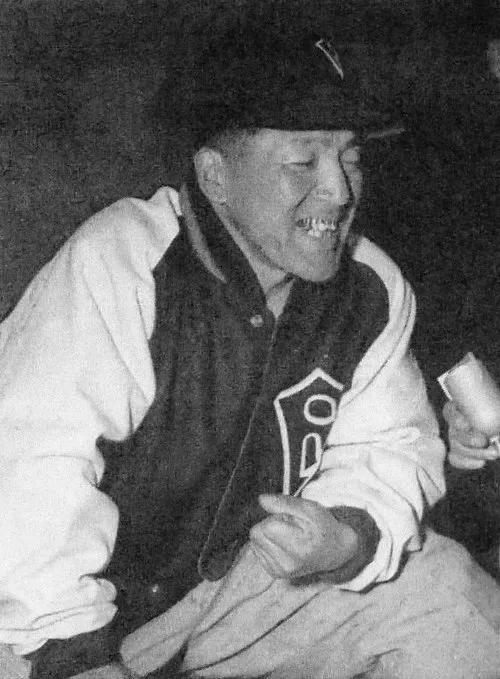

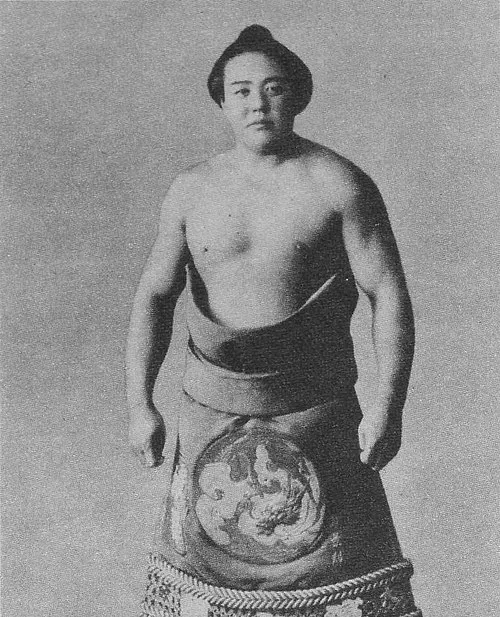

名前: 中村芝翫 (7代目)

生年月日: 1928年

職業: 歌舞伎役者

死亡年: 2011年

年 中村芝翫 (7代目)歌舞伎役者 年

中村芝翫代目 歌舞伎の継承者

年東京の下町で生まれた彼は歌舞伎の世界に足を踏み入れることになるしかし彼がこの伝統的な芸能に身を捧げる運命は偶然の産物ではなく家族の血筋が深く関わっていた父親もまた名だたる歌舞伎役者でありその影響は幼少期から彼に根付いていた初めて舞台に立った時彼はまるで別世界にいるかのような感覚を抱き自らが演じることへの情熱を確かめたことであろう

しかしそれにもかかわらず歌舞伎という厳格な伝統には多くの試練が待ち受けていた特に戦後間もない日本社会では西洋文化との衝突や新しい娯楽形式の台頭によって伝統芸能は危機的な状況に置かれていたその中でも中村芝翫代目は孤高の存在として立ち向かう決意を固めていった自身のスタイルを追求しながらもその根底には敬愛する先代から受け継いだ技術と精神が流れていた

年代になると中村芝翫代目の名声は全国区となり多くのファンを魅了する存在へと成長した隼人源氏物語など数の名作で見せたその演技力には多くのお客様から賞賛が寄せられたしかし皮肉なことにこの成功にも陰りが見え始めるそれは新世代による新しい表現方法やエンターテイメントへの移行だった若者たちは従来型の歌舞伎よりもポップカルチャーや映画へとシフトしていきおそらく彼自身もその現象について複雑な心境だったことであろう

さらに時代が進むにつれて中村芝翫代目は自身だけでなく次世代への道しるべとして活動し始めた若手役者との共演やワークショップ開催など多方面から若手育成に力を注ぐようになるその姿勢こそが伝統芸能として生き続けるためには不可欠であることを知っていたからだしかしそれでもなお本当の意味で何を残したかったのでしょうかと問われれば一瞬考え込む表情浮かべただろう

年その人生は幕を閉じたさよならと言葉少なく語ったという報道されているもののその背後には長い歴史と思い出と共鳴した拍手喝采があった死後もなお多くの記事やドキュメンタリーで彼について語られる日その影響力と功績はいまだ衰えることなく人の日常生活にも息づいている

現代とのつながり

中村芝翫代目の死から数年経過した今でも日本国内外問わず多くファンによって偲ばれているそれぞれが持つ思い出例えば自身初めて観劇した際感じた興奮や感動それこそが普遍的な価値なのだと言えるだろうまた上では中村芝翫がトレンドになりこの遺産について話題になることもしばしばそしてその影響力は若い世代にも広まりつつあるこのような流れを見る限り日本文化全体への理解と興味喚起になっていると言えそうだ

最後まで貫いた信念

おそらく中村芝翫代目が生涯貫き通した信念それこそ伝統とは新しさによって更新され続けるものであり継承してゆく姿勢だったのでしょうその教えは今なお多く人によって受け継げれ新しい形として花開いてゆくだろう彼自身も想像できない未来へ繋げてゆけばいいと思いつつこの不完全さこそ人間味溢れる部分なのだから