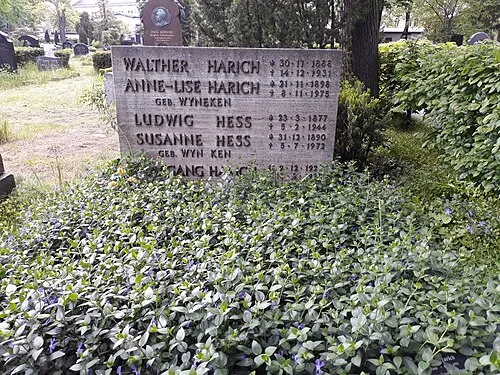

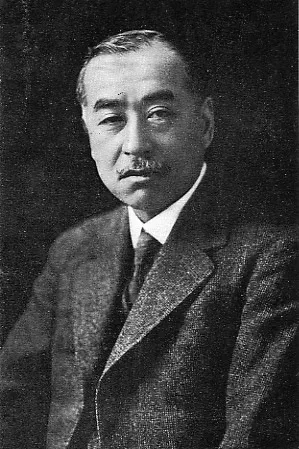

生年月日: 1867年

死亡年: 1937年

職業: 建築家

出身地: 長野

年 長野宇平治建築家 年

長野宇平治彼の名前を聞くと多くの人は日本の近代建築における先駆者として思い浮かべるだろうしかし彼が本当にその道を歩み始めたのは何も特別なことが起こったからではなかった年長野はまだ子供だった小さな町で生まれ育ちその目には世界の広さや多様性が映し出されることはなかったしかし周囲の自然や人との触れ合いは彼に強い影響を与える要素となった長野が成長するにつれ彼は美術や工芸に対する興味を持ち始めたそしておそらく運命的だったのかもしれない彼は大学で建築を学ぶことになりその中で自分自身と向き合う機会を得たそれにもかかわらず若き日の彼には多くの葛藤があった伝統的な技法と現代的なアプローチの狭間で揺れていたからだ年代初頭日本が急速に西洋化していく中で長野もまた新しい風潮に心を奪われていったしかしこの変化には危険も伴っていた当時多くの若手建築家たちは西洋スタイルに流され自国文化を忘れてしまう傾向があったそれにもかかわらず長野は異なる道を選んだ彼は日本独自の美意識と現代的要素との融合を目指したのであるこの選択こそが後彼自身だけでなく日本建築界全体にも大きな影響を与えることになるとはこの時点では誰も予測できてはいなかった年頃になると長野宇平治という名は少しずつ業界内外で知られるようになり始めたそれにも関わらず多くの場合その功績よりも他者との競争によって評価されることが多かったその皮肉として本当に優れた作品が世に出回る前には時間が必要だったしかしそれでも彼は決して諦めることなく自身のビジョンを追求し続けたのである年代には日本国内でも数の重要プロジェクトに携わり始めその名声はいよいよ高まっていった例えば大阪市役所など一部では神業と称された設計技術やデザインセンスによって多くのお客様から信頼されていたしかしそれでもなお不安定な経済状況や政治情勢によって苦境に立たされる瞬間もあった実際時代背景がその活動に影響することなど日常茶飯事だったと言えるだろう年代になると状況はさらに変化した日本全体が戦争への突入へと向かう中市民生活や文化活動への圧力も増大していたそのため一部ではそのクリエイティブな仕事環境さえ失われてしまう危険性すら感じ取られていたと思われる一方でそれとは逆行する形で国際舞台への進出という新しい可能性も開かれていたこの二重構造こそ中途半端ながらも戦後復興期へつながる重要な伏線となっているそして年悲劇的とも言える出来事として記憶されたその年長野宇平治という一人の建築家が亡くなるその死因について諸説あり心臓発作だとか過労などと言われているしかし本当に悲しいと思うべきなのはこの人物自身だけではなくその背後にも無数存在した才能ある仲間達だったまた一人日本文化界から偉大なる存在がおさらばしてしまったわけだそして同時期生涯打ち込んできた建築物群への愛着や思い出とも切り離せない運命へ導かれる今日見る街並みそれぞれ異なるストーリーや背景事情歴史が絡み合っていますその根底には間違いなく長野宇平治という名がありますそして皮肉なのは今でもこれまで以上に都市化された社会環境ゆえ人はいざ自分達の日常生活住宅について真剣に考えているのでしょうか果たして私達のためだけではない空間づくり持続可能性は存在するのでしょうか歴史家たちはこう語っていますもし長野宇平治氏ならばこの経済モデル下でも独自性保持できただろうとまた近年有名デザイナー達によって再評価されつつあり現代版・伝統融合型住宅として注目されていますこのように忘却された英雄像当時生き様として残したもの実際どんな影響力を持っているのでしょう無論おそらくそれこそ尊敬そして継承として受け継ぐべき理念なのでしょう今なお喚起させ続けている本物志向芸術ある存在感しかし同時反面教師となれば良かった面白おかしさすら感じます次世代に対してどんな価値観形成できそうでしょうこの問題について考察する必要がありますね何度思い返して見ても色褪せない部分確実です