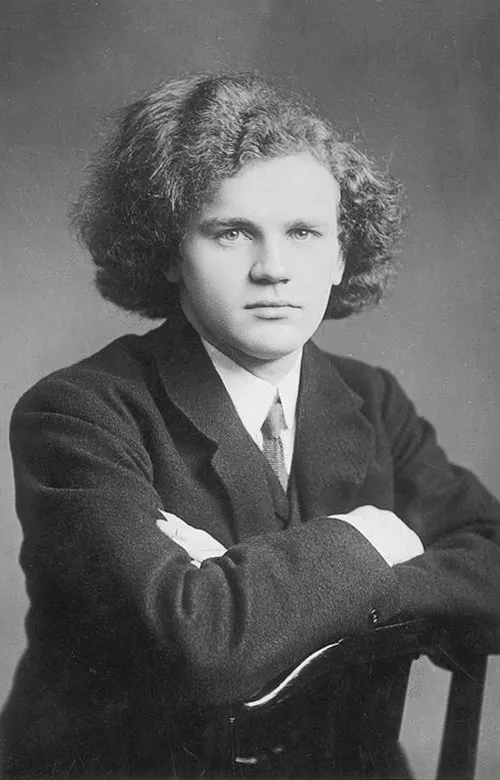

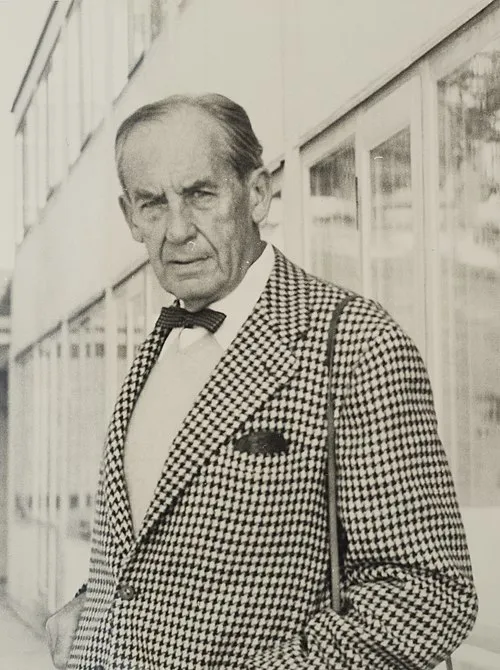

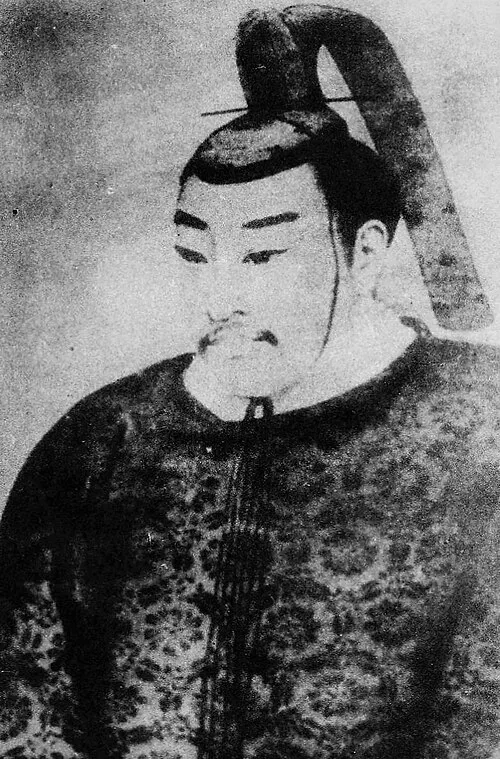

名前: 務台理作

職業: 哲学者

生年: 1890年

没年: 1974年

年 務台理作哲学者 年

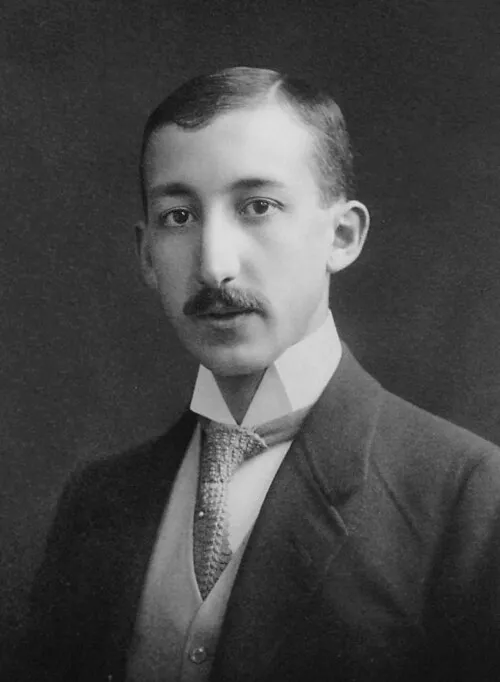

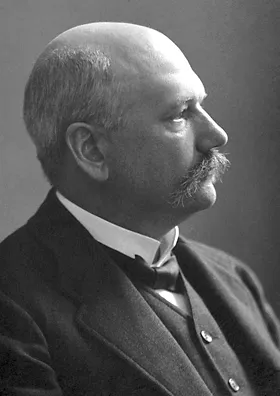

彼の誕生は年の静かな日本の村で始まった父は地元の寺院の僧侶であり母は優しい家庭の主だった幼少期から哲学に興味を抱いていた彼はやがて京都大学に進学することになるしかしその道程には幾多の困難が待ち受けていた大学では西洋哲学と東洋思想との融合を模索しながら多くの著名な教授たちから影響を受けたしかしそれにもかかわらず彼自身が求める答えにはまだ辿り着けなかったおそらくこの時期彼は自らが存在する意味について深い葛藤を抱えていたと言えるだろう大学卒業後彼は教職に就くことになるがこの選択もまた皮肉な運命を導いていく教育現場で出会った学生たちとの議論や交流によって哲学者としてだけでなく人間としても成長していったしかしその一方で自身が愛した思想家たちへの信仰心は薄れていき自身の考え方への疑念も増していった年代日本全体が戦争へ向かう不穏な空気に包まれ始めるこの頃務台理作は倫理とは何かというテーマについて深く考察し続けていたその結果倫理学大系という重要な著作を書き上げることになるこの書物には彼自身の哲学的探求とそれに対する答えが詰め込まれていたしかしその内容は当時の社会情勢と対立しており多くの批判を浴びることとなったそれでもなお務台理作は自分自身を貫き通した真実とは何か善とは何かという問いに向き合う姿勢は多くの人に感銘を与えたしかしその背後には孤独感もあったようだ議論や批判によって傷つきながらも自身だけしか知り得ない真実へと一歩踏み出そうとしていたのである年日本が敗戦し新しい時代への扉が開かれるその時期務台理作は新しい社会構造や倫理観について再び考え直さざるを得なくなる新しい日本を築くためにはどうすればよいかその答え探しの日が続いていたしかしこの新しい環境にも関わらず多くの場合道半ばだった晩年になってからも彼はいささか無邪気とも言える好奇心旺盛な姿勢で生涯現役として研究活動を続けた年不意打ちとも言える形でこの世を去った際には多くの記事や評論に取り上げられた死後間もなく哲学者として名声高かった務台理作への評価は高まりその影響力はいまだ色褪せないものとなっている皮肉にも当初敬遠されていたその思想や理念こそ現代人にも必要不可欠だと認識されつつあるそして今なお日本各地では務台理作の名を書籍や講義などで耳にすることとなる その中でも特筆すべき点として倫理を重視した立場から様な課題提起した功績というべきだろうこの点こそがおそらく未来への明確な指針となり得るのであるさらに面白いことに現在では哲学に対する関心自体が復活しつつあり人の日常生活にも密接につながり始めているその流れを見るにつけ大正・昭和という二つ時代背景下に生まれ育ちながらも奮闘した務台理作氏への尊敬意識はいっそう強まっているようだそして思えば若者たちはなど通じて簡単になんでも知識・情報収集できるこの時代だからこそ一層難解とも言える人生観問われざる得ない瞬間増えている今日でも多方面より示唆された数多文章読まれ更なる新解釈展開されようとも果敢不屈精神持ち続けただろう他者映し出す存在感感じずにはおれない本当に興味深い事例と言わざる得ない