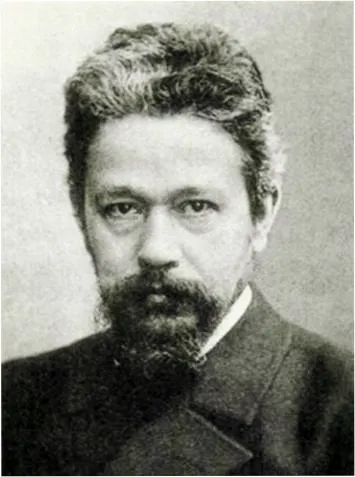

生年月日: 1847年(弘化4年11月6日)

死年月日: 1902年

名前: 宗義達

役職: 第16代対馬国府中藩主

年弘化年月日 宗義達第代対馬国府中藩主 年

年の寒い冬の日対馬国府中の藩主家に一人の男児が誕生したその名は宗義達彼は将来対馬を治める代目の藩主となる運命を背負っていたしかし彼が成長する中で時代は急速に変わりつつあった幕末という動乱の時代が迫っていたのである

若き日の宗義達は初めて自ら藩政を担う日を迎えたときその心には重圧と期待が交錯していた対馬という小さな島国ではあったがその戦略的重要性から多くの外的要因が絡み合いそれゆえに彼には難題ばかりが降りかかったそれにもかかわらず彼は冷静な判断力と優れた外交手腕でその難局を乗り切ることになる

しかしながら年に明治維新が起こるとその状況はさらに厳しくなった新政府への参加を求められた宗義達は一度受け入れる決断を下したしかしこの決断は多くの伝統的な藩士たちから反感を買い一部では裏切り者と呼ばれることもあったその後彼自身もおそらく自分の選択に疑問を持ち始めたことでしょう

皮肉なことに新政府との連携によって一時期対馬国府中藩として存続できる道筋が見え始めたもののその安定も長続きしない運命だった年代に入り日本全体で進行する中央集権化や殖産興業政策によって地方自治体として存在意義を問われるようになったのであるこの変革期には自身のおかれた立場について再考させられる出来事も少なくなく議論の余地はあるものの多くの場合問題解決につながらなかったと言われている

年代この困難な状況でも孤独感から逃れるためなのかそれとも歴史への理解から来るものなのか宗義達は伝統文化や歴史書籍への関心を深めていくそしてそれこそが彼自身の日の日記や文書作成へとつながり文化保存という形で自分自身への問い直しとなったようだもしかするとこの行動こそが後世に残すべき最大の遺産だったとも言えるだろう

年宗義達はこの世を去ったしかし皮肉にも彼亡き後もしばらくして対馬地域ではその名残として数の祭典や伝承文化活動が復活していくそして今でも島民たちによって語り継がれているこの現象を見る限りおそらく彼自身も望んでいた未来なのであろう

現在その影響力はいまだ色濃く残っている歴史家たちはこう語っているが多様性と共同体精神なしには存在できない社会であればこそその貢献者として再評価され続けているそれだけではなく日本全体でも地方文化への注目度アップという文脈で考えるなら実際にも寺院や神社など多様なスポットで今なお愛されているところだ