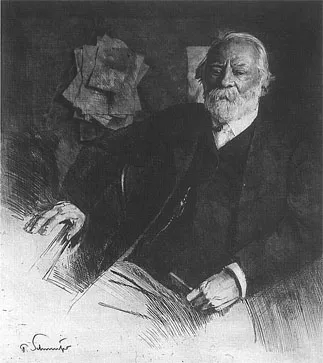

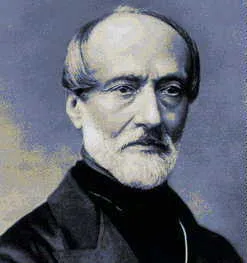

生年月日: 1849年(嘉永2年5月3日)

死年月日: 1908年

氏名: 毛利元敏

役職: 第14代長門国長府藩主

身分: 華族

年嘉永年月日 毛利元敏第代長門国長府藩主華族 年

毛利元敏は年月日長門国長府藩で誕生した彼の幼少期は当時の日本が西洋諸国との接触を持ち始め新たな時代を迎えようとしている過渡期にあったため彼の心には早くも歴史の大きな流れが影響を及ぼしていたしかしその後すぐに家族の運命が変わることになるとはまだ誰も知る由もなかった彼は若い頃から武士として教育を受けていたがそれにもかかわらず彼の人生には一風変わった展開が待っていた年日本では明治維新が進行中であり多くの藩主たちが自らの地位や権力を守ろうと必死だった毛利元敏もまたその一人であったがこの混乱した時代において彼は冷静さを失わなかったそれどころか藩主として民衆や他藩との関係構築に努めたことからおそらく彼はその後の日本を見越していたと言えるだろうある歴史家によれば元敏は改革者であり続けたと語っているこの発言には重みがあるというのも彼は近代化への道筋をつけるために様な政策を導入したからだしかしその改革には賛否両論あった特に保守的な貴族や武士たちから反発されることもしばしばだったこのような状況下でも平然と構想を進めていく姿勢こそが本当のリーダーシップであったと言える一方でそれでもなお内心では不安定さを抱えていたかもしれない皮肉なことに日本全体が急速に変化する中自身と長府藩との関係性について悩んでいた可能性もあるその反映としてか一部では毛利元敏自身も新しい時代についていけていないと批判する声すら上がっていた年代初頭になると日本国内外で次第に高まっていく緊張感特にアジア圏内での日露戦争などによってさらに困難さは増してきたそれでも元敏は自信満だったしかしその自信とは裏腹に明治政府への忠誠心について常に問い直す必要性にも迫られていたようだもしこのまま進むならどうなるという疑問がおそらく頭から離れなかっただろう年多くの人によってバランス感覚の持ち主として記憶される毛利元敏はこの世を去ったその死後日本社会はいっそう複雑化し西洋化された価値観と伝統的価値観との間で揺れ動き続けている一部では今こそ本当に必要なのはこのようなバランス感覚ではないかとも言われているほどだそして今日まで残された多くの記事や文献には元敏という名が何度となく登場することになりその存在感はいまだ薄れるどころかむしろ深まっているのである歴史的評価とも言える遺産について考察すると多様性と調和 へ向けた努力こそ彼最大の業績だったかもしれないこの点について意見分岐も見られる皮肉にも現代社会ではこの調和なくして成り立つものなどほぼ皆無だからだまた人間味溢れる施策例えば農民への支援などそれによって助けられた無数の家族の日常生活こそ本当の意味でも志し高き政策だったとも考えられる現在まで影響力が色濃い毛利元敏一方的評価だけでは語り尽せない人物像ゆえ一層興味深さすら感じるところでもある特筆すべき点として挙げたいものはいくらでも存在するただひとつだけ確かなこと時間という名の商品価値それぞれ異なる視点からしか見ることのできぬ多様性こそ真実なのかもしれないそれゆえ今日まで残されている資料や記録人との対話こそ重要なのであり振り返れば必ず何かしら得るものは確実なのだから