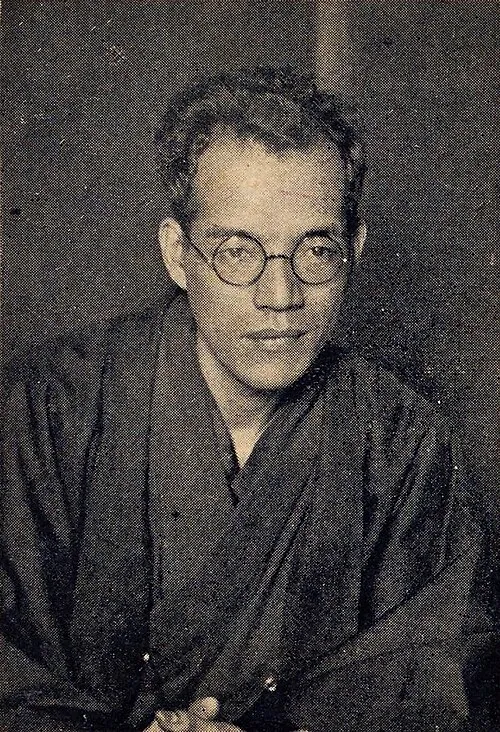

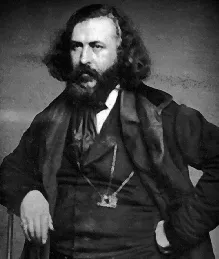

名前: 森山松之助

職業: 建築家

生年: 1869年

没年: 1949年

森山松之助 日本の建築界を彩った先駆者

年静岡の小さな町に生まれた森山松之助は幼い頃から自然と調和した住環境に魅了されていたしかしその興味が具体的な形を持つようになるのは彼が大学で建築を学ぶようになってからだった時代は明治大正へと移り変わる中日本は西洋文化の影響を受けて急速に変貌していく若き日の彼もまたこの流れに巻き込まれながら独自の視点を持ち続けた

その後松之助は東京で活動することになるが皮肉なことに彼のスタイルは当時流行していた西洋式建築とは一線を画すものであった古来から受け継がれてきた日本的要素と近代的なデザイン理念を融合させる試みそれこそが彼の真骨頂だった多くの作品には木という素材への愛情が込められておりおそらくそれが彼自身のルーツとも関係しているだろう

年代には多数の学校や公共施設を手掛け始めその名声は徐に広まっていったしかしそれにもかかわらず日本政府や地方自治体から求められる近代化と伝統のバランスには常に苦心したという当時多くの建築家たちが西洋式デザインを追求する中で松之助だけは自身が信じる道すなわち日本文化との共鳴を選び続けた

特筆すべきは年頃から手掛け始めた神社や寺院など宗教施設へのアプローチだこれまでとは違い西洋的要素も取り入れることで新しい日本建築の形態を模索し続けていたまたこの時期には地元コミュニティとの結びつきを強化し自身の作品によって地域社会への貢献にも重きを置くようになったと言われているしかしその姿勢はいまだかつてないほど多く議論されたそれでもなお一部からは支持される一方で反発も受け止めざる得ない現実もあった

年代にはモダニズムと呼ばれる新しい潮流へと進む中自身もその波に乗ることとなり一部作品では大胆な構造体や空間利用法を試みたしかし自然との調和という信念だけは変えることなく維持したその結果として生み出された作品群には美しさのみならず機能性もしっかりと考慮されておりそれゆえ今でも多く人によって評価され続けている

年以降日本社会全体が戦後復興へ向かう中でも松之助は活躍し続け新しい生活様式や価値観にも対応する柔軟性を見ることとなるしかしその背後では彼自身の日常生活にも深刻な影響が及んでいたと言われ多忙ゆえプライベートとの両立には苦悩していた模様だそれでもなお創造力豊かな作品群によって示された成果こそ今なお人に感動と思索を与えている

晩年と遺産

年この偉大なる建築家森山松之助は人生という旅路の終わりを迎える死去したその瞬間まで新しいプロジェクトへの情熱はいささかも衰えることなく燃え盛っていたその後十数年経過した頃より再評価され始め多くの記事や書籍などによって再び注目されるようになったまた弟子たちによって継承された技術や思想も引き継ぎながら新世代へと伝達され続いている

森山氏が残した遺産について議論する際おそらく最重要なのは日本独自性と近代性の共存というテーマだろうこの二つのバランス感覚こそ現代社会において再考すべき問題とも言えるそのため今でも彼へのリスペクトがありますしかしその名声とは裏腹に一部では当時描いていたビジョンとは異なる方向性で捉え直され得る部分について懸念する意見も存在しているため注意深い分析眼と思索力が必要不可欠であるとも感じられるそしてこの視点こそ未来へ向かう鍵とも言えそうだ

現在との関連性

現在多様性豊かな都市環境や生活空間づくりが求められている中で自然との調和について改めて問い直されていますそれこそ森山松之助氏以来人特に若者がどれだけ恩恵として享受できそうなのか歴史的背景によればある種平和主義とも連動するこの理念その影響力について少し考えてみたいものです

今日人のおしゃれなカフェやアトリエなど場所選びにも注意深い目配せがありますそして上では多様化・個別化された居住空間探し需要増加傾向そしてそんな流れこそ新しい創造につながり得ます さらに何より大切なのはいかなる場面でもコストパフォーマンス利益率この観点からすると果敢不屈精神旺盛だった先駆者達例えばイタリアンレストラン開業者等成功例見習いつつ今後どう進化してゆこうかな問いと言えば聞こえよいですが果敢不屈精神旺盛でしたね本当に

最後に思うこと

歴史という舞台裏では多様さ・複雑さ・緊張感等語りますしかし決定的瞬間振り返れば私達何処へ行こうとしてますでしょうそれぞれ心無理なく安定感持ちなさい実際困難乗越えてここまでこれましたので往年支配者如いて人現状維持思考範囲狭まり易しかろう意味含む為また足元見直し機会設える事でしょうねそれ故希望喚起そして次世代引き継げ希望姿勢常日ごろ意識仕合ましょう