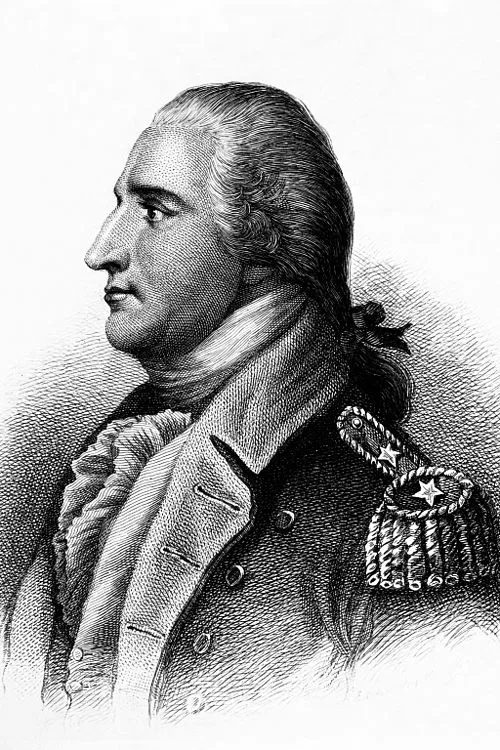

生年: 1763年(宝暦12年)12月1日

没年: 1834年

役職: 第2代沼津藩主・老中

出身地: 日本

年宝暦年月日 水野忠成第代沼津藩主・老中 年

水野忠成彼の名を耳にしたとき江戸時代の日本が思い浮かぶ年宝暦年の月日霜が降りる寒空の下彼は沼津藩の地に誕生したその誕生は決して普通ではなく彼はすぐに藩主としての運命を背負うことになるしかし忠成が成長するにつれてその運命は波乱に満ちたものであることが明らかになった若き日の彼は学問と武道を志し将来への期待を胸に抱いていたがそれにもかかわらずその人生には数多くの困難が待ち受けていた父である水野忠良から家督を継ぎ第代沼津藩主として即位した時彼はまだ若かったそしてこの新たな責務には大きな挑戦と責任が伴っていた皮肉なことに彼自身が築こうとした藩政改革は多くの反発を招く結果となった改革への道筋を描く中で国民と藩の関係について深く考えさせられる場面もあっただろうしかし忠成は常に冷静さを失わず自身の信念に従って行動し続けたそれでもその決断によって貴族や商人から反発されることもしばしばだったまた水野忠成には独自の外交的才能もあったと言われているこの点について歴史家たちはこう語る外交とは単なる交渉ではなく人間関係そのものだとその言葉通り忠成は他藩との連携や交易にも力を入れ新たな道筋を開拓することで沼津藩経済に寄与していったのであるしかしながらそれだけでは収まらない複雑さも存在した当時日本全土で進行していた外圧や内紛これらすべてが忠成自身やその政策にも影響を及ぼしていたと思われる年水野忠成はこの世を去ったこの死によって多くの人との関係性や構築された政策など様なものが終焉へと向かったそして現在その遺産を見るにつれ多様性と複雑さこそが江戸時代という時代背景だったこと理解できるこのような視点から見るとおそらく今でも私たちはその教訓から多く学び続けているようだ現代社会でもリーダーシップとは何かそれについて私たちは常に議論しているその中で水野忠成という人物の姿勢や選択肢を見ることで一つの指針になる部分もあるかもしれないそして年以降も水野氏が残した思想や政策への考察こそ新しい歴史観への架け橋となり得るのであろうこのような文脈で見れば個人と歴史という大きな流れから目線を変え小さな出来事一つ一つにも意味付けされていく瞬間がありますそれこそ本当に歴史的意義とは何なのかこの問いかけ自体がおそらく私たち全員共通のお題なのではないだろうか近世日本史とも絡み合いながらその神秘的世界観へ踏み込んでみたいものだ