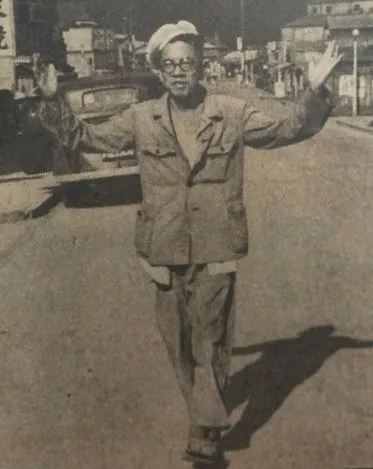

名前: 松平頼則

職業: 作曲家

生年: 1907年

没年: 2001年

年 松平頼則作曲家 年

彼の音楽は時代を超えて私たちに語りかけるその名は松平頼則年東京で生まれた彼は音楽の世界において独自の足跡を残すことになるしかし単なる作曲家ではなかった若き日の彼は音楽への情熱が燃え上がる瞬間を待ち続けていた子供の頃から彼はピアノに親しんでいたがその才能が開花したのは中学時代になってからだろう周囲から認められ始めた彼だがそれにもかかわらず自身のスタイルや表現方法を模索する日が続いたもしかするとこの葛藤こそが後に彼を偉大な作曲家へと導く原動力になったのかもしれない年代には戦争という混乱した時代に突入し松平はその影響を受けざるを得なかったしかし皮肉なことにこの厳しい環境下でも創作活動は続けられたその背景にはおそらく音楽への揺るぎない信念と生涯忘れることのできない表現欲求があったからだろう年代松平頼則はいよいよその名を世に知らしめる作品を書き始めた日本人としてのアイデンティティーと西洋音楽への理解これら二つの要素を融合させながら彼自身のスタイルを確立していったその結果日本的と現代的が巧みに融合した新しい響きを生み出すこととなり多くの人が魅了されたしかしその成功には落とし穴もあった特定の流派やスタイルに収束することなく自分自身を貫こうとした松平だがそれゆえに賛否も分かれるようになってしまうそれにもかかわらず批判的意見も含めて受け入れる姿勢こそがおそらく多様性あふれる作品群へとつながっていったのである年代には国際的な評価も得て多くのオーケストラによって演奏されるようになるしかし一部では伝統と革新の狭間で揺れ動く姿勢について議論される場面も見受けられたある評論家はこう評した確固たる伝統主義者でも革新者でもなくその両方であるこの言葉には皮肉とも取れるニュアンスさえ漂っているようださらに年代には大規模なオーケストラとの共演など新しい試みも行われたその中で生まれた数の作品はいまだ多く的人によって愛され続けている一方でその挑戦的な姿勢ゆえ不安定さや不完全さというテーマも一部では指摘されたりしているこの点について語り合うファン同士はそれこそが松平だからと言い合う場面もしばしばだったとかそして年この年齢歳という高齢まで活動していた松平頼則しかしその亡骸となった際多くの記事や評論家達によって改めて再評価され故郷をテーマにした最後の日の日記やメモリーアルバムなど新しい形で世間へ訴える機会となったそれにもかかわらず一部では亡き後もなお評価され続ける理由について疑問符も付け加えたい思いだったとも言えるでしょう今なおその影響力と遺産は色褪せず生存者達によって歌われ続けているそして今日人の日常生活とも密接につながりながら新しい世代へと引き継ぐ役割まで果たすようになったこの事実こそ本当に衝撃的なのではないでしょうか現在日本国内外問わず若手アーティスト達によって再解釈された松平頼則作品群を見ることでアートという概念とは何なのか再考させられてしまいますねまた更なる未来年現在でも新旧様な形態・手法によるリメイク版等多岐に渡りますこの展開自体にも強烈な興味引かれて止まりません歴史的人物として名高い彼ですが一体どんな経緯で今後語り継ぐべき存在になるのでしょう過去から来たり未来へ繋げたりする中途半端さや曖昧さ等常につきまといます果たして記憶として残すためにはどうするべきなのだろうそんな根本的な課題にも悩む余地ありそうですねそれでも人知れぬ努力・情熱こそ真実だった気配だけ感じ取りたいです死後年経過した今日更なる脚光浴びつつある一方で次世代アーティスト達無限大潜在能力秘めていますおどろおどろしく感じます万全なる支援・理解無しでは成就難しく感じますだからこそ温かな目線向けてほしいですねところどころ揺れる心情持ちながら共感できれば幸せです