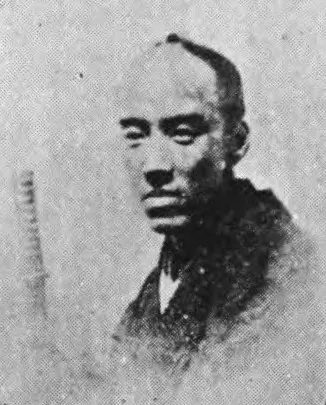

生年月日: 1843年2月29日

死年月日: 1887年

名前: 増山正同

役職: 第8代伊勢国長島藩主

爵位: 子爵

年天保年月日 増山正同第代伊勢国長島藩主・子爵 年

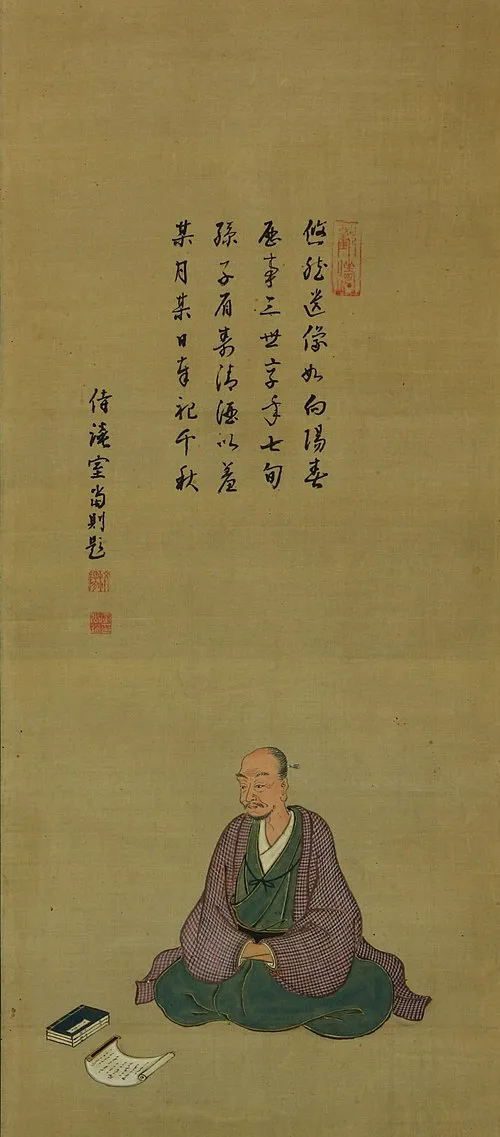

年の春薄曇りの空の下伊勢国の長島に生まれた少年がいたその名は増山正同彼は時代の波に翻弄される運命を背負っていた藩主として生まれた彼には血筋が示す特権と責任があったがまだ幼い彼にはその重みを理解することはできなかっただろう

成長するにつれ彼は藩主としての役割を担うべく教育を受け始めるしかしそれにもかかわらず日本全体が激動している時期であり幕末から明治維新へと進む中で増山家もまた様な影響を受けていた西洋文化との接触や国内外での政治的緊張が高まりつつあった

増山正同が成人となる頃日本は大きな変革期に入っていた年不平等条約によって国民感情はますます不安定になり藩主という立場にも挑戦状を突きつけるような時代だったそれでも皮肉なことにその若さゆえか彼には国政への強い興味と情熱が芽生え始めていた

年日本は明治新政府によって新たな道へと舵を切るこの大転換期において増山正同も重要な役割を果たすことになるしかし当時まだ若かった彼には様な困難や試練が待ち構えていた例えば新政府への忠誠心と旧藩への愛着との間で揺れる葛藤これは多くの志士たち共通の苦悩でもあった

年明治政府によって藩制度廃止とともに長島藩も消滅したこの出来事はおそらく彼にとって最大級の衝撃だっただろう自ら築き上げてきた地位や家族伝来の名誉それら全てが一瞬にして失われてしまったからだしかしこの危機的状況にも関わらず正同は決して退かず新しい時代への適応を試みる

その後まもなくして年には子爵となり新しい社会体制へ移行するため政府のお抱えになったことでその立場から再び影響力を取り戻し始めたただしこの道筋には数多くの障害物反対勢力との争いや自身の日常生活への挑戦などが存在していたそれにも関わらず自身の信念通り進むことで少しずつ周囲から信頼されていくようになった

年その人生終焉の日不思議な運命なのか生涯多くの場合期待とは裏腹に展開した歴史的背景や人間模様 そんな中でもごく普通の日常生活こそ最も大切だという意識だけは持ち続け自身のみならず周囲にも影響与えて行こうとしている姿勢これこそ真剣さだったのであろうそして死去後おそらくその存在感や存在理由について今なお語り継ぐ声もあるようだ

現代との関連

今でも残された遺産や歴史的記録を見る限りでは大名家出身でありながら平民化する過程こそ複雑だけど魅力的だと言える彼自身について議論され続ける理由とは何かそれは多分個人と国家という相互作用について学び取れる良い例だからではないかと思うそして数世代後その証拠とも言える長島の名残それこそ地方自治体など現在では誇り高きアイデンティティーとして重要視され続けている点でもある