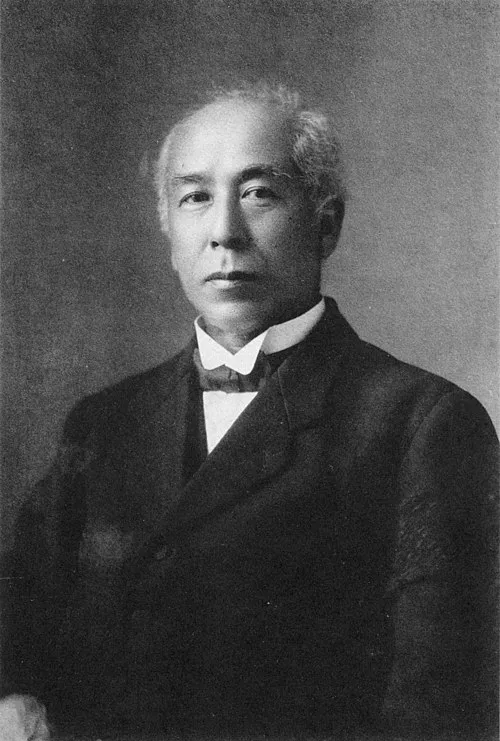

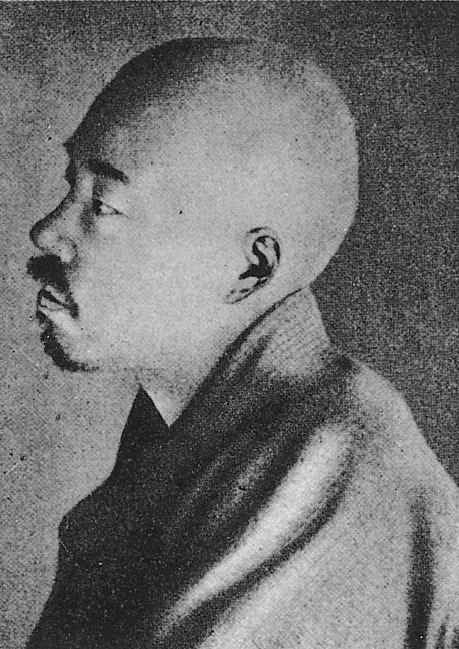

生年月日: 1867年

名前: 正岡子規

職業: 俳人

没年: 1902年

正岡子規 俳句の革命家

年四国の松山に生まれた正岡子規はまるで静寂な松林に響く一陣の風のようにその後の日本文学界を大きく揺るがす運命を背負って生を受けた彼の家庭は医師一家であり幼少期から知識や教養に恵まれていたが彼自身はその環境に甘んじることなく自らの道を切り開こうとした

子規は若い頃から詩や文章を書くことに情熱を注いでいたしかしそれにもかかわらず彼は当初従来の俳句や短歌にはあまり魅力を感じていなかった年日本全体が明治維新という大変革に見舞われていた時代でもありその中で彼もまた自分自身のスタイルを模索していたその探求心は次第に形となり年にはホトトギスという雑誌を創刊することで自身の思想や作品を発表する場を設けた

しかしこの雑誌が出版された当初多くの批判や抵抗にも直面したそれでも彼はひるむことなく新しい俳句スタイルへと挑戦し続けたおそらく彼が最も革新的だった点は写生の理念だろう自然や日常生活から直接インスピレーションを受け取りそれを書き留めることで真実味ある作品へと昇華させていったその手法によって従来型から脱却した新しい俳句文化が芽生え始めたのである

その後多くの弟子たちも育成し日本全国で新しい潮流となった子規流俳句この動きによって言葉遊びに終始していた古典的な俳句とは異なり人の日常生活や自然観察が反映された深みある作品群が誕生したそれにもかかわらず一方では伝統派との対立も引き起こされ特に古典的価値観を重んじる人との間には緊張関係が生じてしまった

皮肉なことにその才能と情熱にも関わらず正岡子規自身は病気との戦いとも折り合わねばならなかった年代初頭から結核という厄介な病魔と闘うことになりそれによって身体的制約も受けながら創作活動を続けざる得ない状況だったしかしその病状にも関わらず執筆への情熱だけは失われず多くの場合苦しみをテーマとした作品を書き上げているその中でも特筆すべきは病牀六尺という詩集だこの作品では自身の日常生活と心情変化について赤裸につづり新しい視点から人間存在について問いかけている

言葉への愛 そして死

年不運にも歳という若さでこの世を去った正岡子規しかしその死後も影響力はいまだ衰えない今なお多く人によって語り継がれ生涯に渡る貢献度から見ても非常に重要視され続けていると言える自由律と呼ばれる新しい詩形態これは誰も予測できないほど多様性豊かな文学文化へと導いているそして今日でも多くの現代詩人達がおそらくその影響下で活動しているのであろう

現代とのつながり

また不思議なのは彼が去った後百年以上経った現在でもその影響力はいっそう強まっている点だ日本語を書く自己表現する過程では必然的とも言える樹木として根付いている一方日本社会自体も多様化しつつある中その姿勢こそ今必要なのではないかと言えるだろうすなわち一つ一つ丁寧につづむことで生まれる美しさこれこそ今私たち自身にも求められている美徳なのかもしれないそして時折立ち止まり自分自身の日常について考えてみる機会ともなるだろう

最後になって

今日ではなど通じ大衆文学として親しまれている短文形式しかし元祖とも言える正岡子規こそこの形式によって織物として織り上げた草野心平など以降多大なる影響与えていたこと忘れてはいけないだろう そして残念ながら亡くなられた場所には何本もの桜並木があります毎春美しく花咲き誇っていますその桜を見る度おそらく多く人同様自身の日常生活について再考させてもよいと思わせるのであろう