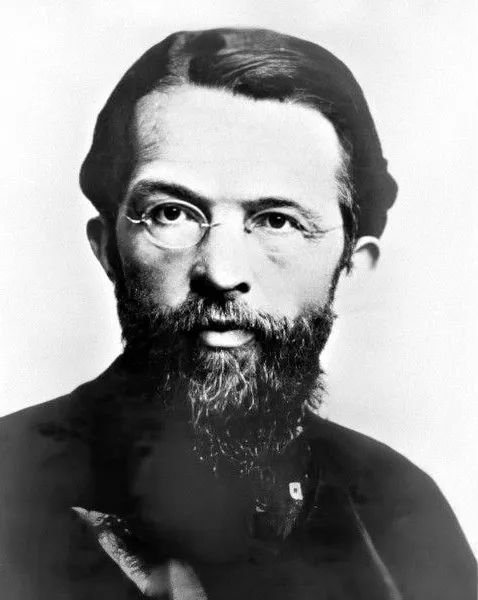

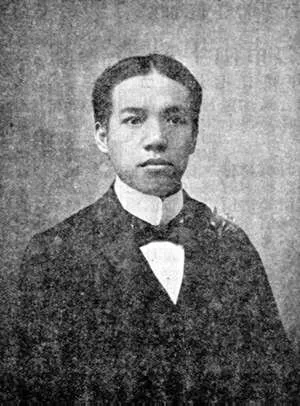

生年月日: 1873年1月26日

職業: 政治家、ジャーナリスト、歴史学者

没年: 1929年

出身地: 清(中国)

主な業績: 近代中国の政治改革に寄与

年清同治年月日 梁啓超政治家ジャーナリスト歴史学者 年

梁啓超は年の寒い冬の日清朝の広東省で生まれた彼は若き日から家族の期待を背負いながら知識を求め続けたその頃中国は西洋列強による圧力にさらされており彼の心には国を救いたいという強い願望が芽生えていたしかしその熱意が彼の運命をどのように変えることになるかはこの時点ではまだ誰も知らなかった少年時代彼は特に歴史と政治に魅了されていた学校で学んだ古典文学や歴史書は後の政治活動やジャーナリズムに大きな影響を与えることとなる若干歳で科挙試験に合格し官僚としてのキャリアがスタートするしかしそれにもかかわらず新しい思想や制度改革への渇望が彼を官職から遠ざける運命を待っていた年日本との戦争で清朝が敗北すると中国全土には混乱と失望感が漂ったこの状況下で梁啓超は自らが求めていた改革派として活動する決意を固めたそして新民叢報など自ら設立した新聞媒体を通じて新しい思想と社会改革への必要性について広く訴え始めたその一方で西洋諸国による中国支配への反発も高まっておりその影響力から逃れることも容易ではなかったしかし彼は恐れず自身の信念に基づいて行動した年になると義和団事件八カ国連合軍による侵攻が勃発し中国社会全体が揺れ動く皮肉なことにこの騒乱期こそが梁啓超には新たなチャンスとなった日本へ亡命し多くの仲間と共に愛国的な活動や思想普及運動へ邁進していくしかしその道程は平坦ではなく多くの試練や困難にも直面したそれでもなお私たち自身が国を変えなければならないという信念だけは揺らぐことなく持ち続けた帰国後梁啓超は再び中国社会への影響力を高めるべく奮闘したその中でも特筆すべきなのは変法自強論という一連の記事だこの文章群では日本式近代化モデルについて言及しつつ中国にも同様な改革が必要だと主張したのである清朝政府よお前たちは我人民に耳を傾けよと叫び続けていたこの言葉には痛切なる思いと未来への希望が込められているそれにもかかわらずこのような提案も当時の保守派から大きな反発を受ける結果となり一層激しい政争へと巻き込まれてしまうその後も絶え間ない努力や苦悩の日だったものの自己教育の重要性について語り続け自身も多くの著作物を書き残しているまた教育者としても活躍し多数の学生達へ新しい理念や思考方法を伝授する役割にも徹していたこのような活動から人から現代中国知識人と称賛されたしかしその名声とは裏腹に多忙さゆえプライベートでは孤独感にも苛まれていただろうそしておそらくその孤独感こそ本当に欲していた真実を追求する原動力になったとも言えるかもしれない年月日生涯年という長さだったものの日には常につまずきを伴った未来志向者として幕引きを迎える死後数十年経った今でもその遺産彼が提唱した思想や理念 は多方面で引き継がれており一部熱心な支持者によって更なる研究対象となっている一部歴史家によれば今なお人の日常生活や文化的側面へ影響与えているという声さえ聞こえてくるほどだこの流れを見る限り一見すると無駄と思われそうだった努力も形になって残っているのであるまた皮肉なのはその最後まで想い描いていた理想郷には到達できず大衆との距離感ばかり感じながら過ごしてしまったことであろう人よ自分自身で考えてほしいと願いつつ伝えていこうとしていたメッセージ それこそ本来伝わるべきものだったとも議論されている現代社会でも知識人という存在はいまだ重要視され高度情報化社会とは言われてもなお理解そして共感に向かう道筋はいまだ途上と言わざる得ないだろうまた更なる未来像として何世代先でも語り継ぐべき人物になる予兆すら見せているその業績と人生遍歴について振り返れば今の私達世代とも繋ぎ合わせ可能性すら秘めており不屈精神溢れる姿勢それこそ本当意味では卓越した政治家であり続けたいと思わせ何十年前まで生死不明状態だった自他共創出する存在になったと言える私達自身考え行動せよという教訓 今でも多く語料館等探求場所より見受け手元より接触できようもちろんデジタルのお陰とは言え皆それぞれ日常生活送付分担・役割持ちながら近づいてゆかなきゃならない事実改め思慕惹起源泉になれる確信ある意味相応しく映じさせ続いてゆくだろう