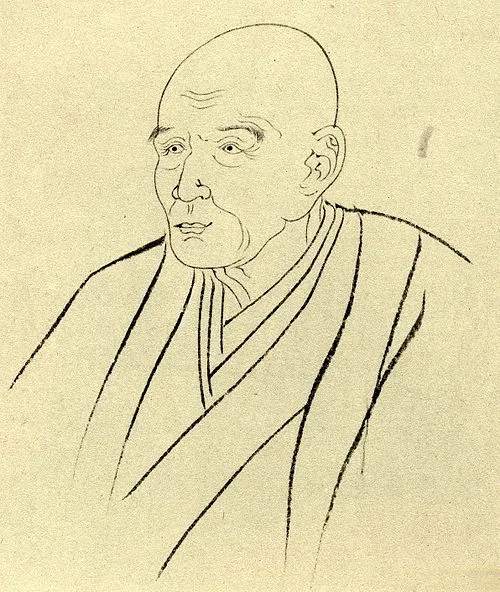

名前: 曲亭馬琴

生年月日: 1848年(嘉永元年11月6日)

職業: 読本作者

生年: 1767年

年嘉永元年月日 曲亭馬琴読本作者 年

年の冬雪が静かに舞う中江戸の町には一人の老年作家が静かに息を引き取った彼の名は曲亭馬琴きょくてい ばきん生まれたのは年でありその人生は日本文学史において色あせることのない輝きを放っている馬琴は読み物として多くの人に愛された読本の創作者として知られその作品群は時代を超えて読み継がれている

若い頃彼は様な職業を経験しながら文才を磨いていった特に江戸時代中期には多くの市民文化や風俗が発展しておりそれらを巧みに捉える才能が彼にはあったしかしそれにもかかわらず最初から成功したわけではない彼が小説を書き始めた当初反響は薄かったと言われているしかしこの挫折感から立ち直るために馬琴はさらに努力し続けた

その結果ついには南総里見八犬伝という作品で名声を得ることになるこの物語は日本古来の伝説や武士道精神と絡み合いながら進行する壮大なストーリーであり多くの読者を魅了したしかしこの成功もまた一筋縄ではいかなかった作品を書く過程でさまざまな批判や反発にも直面し果たして自分にはこの仕事が向いているのだろうかと思わざるを得なかった時期もあったそうだそれでも諦めず一つ一つ作品を書き上げていった結果大衆から支持されるようになっていった

おそらく彼の最大の強みは人の日常生活や心情に寄り添った描写だった彼自身も多感な青年時代を経て数多くの苦悩や喜びを経験していたためそのリアリティあるストーリーテリングが可能だったのであるそのため一部には曲亭馬琴こそ日本文学界最大級のおとぎ話作家であると評価する声も聞かれた

とは言え作家として成功した後も馬琴の日常生活には波乱万丈な出来事が絶えなかった皮肉なことに多くの場合自身が著名となればなるほど周囲とのトラブルも増加したそれでもなおこの表現者として生き抜いた姿勢こそが多く人に影響与えている要因となっていたと言えるだろうまた自身が創造したキャラクターたちは今なおファンによって語り継ぎされており新しい形でアートやエンターテインメントとして再解釈され続けている

そして年ご存知でしょうか 彼自身への評価とは裏腹にその死去後何十年もの間おそらく多くのおとぎ話作家たちによって影響されながら新世代へと引き継がれて行ったその流れを見ると人間存在について考えさせるような深遠さすら感じます

現代では曲亭馬琴という名前を見る機会すら減少してしまいましたしかし日本文学史上非常に重要なの人物という点では揺るぎなく残りますそしてその名作群はいまだファンによって読み続けたり新しい解釈・演出によって舞台化されたりしています孤独に対峙するテーマなど現代ともリンクする部分も多分見受けますね

最後まで活動し続けたその姿勢それこそ本当に素晴らしい人生でしたそして今新しい世代へ受け継ぐべき教訓とは何なのか命終えしその瞬間まで生涯懸命だった姿勢こそ尊敬すべきものです