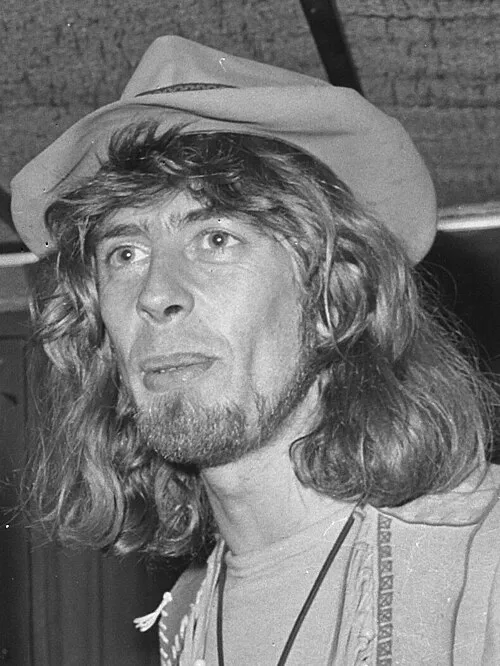

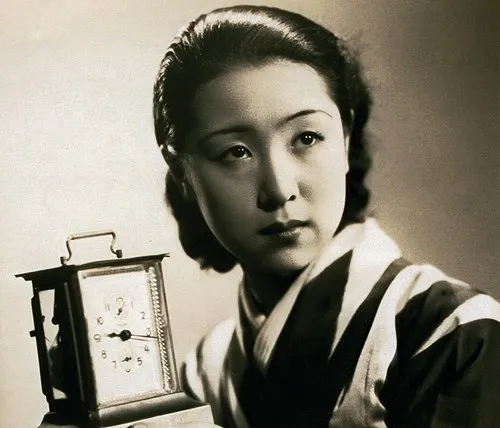

名前: 倉俣史朗

生年: 1934年

職業: インテリアデザイナー

没年: 2006年

年 倉俣史朗インテリアデザイナー 年

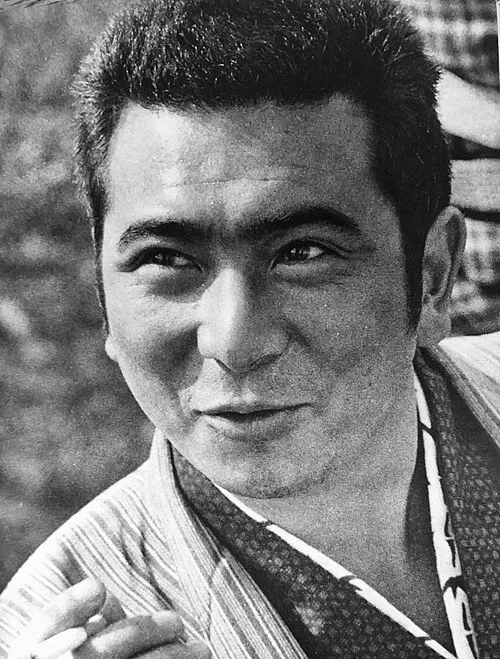

日本のインテリアデザイン界において倉俣史朗はまさに革新の象徴とも言える存在だった彼は年東京で生まれたしかし彼のデザインへの情熱が育まれたのは幼少期の経験からだった美術を愛する父と文化的な影響を受ける母親に囲まれながら成長した倉俣は自身が目指すべき道を早くから見つけていたと言える

大学では建築学を学びその後すぐにインテリアデザイナーとしてキャリアをスタートさせるしかしその初期の仕事には試行錯誤が伴い多くの苦難もあった皮肉なことに彼は伝統的な日本家屋や欧米スタイルとの融合を模索しながら自身の独自性を確立しようとしていたこれによって一時は業界から批判されることもあったがそれにもかかわらず彼は諦めず自分自身と向き合い続けた

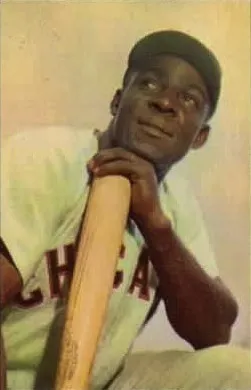

年代になると倉俣史朗の名声は急速に広まり始めるおそらく彼が最も注目された瞬間は年に発表した花鳥風月というプロジェクトであったこの作品では日本独自の感性と現代的な要素が絶妙に組み合わされ多くの人を魅了したこの成功によって彼は一躍トップデザイナーとして認識されるようになり多数の国際的な賞も受賞した

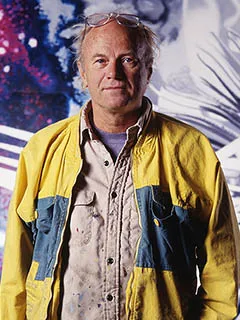

しかし成功には陰があります作品への評価が高まれば高まるほどそれに伴うプレッシャーも増していくそれにもかかわらず人間中心の思想を貫いた倉俣史朗は人の日常生活を豊かにするため新しい素材や形状への挑戦を続けたそしてそれこそが彼自身やその作品に対する信念となっていた

晩年まで活動を続けた倉俣だが高齢になるにつれて健康問題にも悩まされていくしかしどんな困難にも屈せず自身のアトリエで新しいアイディアを書き留め続けていたというその姿勢こそおそらく若手デザイナーたちへの最大級のメッセージだった妥協しないことこそ本物と言えるだろう

年世代交代とも言えるタイミングでこの世を去った倉俣史朗その死後日本国内外で多く開催された追悼展では若手クリエイターたちによってその影響力が改めて証明されたしかし皮肉なことにその多大なる功績にも関わらず日本国内ではまだまだ評価されていない側面もあると言われている

今日でも多くの学生やデザイナーたちがお手本としているところを見るとその理念や作品群には色褪せない魅力があるそれゆえ倉俣史朗という名前はただ過去だけではなく未来へも繋がっていると言えそうだそして今なおインテリアデザイン界隈ではこの形式美こそ本質なのだと語り継ぐ声も聞こえている