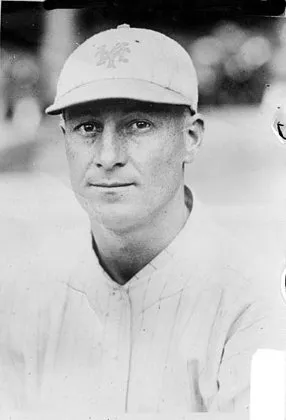

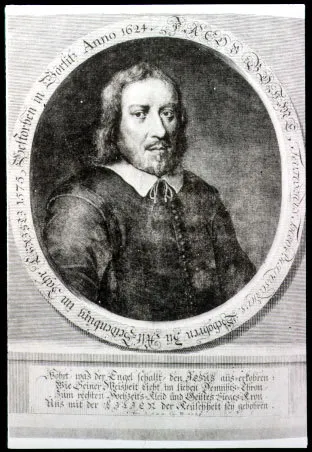

名前: 近藤平三郎

職業: 薬学者

生年: 1877年

没年: 1963年

年 近藤平三郎薬学者 年

近藤平三郎の物語は年に日本の美しい自然に包まれた村で始まる彼の両親は農民であり素朴な生活を営んでいたが近藤少年は常に科学への好奇心を抱いていたその好奇心は彼が村の小さな書店で見つけた一冊の薬草図鑑によってさらに燃え上がったこの本に描かれた植物たちは未知なる力を秘めているように思えその魅力から逃れられなかったしかし時代は厳しく日本は明治維新の真っ只中教育制度が整いつつある中近藤少年もまた新たな学びへと足を踏み入れることになるそれにもかかわらず多くの若者が町へと移り住む中で彼は孤独を感じ自身の夢との間で葛藤する日を送っていたその孤独感こそが後年薬学という道へ進む原動力となったと言える年ついに東京大学へ進学した彼は多くの刺激的な出会いを経験する特にその当時有名だった薬理学者との出会いが彼には特別だった議論や実験を重ねることで自身の考え方やアプローチも大きく変わっていったしかしそれにもかかわらず自身だけではなく社会全体への貢献について深く考えるようになったことも事実だ年には大学院へ進み本格的に研究活動を開始この頃から近藤は西洋医学と伝統的な和漢薬との融合について探求し始めるその道筋には多くの壁や偏見も待ち受けていたしかし皮肉なことにこの挑戦こそが後大きな功績となる予兆だった多くの専門家たちから非現実的と批判されたもののおそらくその強烈な信念こそが彼を突き動かしていたのであろう年代になると彼の日はますます充実していった同僚たちとの共同研究や国際学会への参加など多忙ながらも充実した日だったしかしそれにも関わらず一方では自身が果たすべき使命感という重圧にも悩まされていたようだ当時多くのお金持ちや権力者たちによる医療ビジネス化への懸念も存在しておりそれゆえ一層自分自身と向き合う必要性が増したそして年代には日本式製剤法の確立という歴史的意義ある業績を達成するこの技術革新によって日本国内外で多大なる影響力を持つ結果となりその名声は高まっていった年日本は第二次世界大戦という未曾有の危機に直面し大混乱に陥っていたしかしその中でも近藤平三郎博士だけではなく多くの医療従事者たちは人命救助という崇高な目的によって奮闘し続けていたそしてこの苦難から抜け出すためには新しい知識と技術こそ必須だと言わんばかりだったその数年間後一部改訂された医学教育制度のおかげで若手研究者達も次第に台頭してきておりそれでもなお近藤博士自身も引退せず活躍し続けることとなるそして年 彼が生涯追求してきた理想郷とも言える薬剤開発プロジェクトへの貢献として注目されその記憶はいまだ色褪せない皮肉にもこの年齢まで生存しているとは思われないほど高齢になった今でも情熱溢れる講演活動や執筆活動など積極的だった一方では健康状態について不安視されながらも新世代へのメッセージとして残した言葉それこそ科学とは人間同士協力し合うことで初めて成長するだとも語れるこの姿勢こそ多様性豊かな未来型社会につながるものなのだろう年代以降日本全体として医学界はいよいよ国際標準化へ移行する流れになっているその影響下でもあり続ける今人の日常生活には伝統医学のみならず西洋医学まで浸透しておりそれゆえ不幸なのか幸福なのかわからない部分含め様評価・分析できそうです 現在でも近藤平三郎氏から受け継ぐ精神相互扶助・共創という理念それゆえその生涯と業績群について再評価され続けていますそして年月日その生命火花として散りましたしかし数十年前より始まり今なお継承され続ける運命とは何なのでしょうその背景理解するため貴族制崩壊後至極長かった黎明期過ごさざルーツ辿れば面白味ある気づきを得れるでしょうね