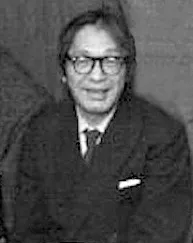

名前: 近藤啓太郎

生年: 1920年

職業: 小説家、美術評論家

没年: 2002年

年 近藤啓太郎小説家美術評論家 年

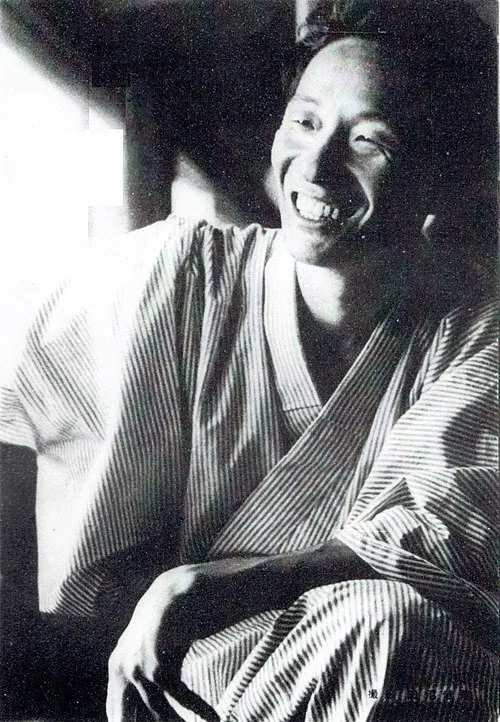

近藤啓太郎の物語は彼の誕生から始まる年東京の静かな一角で彼は生を受けた時代背景として戦後の混乱と復興が交錯する中で育った彼は多くの文学や芸術が芽吹く環境に触れることになるしかしこの豊かな文化的土壌は決して平坦な道ではなかった若き近藤は幼少期から本に親しみそのページをめくるごとに新たな世界へと旅立っていたおそらくその時点で彼の心には作家としての才能が宿り始めていたとも言えるしかし学問に対する情熱だけでは足りず自ら表現する道を模索し続けた高校時代には美術への関心が深まり美術評論家としての道も視野に入れるようになったその頃から彼は見ることと描くことの違いについて思索を重ねたという年代中頃戦争が日本を覆う中でも近藤は自身のスタイルを確立していったそれにもかかわらず多くの作家や評論家がその影響下に置かれ自身の声を失っていったこの混沌とした状況下であるにもかかわらず近藤啓太郎は独自性を保ち続け多様な作品群を世に送り出す決意を固めていた年代には小説風景で注目されるようになりそれまで抱えていた葛藤や内面的な探求心が一気に開花したしかしこの成功にも関わらず皮肉なことにその作品によって多くの批判も受けることとなるこの小説は個人主義的過ぎると指摘されながらも近藤自身はその評価すら受け入れ自分自身との対話を続けていったのである次第に美術評論家としても名声を得ていき美術界への貢献度も高まっていったそのため一部では小説家より美術評論家として知られていると揶揄される場面も見受けられた議論の余地はあるがおそらく近藤啓太郎自身もこの二つの役割について考えさせられていたことであろうどちらか一方だけではなく人間そのものとして多面的な存在でありたいという欲求が根底にはあったと思われる年代になると日本社会全体が激動していたその波紋によって刺激された近藤啓太郎も新たなテーマやスタイルへ挑戦する機会となり小説行き先不明を書き上げたこの作品では人の日常生活とそれぞれ抱える孤独感について掘り下げその視点から社会問題へ光を当てようと試みているしかしそれにもかかわらず実験的過ぎると評され市場でヒットすることなく消えてしまう運命だったこの苦渋の日こそが後年彼への影響力となり挑戦し続ける勇気を持ち続けさせた要因となったのであろう年代には再び注目され記憶という短編小説集で各賞候補となり一世風靡するまたこの時期には美術界でも展覧会などへの参加など活動範囲も広げ自身の批評眼によって数多くのアーティスト達とも交流し始めたしかしそれでもなお多忙さゆえプライベートライフとのバランス取りには苦労したと言われているこの間隙によっておそらく彼自身本当に大切だったものとは何なのか再考させざる得ない状況だったと思われます晩年になればなるほど思想的深まりにつながってゆき存在というエッセイ集を書き上げたことで一部では哲学者との呼称までついて回りましたただしこのレッテルには本人自身複雑な思いだったと言われていますそして年生涯追求してきた文学・美術・思想全般について未だ誰より深く知識・経験持つ人物として他界しました今日でもその業績や思想はいまだ語り継がれており新しい世代によって発見されています美とは何か文学とはこの問いについて真摯に向き合い続けた近藤啓太郎その死後年以上経過した今でも日本文学史上重要な人物として位置づけされていますまた有名アーティスト達によれば非凡なる存在感を持ち合わせいつまでも色褪せない言葉だとか若者達にも引き継ぐべきメッセージ等認識されています