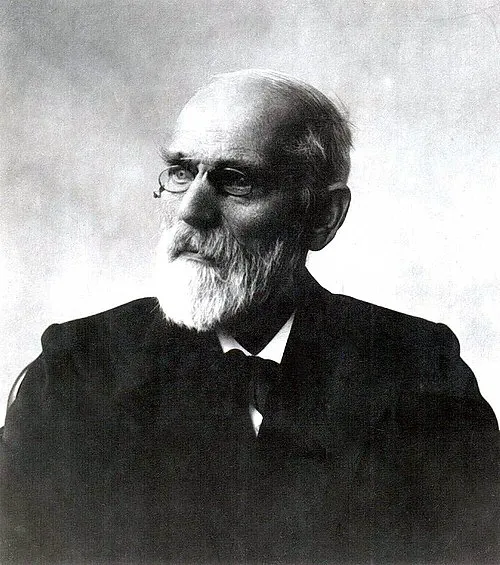

生年: 1881年

没年: 1929年

職業: 洋画家

出身地: 日本

年 児島虎次郎洋画家 年

児島虎次郎は年に日本の岡山で生まれた彼の幼少期は田舎の風景と自然に囲まれた中で過ごされたおそらくその影響が彼の後の作品に深い自然への愛情を与えたのであろうしかし虎次郎が画家として名を馳せる前には多くの試練が待ち受けていた若い頃虎次郎は東京へ上京し西洋絵画に触れる機会を得るそれにもかかわらず彼は自分自身を確立するまで長い道のりを歩む必要があった多くの場合当時の日本社会では洋画は軽視されていたため彼は一人孤独な闘志を抱きながら自らのスタイルとアイデンティティを模索していたこの時期に描かれた作品には日本的な要素と西洋的な技法が見事に融合していることからもその苦悩と努力が伺える年代初頭になると虎次郎はフランスへ渡り本場の芸術家たちとの交流を深めるそしてそこでは自身のスタイルを洗練させていったと言われているしかしそれにもかかわらず文化や言語の壁によって多くの日は不安定で孤独だったことも想像できるやがて帰国した後も日本国内で彼自身の日常生活とは裏腹にその作品には大きな変化が訪れる特に年代には日本国内でも徐に評価され始めそのユニークな視点から描かれる風景画や人物像が注目されるようになったこの時期多くの場合公的な場で展示されその才能はいよいよ多くの人によって認識されつつあった年以降日本社会全体として大きな変革期となりそれまでどこか脆弱だった芸術界にも新しい息吹が吹き込まれる皮肉なことだがこの時期においてもなお虎次郎自身は自分よりも若い世代への指導者としてその存在感を発揮していたしかしそれとは裏腹に自身でも忘れたい過去戦争や喪失という影響も色濃く残っていたことだろう年になり児島虎次郎はいよいよその評価が固まりつつある状態で亡くなるその死後生前には味わえなかった名声と尊敬が遺族や弟子たちによって広まり続けた今では多く人によって彼作品分析されていますし明治大正から昭和初期における日本美術史上欠かせない存在だとも言われていますまたとあるアートギャラリーでは児島展が開かれる度ご来場者数こそ数千人という規模になっている今日でも児島虎次郎による自然との調和美しさへの賛歌は人の日常生活と共鳴する形で生き続けているそれぞれ異なる世代や背景を持ちながらも多様性豊かな価値観へ繋げようという意志この思考こそ現代でも必要不可欠なのだその意味ではおそらく は未来永劫語り継ぐべきアーティストと言えるだろう