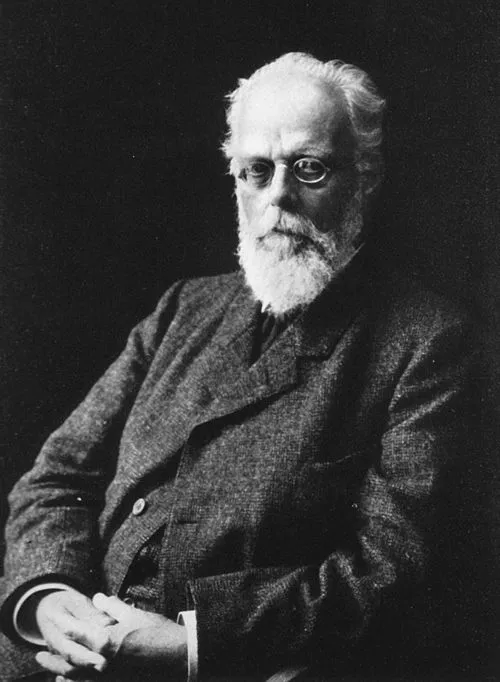

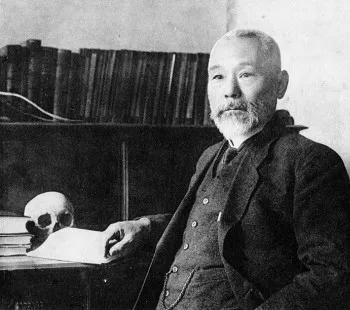

生年月日: 1859年(安政5年12月14日)

職業: 解剖学者、人類学者

死去年: 1944年

名前: 小金井良精

年安政年月日 小金井良精解剖学者人類学者 年

小金井良精の人生はまるで時代を超えた科学への情熱に満ちた物語のようだ年安政年月日日本の東京で誕生した彼は幼少期からその鋭い観察力と好奇心を持っていたしかし当時の日本は江戸幕府の時代であり西洋との接触が制限されていたにもかかわらず小金井は解剖学や人類学に興味を持ち続けその未来を見据えて努力し続けた若き日の彼は自身の運命を切り開くために医療の道へ進むことを決意したそして歳になる頃には京都大学医学部に入学するこの選択は小金井にとって画期的なものであったがそれにもかかわらず日本社会全体が近代化への移行期にあり多くの伝統的な価値観と衝突する日でもあった医学や科学が発展し始める一方で古い考え方も根強く残っていたからだまた小金井良精は明治時代初頭特に西洋文化が流入する中で多くの矛盾や葛藤と向き合うことになるしかしこの困難な状況下でも彼は自身の信念を曲げず人間理解への探求心を貫いていった実際彼が初めて西洋医学書と出会った瞬間それはまさに運命的な出来事だったと言えるだろうこの出会いによって彼の日常生活も大きく変わってしまったおそらくこの経験こそが彼を解剖学者として成長させる原動力となったのである大学卒業後小金井は主に解剖学及び人類学の研究者として活動していく皮肉なことに日本国内では依然としてこの分野への理解や受容には限界があり多数派とは異なる視点から研究を進める孤独感とも戦わなくてはいけなかったそれでもなお小金井は自身の専門性や探求心によって他者との差別化を図り続けたまたその研究成果として数の論文や著書も出版し日本国内外から注目される存在となっていった特筆すべきなのは小金井良精による東洋医学と西洋医学の架け橋とも言える理論体系だ当時多くの医師たちは西洋医学一辺倒になりつつあった中で小金井だけは伝統的な東洋医療知識との融合について深く考察していたその結果生涯通じて両者を結びつけようとする試みこれはおそらく彼自身もどこか懐かしさ感じさせるものだったかもしれないまたそれゆえ周囲との意見対立も絶えない日だったとも考えられる年代まで活動していた小金井良精だったがその後戦争という非常事態によって状況が大きく変わる日本全体が戦争という暗雲につつまれる中彼自身も晩年にはその影響から逃れられない状態となり自身の信念や探求心さえ揺らぎ始めた可能性すらあるしかしそれにもかかわらず解剖学・人類学という分野へ貢献し続けた小金井これはただ単なる偶然ではなく自身の日常生活そのものでもあったと言えるだろう年小金井良精歳でこの世を去るその死後年以上経過した今でも日本国内外で評価され続けている姿勢こそ一種非凡とも言える遺産だその影響力はいまだ健在例えば最近ではホロコーストに関する展示会などでもその理論体系について引用されているシーンすら見受けられるほど皮肉なのはこのような歴史的背景にも関わらず西洋思想・文化だけではなく東洋思想への再評価まで促進されたところだそれゆえ今なお多様性ある文化理解への道筋とも言える振り返れば小金井良精という存在その生涯とはまさしく日本近代史そのものと言える部分もある誰よりも早熟だった青年期から老齢まで一貫して持ち続けた探究心この人生哲学こそ今後ますます重要視されてゆくだろうそしてその名声だけではなく人へ訴えかけたい何かメッセージすら秘め込んでいる