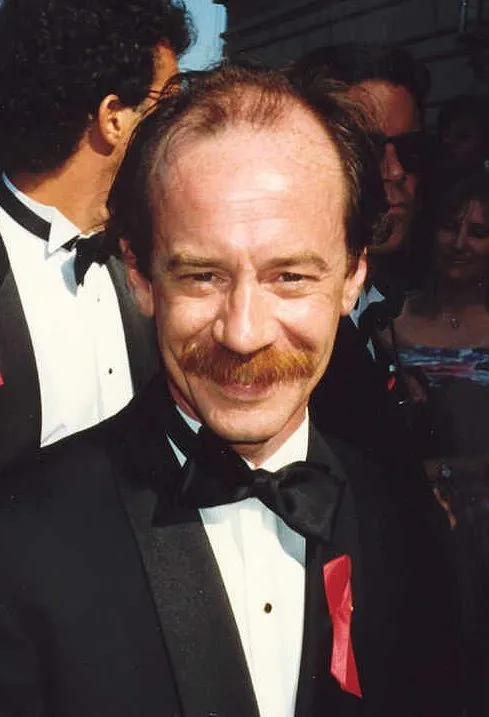

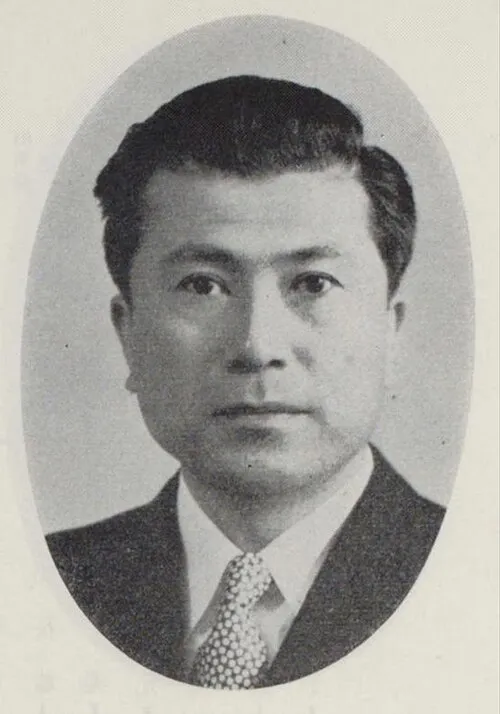

名前: 清水基吉

職業: 俳人、小説家

生年: 1918年

没年: 2008年

年 清水基吉俳人小説家 年

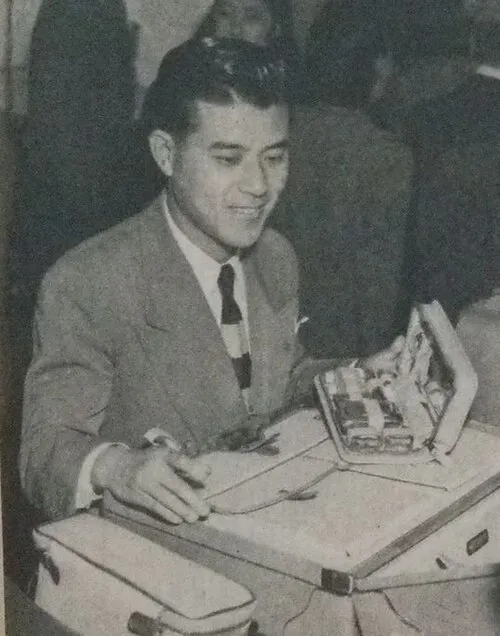

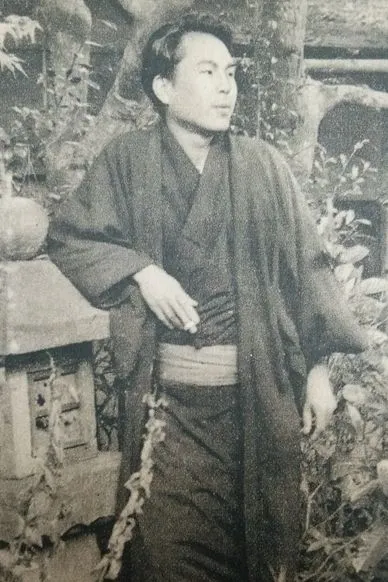

清水基吉彼の名前を聞いて詩の一節が心に浮かぶ人は多いだろう年日本の静かな町に誕生した彼は早くから言葉の力に魅了されていたしかし彼が本格的な文筆活動を始めたのは戦後の混乱が続く時代だった文学という名の小舟に乗り込み自身の内面と向き合いながらその波乱万丈な人生を描いていくことになる若き日の清水は故郷である福島県で詩や俳句を作り始めた当初は地域の日常や自然にインスパイアされた作品が多かったがそれでも次第に彼自身の独自性が光り始める皮肉なことに第二次世界大戦によって彼は人生観を根本から見直さざるを得なくなったそして終戦後その傷跡を抱えたまま新しい時代への扉を開こうとしていたそれにもかかわらず人とのつながりや日の日常もまた大切なインスピレーション源だった彼は特に俳句という形式で自身の感情や思考を鋭く切り取る才能を発揮するその表現力豊かな言葉たちは一瞬一瞬の美しさと儚さを映し出しており多くの読者から深い共感と支持を得ていたこの時期には多数の俳句集も発表されそのすべてには彼自身の日常生活や自然への愛情が溢れていたしかし一方では創作活動だけでは生計が立たず苦しい時期もあったようだ家族や友人との関係も影響し合い経済的困難によって心身ともに疲弊することもしばしばだったと思われるそれでもなお言葉は彼自身そのものとして生き延びるためには不可欠な存在となっていたおそらく清水基吉最大の功績は自身だけでなく周囲にも影響与えたそのユニークなスタイルだったと言えるだろう俳人として知られるようになった彼だがその作品には小説的要素も含まれており多層的な物語性が色濃く反映されているその結果単なる短詩とは異なる深みと広がり感で多様な読者層から賞賛され続けてきた年代には各地で行われる文学イベントにも頻繁に参加しその存在感とオーラによって聴衆との一体感を生み出していたしかしそれでも私生活では孤独との闘いの日も多かったと思う一部報道によればおそらく晩年には病気など健康上の問題にも悩まされたと言われているそれでもなお執筆活動だけは続けられこの世への思いや文化へのメッセージを書き留めようとしていたのであるそして年清水基吉という名の灯火は消えてしまったしかしその死によって全てが終わったわけではないむしろ今新しい世代へと引き継ぐべき遺産としてその詩や小説群は再評価されつつあるそれこそ清水氏本人ならば言葉こそ永遠という教訓となることでしょう実際清水基吉という人物について考える際その死後約年経った今でも日本文学界では新鮮さあふれる存在感がありますそして間違いなくその魅力的な作品群簡潔ながらも深淵な意味合いやエモーションこれこそ現代社会で求められる声なのかもしれませんまた最近ではなど新しい媒体へと展開することで更なる若者層へアプローチできるチャンスでもありますこの流れこそ皮肉ですが一方通行じゃない何か新しい形なのです結局このように見渡す限り人はいまだに清水基吉という名前から触発されそれぞれ解釈している様子ですそして今日まで残された作品達を見るにつけ文字は確かになんとかして人間同士繋げたり傷付けたりするものなのだと思わせます最後まで本質的には言葉が持つ力強さ自分自身のお話を書いていけますよね