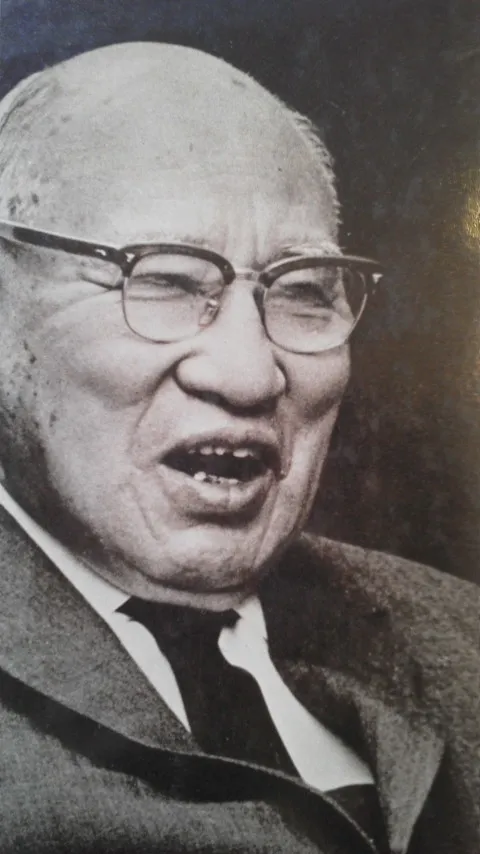

名前: 北川冬彦

生年月日: 1900年

職業: 詩人

死亡年: 1990年

年 北川冬彦詩人 年

北川冬彦の人生は世紀という激動の時代を背景に彼自身の言葉と感情によって彩られている年彼は日本の小さな村で誕生したがこの地は未来の詩人を育む土壌には程遠いものであった村の静けさと自然に囲まれた日が後に彼が生み出す作品群に深い影響を与えたことは間違いないしかしこの平穏な生活も長くは続かなかった北川が少年期を迎える頃日本全体が急速な近代化と西洋化の波に飲み込まれていたそれにもかかわらず彼は自身の内面世界へと旅することを選んだ歳で初めて詩を書き始めた時その言葉はまるで若木から芽吹いた新緑のように瑞しかったそして彼は自分だけの世界を創り出すため新しい言語と形式を模索し続けることになる大学入学後文学や哲学への興味がさらに深まり自身の詩作りへも大きな影響を与えたしかしその学び舎では同級生との交流や教授との議論よりも自ら内なる声との対話が重要だった皮肉なことにそれこそが後年彼自身が目指す真実の探求につながっていくのであるこの時期多くの詩人や思想家との出会いもありそれぞれから刺激を受けて成長していく姿勢には目を見張るものがあった卒業後しばらくしてから一部では天才と称されるようになった冬彦だがそれでも常に孤独感とは無縁ではなかったそれにもかかわらず多忙な日常生活や社会的期待にも関わらず詩を書く時間だけは欠かさず持ち続けたというおそらくその孤独こそが彼自身の日記帳として機能しそれによって多くの名作へと繋げていると言えるだろう年代日本は戦争へ向かう緊迫した状況下にあり多くの文人たちもまたその渦中へ巻き込まれてゆくしかし不思議なことに北川冬彦だけはその流れとは逆行するかのようだった反戦的な作品を書き続け人へのメッセージとして力強い詩句を書いたただ当時人にはそれを理解する余裕などなく逆風とも呼べる批判や非難にも晒されながらそれでもなお悲しみをテーマとして掲げ美を再認識する試みに挑んだ北川その表現力には驚嘆せざるを得ない死というテーマさえ織り交ぜつつ生きている喜びや希望について語り続けたその過程で数多くの記事執筆やエッセイ寄稿も行いつつ一方では短編小説にも挑戦したことで文学界でも注目され始めたしかし皮肉なことにその活動期間中日本国内外で起こった様な政治的出来事特に第二次世界大戦によって文化芸術全般への弾圧が強まり多くの記事執筆者達から足元がおぼつかない状況となってしまったこの混乱した社会情勢下でもなお北川冬彦はいっそう精力的に創作活動を行いつづけそれどころか次第に国民的詩人として名声まで勝ち取るようになった終戦後日本全土で復興活動が進む中おそらく北川自身も変わりゆく世相との葛藤を抱えていたと思われるそれにも関わらず新しい日本文学運動とも呼べる流れについて積極的参加し自身でも新しいスタイル主観性重視への模索へと突入してゆくだろうこの時期黒鷲など代表作発表されたことで更なる評価獲得しかし決して安住せず更なる自己探求の日となっていった年代になるころまで活動は続き多様化した詩スタイルや技法についてさらなる研究・探求心旺盛だったまた人材育成にも注力し次世代文士への指導・助言など積極的役割果たしていた姿勢を見るにつけとても熱心だったと言えそうまた文化財保護協会等多方面にも貢献したため社会的信用度も高まりましたね年冬彦氏歳という晩年最期の日まで執筆活動並び講演・読書会等盛んでしたしかしここでも皮肉さがありますね最終日は静寂でもこの静寂こそ彼自身志向していただろう無音沈黙更なる回想物語構築されたことでしょう私が消える瞬間自身存在意義究明できただろう今日でもその影響力絶大です一部ファンからはいまだ近代文学界最高峰と称されています死という抽象概念考察対象描写見る限り否応なく自然美織物となっていますこれほど幅広い視点持ちな人物ですがこの評価軸一貫性保ち示唆深さ実証されていますね先駆者と捉え方広域共有できています他者共鳴でき価値形成可能ですねその意味自体非常ユニークでしょう本当に素晴らしい存在でしたそして今なお私達の日常生活様式精神面含む思想など根底通じ引き継ぎ文化形成進展促進出来ますねだからこそ今尚新鮮感じます