生年月日: 1621年

没年月日: 1699年(元禄11年12月23日)

職業: 儒学者

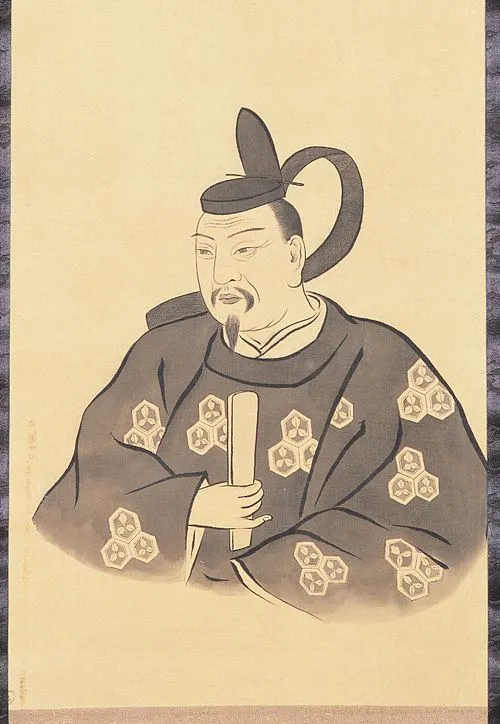

名前: 木下順庵

年元禄年月日 木下順庵儒学者 年

木下順庵の物語は江戸時代初期の日本における儒学の発展と深く結びついている彼は年長崎で生まれたがその人生は単なる出自を超えて知識と教えの灯火を広める旅であった若き日の彼は中国古典文学に魅了されその深淵な智慧を求めて多くの書物を手に取り多様な思想家たちから学んだことで知られているしかし彼が本格的に儒学に身を捧げる決断を下した際それには複雑な背景があった幼少期から周囲の人が求める道徳的価値観と自身の内なる疑念との間で揺れ動きながらも彼は次第に儒教への信念を固めていった特に家族や社会への貢献という理念が彼の心を捉えたのであるそれにもかかわらず当時の日本では新しい思想や教育方法が受け入れられるまでには時間がかかったため苦難の日も少なくなかったその後木下順庵は京都へ移り住むことになるこの都市は多くの文化人や思想家たちが集う場でもあり新しいアイデアとの出会いによって自身の思考もさらに磨かれていったしかしそれでもなお敵対的な意見や偏見から逃れることはできずおそらくこれこそが最も彼を成長させた要因だったと言えるだろう彼は反発する声にも耳を傾けながら自分自身の信念と向き合うこととなった順庵によって育まれた教えには仁と義という根本的な価値観が含まれていたそして皮肉なことにこのような教育理念こそが当時官僚制度にも影響を与えることとなり新しい世代へと受け継ぐ架け橋となった最終的には多くの弟子たちとともに幕府への仕官なども果たしその教えはいわば武士階級にも浸透していったのである年享保年木下順庵はその生涯を閉じるしかしながらその死後何世代もの間日本国内外で広まった儒学的思想や倫理観には色濃い影響力として残り続けているその後日本全体で教育制度改革へと繋がり西洋思想との融合という現象も引き起こされただろうそれゆえ木下順庵の名声はいまだ生き続け多くの現代人によって引用されるまでになっている今日では特定の日付として年月日この日に亡くなった事実だけではなくその教えや理念もまた再評価されているその遺産について議論する際人はいかなる方法でこの影響力ある人物から恩恵を受けているかについて考えることであろうそして何よりも皮肉なのはそれまで未開だった地域社会すら変革する一助となった点だこのように木下順庵という名声は時代・国境・文化すべて超えて連鎖し続けている