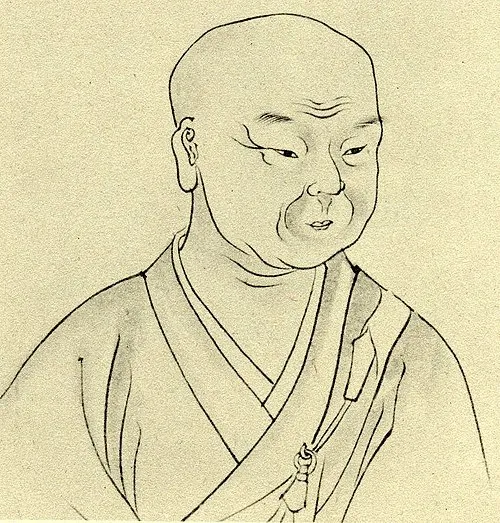

生誕年: 1640年

没年: 1701年(元禄14年1月25日)

職業: 国学者、僧侶

主な業績: 国学の発展に寄与

年元禄年月日 契沖国学者僧侶 年

契沖けいちくは元禄年月日日本の京都で生まれた彼は国学者としての名声を確立しさらに僧侶としても知られる存在となったしかしその生涯は単なる学問の追求に留まらず波乱に満ちた道を歩むことになる彼が若き日を過ごした年日本は戦国時代の余韻が残る時代だったこの混乱の中で契沖は仏教の教えに深く触れその思想に影響を受けて育った皮肉なことに彼が宗教的な探求を通じて得た知識と洞察が後の国学への道しるべとなったある歴史家は契沖こそ日本文学と思想における光明であると語っているその後彼は国学という新たな分野へと足を踏み入れる国学とは日本古来の伝統や文化を研究する学問であり多くの人が西洋文化に流れる中契沖は自らのルーツに目を向けたその結果古事記や日本書紀など日本古典文学への関心が高まり自身でも多くの著作を手掛けることになるしかしこの選択肢には様な反発も伴った伝統的な思想体系との対立や新しい考え方への抵抗感から多くの論争にも巻き込まれた彼が最も注目された功績と言えば詩経や論語に基づいた独自理論だろうこれら古典からインスパイアされた考え方はおそらく当時としては画期的だったと言えるすべての物事には意味がありそれぞれがつながり合っているという哲学的視点は人に深い感銘を与えただろうしかしそれにもかかわらず周囲から理解されない苦悩も抱えていたようだ晩年には僧侶として静かな生活を送りながら自身の研究成果を書き留め続けたその姿勢には多分少し孤独感さえ感じさせるものがあった筆と墨を持ちながらも人との交流や議論から遠ざかってしまうそんな矛盾した心情も見えてくるこのような複雑な内面こそ本当に優れた思想家として成長するためには欠かせない要素だったと思われる年月日生涯歳でこの世を去ったしかしその死後も契沖の影響力はいまだ色あせない一部では無名なる天才として崇められる一方で時代遅れとされる面もあったそれでもなお現代になってその価値観や理論について再評価されつつあるこのような再評価によって新しい世代によって契沖理念 発見され続けていると言えるだろう今日ではその著作物や業績を見る限りでは一人ひとりとの対話こそ大切だというメッセージとも受取れるまたその理念について詳しく分析すると不完全さや矛盾こそ人間味溢れる部分なのかもしれないすべてとは言わずとも一部でも理解してほしいと願っていたのであればおそらくそれだけで満足したことでしょう そして今生誕周年という節目にも関わらず多様性豊かな日本文化への貢献と影響力について語り継ぐ必要性がありますその思想はいまだ多くの場合で適用可能だからです私たちの日常生活にもそして現代社会でも生き続けています例えば現代社会では自分自身を振り返り本質的価値観について考えることこそ重要です時折我自身の日常生活に埋没し忘れてしまいそうになりますそれゆえ人がお互いにつながり合い自身及び他者との関連性について思索することそれこそ契沖から受け取るメッセージなのかもしれませんね このようにして歴史的人物・契沖は過去だけではなく今現在まで私達へ何か大切なもの言葉になり得ない絆気づきを提供していると言えるでしょう