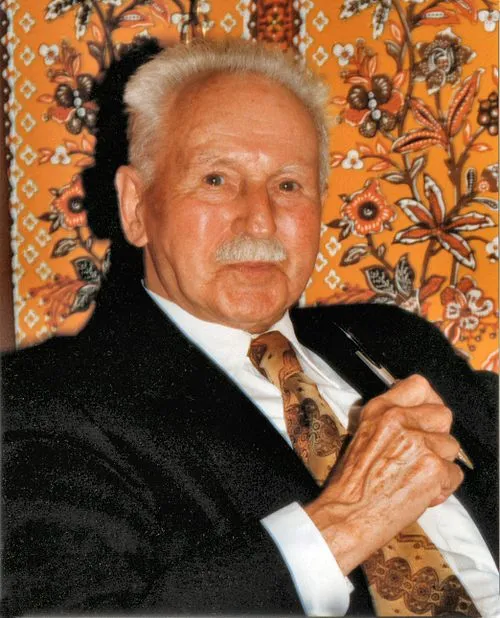

名前: 風早八十二

生年: 1899年

職業: 法学者

死亡年: 1989年

年 風早八十二法学者 年

風早八十二は年に日本の静岡県で生まれました彼の人生は法学と政治に深く関わるものでしたがその始まりは決して平坦ではありませんでした若い頃から法律の世界に興味を持っていた彼は当時の日本社会が抱えていたさまざまな矛盾や問題に敏感でありその解決策を模索することになりました

大学時代彼は教授たちから深い影響を受けながら自身の法律観を形成していきましたしかしそれにもかかわらず法学部での日は簡単ではなく多くの困難な課題に直面しました多様な意見が交錯する中で彼自身の信念を貫くことが求められたからです

彼のキャリアが本格的にスタートしたのは戦後日本における法整備が急務となった時期でした年日本は戦争によって荒廃し新しい制度や法律が必要とされていましたそのため風早八十二もその一員として新しい憲法や法律制度について積極的に議論し始めますこの時期多くの若手法律家たちとの出会いもありましたその中には後著名になる人物も多かったことでしょう

しかし彼が抱える理想と現実とのギャップは次第に大きくなっていきましたこの道を進むべきかそれとも別の道を選ぶべきかという思索の日周囲から期待される反面自分自身との葛藤もあったことでしょうその結果として政治的活動にも関与するようになり日本社会への影響力を高めていきます

年代初頭には自身による著作現代法論を出版し一躍注目を浴びましたこの書籍では日本社会における法律と倫理について鋭い洞察が示されており多くの読者から支持されましたそれでも果たしてこの世代が求めているものとは何なのだろうと常に考え続けていた風早八十二皮肉なことですがそれこそが彼自身へのプレッシャーとなっていたと言えます

年代になると日本全体で学生運動や市民運動が盛り上がりますしかしそれにも関わらずこの流れとは裏腹に風早八十二自身はいささか距離を置いていました自分のできることには限界があるという思いだったのでしょう一方でその姿勢こそ注目された理由でもありましたそれまでとは異なる新たなアプローチ伝統的な枠組みだけでは解決できない問題への挑戦これこそ風早八十二流だったと思われます

また年代には国際的にも活動範囲を広げます特定非営利法人(NPO)設立など新しい形態で社会貢献活動へ参加し始めたことで多様性と寛容性について議論する機会も増えて行ったと言われていますこの世界には多様性こそ重要なのだという主張ですしかしこの変化にも反発する声も少なくありませんでした

年その生涯最後の日すべてを達観した姿勢で歩んできた風早八十二ですが一方では近代日本史という大河の流れとも言える激動期とも向き合わざる得ませんでしたそしてついにはこの世との別れの日最終的には穏やかな老後として迎え入れられることになりますそこには数え切れない出会いや別れ人間関係がありますそれらすべてがお互いにつながり合う存在だったと思います

人間としてどんな道筋でも良かったでしょうしかしその選択肢によって自分とは何かという問い続けながら生涯旅路とも言える人生生活その過程こそ本当に価値あるものだと思われますそしてここまで来れば十分だという瞬間それぞれ誰しも訪れる瞬間でもあるでしょうねまた皮肉ですがその最後の日まで考え続けそれゆえ人へ与え続けた影響力今日でも多く語り継ぐ人によって評価されています

現在大正から昭和へと移り変わったあの日今なお多く残された遺産がありますそれぞれ時代背景によって異なる視点から見る必要がありますそしてそれだからこそ現代につながる形となっています一見無縁そう見える歴史的人物達だけど実際つながっています不思議ですね