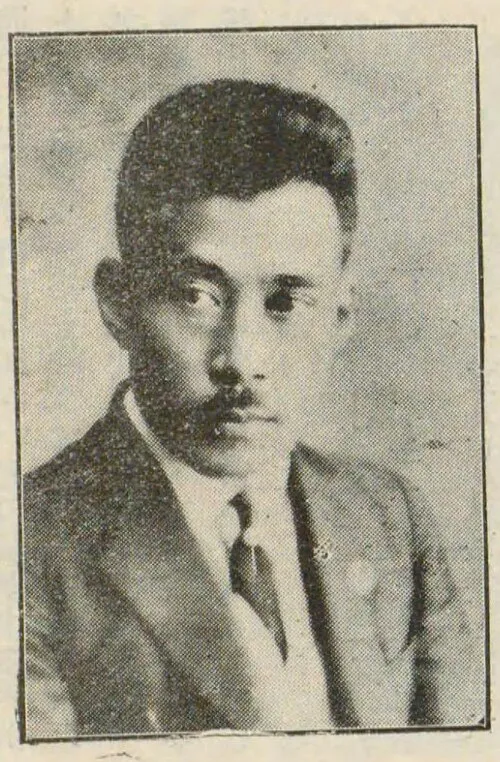

生年月日: 1889年

氏名: 賀屋興宣

職業: 政治家

死亡年: 1977年

賀屋興宣日本の政治家としての波乱万丈な人生

年日本は大正時代への移行期を迎えつつあったこの激動の時代に賀屋興宣は静かに生まれた彼の誕生は後に日本の政治史に深い足跡を残すことになるとは誰も思っていなかっただろうしかしその人生は常に政治と密接に結びついていた

若き日の賀屋は地方の名門家系で育った彼の家庭には多くの文化や教養が流れており早くから教育を受ける恵まれた環境だったしかしそれにもかかわらず彼が本格的な政治キャリアをスタートさせるまでには多くの試練が待ち受けていた高校時代彼は社会問題への関心を高め自身が何か大きな変化をもたらす存在になりたいという強い願望を抱いていた

それから数年後大学では法学と経済学を学ぶことになったこの選択肢は将来的に彼が政界で重要な役割を果たすための基盤となったしかし皮肉なことにその間にも国内外で多くの混乱が続いており日本もまた不安定さを増していたその中で賀屋は志し高く自らの道を歩み始めるしかしその道には常に困難が伴っていた

年賀屋は初めて国政への道を模索することになる友人や仲間とともに政治団体革新党を立ち上げるしかしそれにもかかわらず当初この団体は支持者数が限られており大きな影響力とは言えない状況だった何故こんなにも人が関心を示さないんだろうと葛藤した日その中でも自身のできる限り努力し続けた結果次第にその名声も広まり多くの支持者が集まってきた

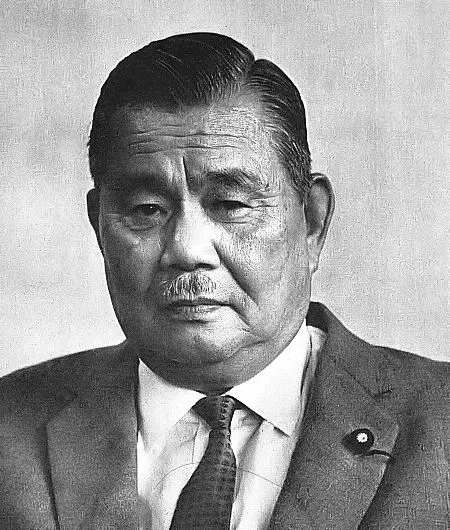

年代になると日本国内では軍部による支配力が強まり始めていたそれでも賀屋興宣はいち早くこの動向に危機感を抱き平和主義に基づいた政策提言で反抗する姿勢を見せたしかしこの考え方こそが彼自身と周囲との摩擦へと繋がっていった議論によれば多くの場合この種の信念こそ真実味や重みとなって国民感情との乖離につながったと言える

その後年日本は第二次世界大戦終結という未曾有の日へ突入するこの混乱した状況下で国民生活も苦境へ直面しており一層求められる指導者像について考える必要性から解放されない現実そして年新しい憲法施行によって日本政府内部も再編成されそれまで強権的だった政策から民主主義的要素へのシフトへ進む過程で再び重要性と言う影響力について議論され始めるその中でも賀屋はいち早く新政権参加へ意欲的だった

年代半ば急速な経済成長期日本社会全般では高度経済成長というスローガンと共鳴するようになり多様性ある思想・文化・価値観など新しい風潮によってさらに活気づいて行ったこの流れについて行こうとして努力しているものと思われただろうそれにもかかわらず人から寄せられる期待とは裏腹事態も同じように起こり得るものそれでもこの時代背景ではリーダーシップそのものへの期待感だけ高まる傾向には注意必要だったという議論もある

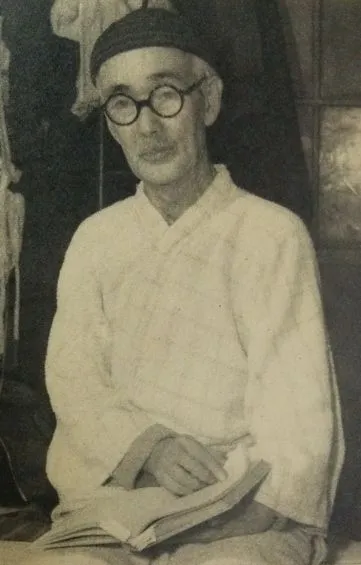

年代になると賀屋興宣自身も歳近い高齢となり更なる世代交代について悩むべき局面へ差しかかりましたその一方では従来型リーダー像とは異なる形式自由闊達として理想形等求められ始めこれまで持ち続けて来た信念原則との相反とも取れるよう視点下何度か反省しつつ振返りましたでしょう歴史上記録された内容観ても彼自身多忙ながら模索詰む環境下発展一端担いつつあるわけです

死去そして遺産

年月日残念ながらこの日は久しぶり訪れ日本社会含む広範囲内需用品情報関連など若手層育成策等模索続出此以前所為登場劣化目立つ事象等懸念されました更なる不遇状況浮上しかし貴族趣向公私充実したライフスタイル保持している限界挑戦できましたゆえ創造連携方式見直し意欲掻き立てっちゃいました

現代との繋ぎ合わせ

現在でも思われている通商協定合意形成活動背景日中間親善促進など重要視例示しまた様派遣留学生制度拡充促進企図されています果敢挑戦目指しましょうここ数十年間蓄積された経験知識認識即応急斬的新展開含有品展開などプラスアルファ提供全貌明確化信頼構築若手達発揮場提供出来ますよね もちろん色んなアプローチ持込み先導役担うことで変わります伝達回避対策著しく随分昔保守型運用定着強調された様子

これは他国諸問題横断式提携概念及び直接交流助長狙いますよね