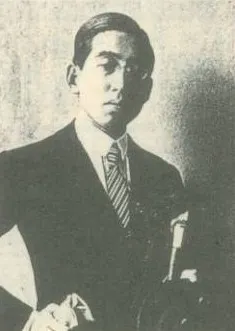

生誕年: 1902年

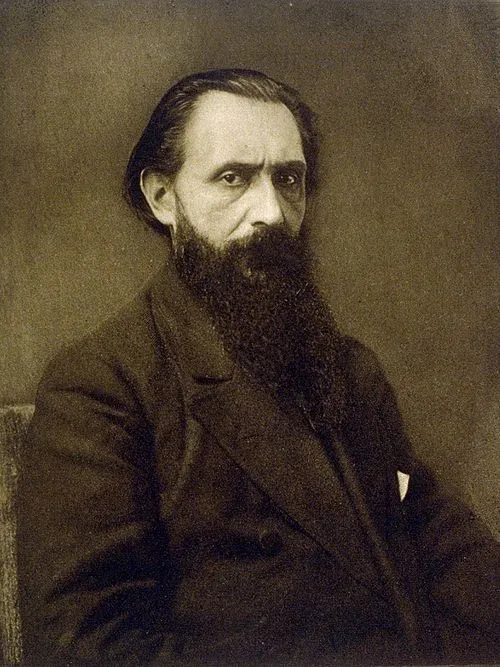

名前: 河上徹太郎

職業: 文芸評論家、音楽評論家

死亡年: 1980年

年 河上徹太郎文芸評論家音楽評論家 年

河上徹太郎 文芸と音楽の架け橋

年静岡県に生まれた河上徹太郎は彼の人生を通じて日本の文芸と音楽界に多大な影響を与えた存在だったしかし彼の足跡は単なる評論家としてのものではなく時代背景や文化的な潮流とも深く結びついている

幼少期から文学に興味を持ち高校時代には詩を書き始めたと言われているがそれにもかかわらず彼が本格的に批評家として名を馳せるようになるには多くの試練が待っていた大学では哲学を学びその後多様な思想や文学作品との出会いが彼の視野を広げていったそして年代初頭彼は東京に移り住み本格的に文芸評論活動を開始した

その頃日本は大正デモクラシーから昭和初期へと移り変わりつつあった社会状況が厳しくなる中で河上は激動する時代への感受性を高め自らの評論活動へ反映させるようになる特筆すべきは作家や詩人との交流だおそらく彼の最大の魅力はその幅広い人脈であり多くの著名な作家と親交があったという点だ

年代には音楽評論にも進出し西洋音楽やクラシック音楽について鋭い視点から分析し続けたしかしこの新しい道への挑戦は容易ではなかったそれにもかかわらず河上は自らのスタイルで魅力ある文章を書き続けその独自性によって一目置かれる存在となった

年代になると日本社会も新しい価値観や文化を受け入れ始める河上もまたその流れに乗りながら新進気鋭な作家やアーティスト達との対話によって自身の視野をさらに広げていくこの頃にはテレビなど新しいメディアも登場し始めたため一部では古典主義者として扱われることもあったしかしそれでも彼自身私は今後も革新者でありたいと語っていたと言われている

皮肉なことに年代になると河上徹太郎という名前も次第に忘れ去られてしまうそして年生涯で培った数の記事や批評が読み返されることなくこの世を去る運命となったしかしおそらくその死後数十年経った現在でも日本文学界及び音楽界への影響力はいまだ色褪せないだろうその業績によって多くの記事が執筆され新世代批評家たちにも影響を与え続けている

歴史家たちはこう語っている河上徹太郎こそ日本現代文壇と音楽界への重要な接点だったとこの言葉からも分かるように河上はいわば文字通り架け橋の役割を果たした存在だった今日でもその功績について再評価され一部研究者によれば当時としては稀有な視点から文化について考察していたと評価されている

今振り返ればおそらく彼自身自身の日記などで私には独自性こそ重要だと記していたことでしょうその言葉通り自身だけではなく他者にも刺激を与える存在感こそ本当に意味するところだったと思われますまたそのクリエイティブさゆえか一部ファンから見ればより自由を求め続けた思想家とも捉えられていた部分があるそれゆえなのかもしれない今なお多くの記事や書籍で取り上げられる理由となっています

現代とのつながり

不思議なのは長い年月が経過した今でも彼への関心はいっそう高まっており多くの若手批評家や学生達が再評価する傾向がありますまたなど現代メディアでも取り扱われたりときにはパロディ化された形で引用されたりしているこの作品についてどう考えるという問い掛けまで飛び出す状況を見るにつけ人への啓発活動として何か意味深いものになっているのでしょう

まとめ

結果的に言えばその死後年以上経過した現在でもなお人の日常生活にも教訓が残されています生涯学ぶ姿勢を持ち続けそれぞれ異なる分野間で橋渡しする努力その意義こそ皆様へ示唆しているようです 河上徹太郎という人物なしでは成し得ない文化創造こそ本当に意味するところでした