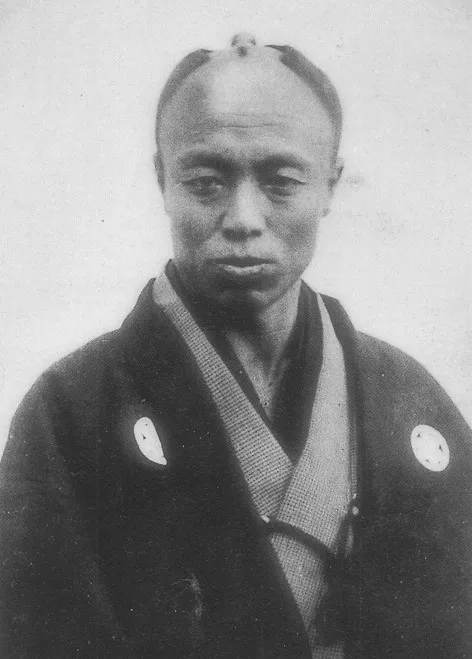

生年: 1827年(文政10年1月1日)

死年: 1868年

氏名: 河井継之助

役職: 長岡藩家老

学問: 陽明学者

年文政年月日 河井継之助長岡藩家老陽明学者 年

年の厳しい冬雪深い新潟県の長岡に一人の男が生まれたその名は河井継之助彼は長岡藩の家老として知られるようになる運命を背負っていたがその道は決して平坦ではなかった生まれ育った環境には時代を超えた知恵と学問があり特に陽明学が彼の思想形成に大きな影響を与えたしかしその才能を開花させる前に多くの試練と出会うことになる

若き日継之助は剣術や戦術だけでなく人間存在の意義についても深く考えるようになったそれにもかかわらず彼はその思索を行動へ移すことには躊躇したおそらく彼はこの国が抱える問題外圧や内乱への解決策を模索する中で自身の力量不足を感じていたからかもしれない

年代日本国内では幕末期へと突入しつつあったこの時期多くの藩士たちが薩摩藩や長州藩と共に西洋列強への対抗策を模索する中河井継之助もまた自らの信念に従い行動する機会を得るしかしそれにもかかわらず周囲からは反発されることも多かった彼が提唱した守旧派と開国派の対立構図において中立的な立場でいたためだ

年代初頭彼は実際的な政治参加へと転じていく年には戊辰戦争が勃発し新政府軍との激しい戦闘が続いたこの混沌とした状況下で河井継之助は家老として指導力を発揮し多くの若者たちを鼓舞していったしかしその行動には皮肉な側面もあった歴史家たちはこう語っている彼は最善と思われる選択肢を選んだもののそれによって多くの敵も生み出してしまった

そして年新政府軍との最後の日戦場では敵味方とも苦しみ合う姿が見受けられたそれでも河井継之助は自身の日記に書き留めている私達こそ未来への礎となりたいとしかしこの理想とは裏腹に自身の命運も終わりへと近づいていた結果として亡くなる直前まで奮闘したもののおそらくその瞬間こそ自身の理念実現には至っていなかっただろう

現在では河井継之助という名前は日本史上重要な人物として評価されているその死から年以上経過した今でも新潟県内では毎年恒例となる追悼祭典が催され多く的人によって尊敬され続けているまた自由や改革という言葉について考えさせる機会ともなるその名誉ある遺産はいまだ色褪せないのであるそしてその一方で大名家との関係性や当時盛んだった攘夷運動などを見るにつけ果たして本当に必要だった戦争だったのでしょうかという疑問も呼び起こされる

さらに興味深いことには今日まで残された数の日記や書簡から垣間見ることのできる人間的な側面だそれこそ母国愛ゆえに苦悩する姿勢や一兵士として仲間達と共感する時間などこれら全てがおそらく現代社会にも通じる部分なのかもしれないそう言えば孤独をテーマに歌われる作品群を見る度そのリズムにはどこか河井氏自身を見るようでもある