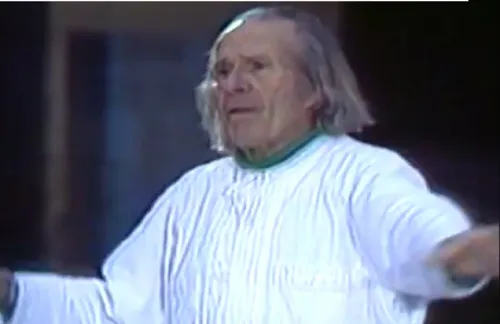

名前: 上柳克郎

職業: 法学者

生年: 1922年

没年: 2007年

年 上柳克郎法学者 年

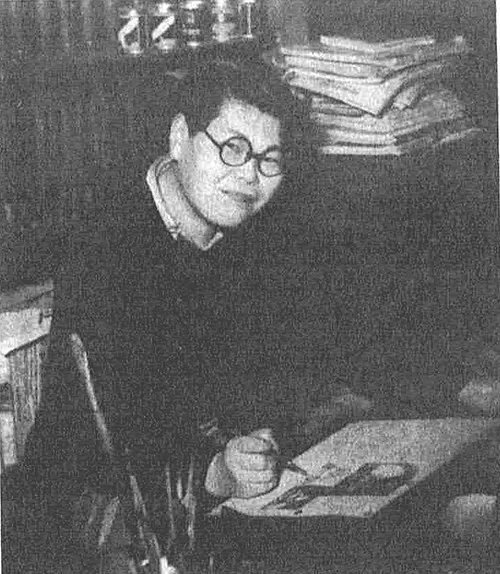

彼は年日本の小さな町で生まれた幼少期から知識を求める好奇心が旺盛でありいつも本に埋もれて過ごしていた学校の教室では彼の目は常に教師の話に集中しており特に法律と倫理について語られるときにはその興味が一層深まったしかし戦争の影が彼の青春を覆い隠した

第二次世界大戦中彼は青年として国家に奉仕することを余儀なくされた厳しい環境で育った彼は国と個人という二つの概念について考える機会を得るそれにもかかわらずこの経験は将来の学問への道を開くこととなる

戦後日本が復興する中で彼は法学部へ進む決意を固めた大学では教授たちとの出会いがありその教えによってますます法律への情熱が燃え上がったある日大講義室で行われた討論会では正義とは何かというテーマについて熱烈な議論が交わされたその時彼は自らの意見を述べ人と深く対話する喜びを感じたおそらくその瞬間こそが法学者としての道筋を示す転機だった

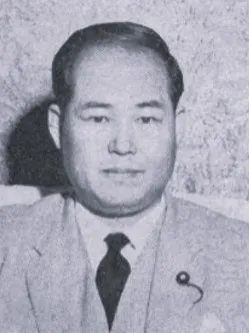

年代日本社会では急激な変化がおこっていたその渦中で上柳克郎は法学界に名を馳せ始めていた法とは単なるルールではなく人の日常生活そのものだと語り多くの学生や若手研究者に影響を与えていたしかしその発言には賛否もあった法理論家という肩書きだけでは不十分だという批判も存在したそれにもかかわらず彼は自身の信念からブレることなく研究活動に邁進した

年代になると新しい法律制度や国際的な問題への関心も高まり始めたこの流れに応じて上柳氏は国際法へ目を向け自身の視野を広げるため外国留学にも挑んだその体験から得られた知識や視点によって日本国内でも国際的視野から物事を見る重要性について訴えるようになっていくしかしそれによって古い価値観との対立も生じその後長い間議論され続けることとなった

年多くの場合枯れ木も山の賑わいと言われながら亡命する人や移民問題について語り合う場面でも上柳克郎氏は中心的存在だった公式な場でも非公式なディスカッションでもその姿勢にはブレが無かった彼自身人権とは普遍的な価値であるべきだと主張し続け一貫した姿勢で多様性と共生社会への理解促進につながるよう尽力してきた

歴史家達によればおそらく上柳克郎氏最大とも言える功績は日本型法治の基礎づくりだったと言えるそれだけではない実際には多数派文化だけでなくマイノリティー文化への配慮という新しい視点から問題提起することで社会全体へ問いかけてきたのであるしかしそれにもかかわらずこうした業績にもまだまだ道半ばとも言えただろう

皮肉なことに年になればあっという間に多様性や包摂性について再び議論されている現代社会それゆえ多くの場合その名声や功績より過去を見るだけになってしまう場合すらあったただし一部ファン達や学生達など直接指導受けている者達によれば真実こそ先人達から受け継ぐ必要不可欠なものなのだと言わんばかりだったまた同時期隠された権力という著作物まで発表されるそれには具体例として日本国内外問わず数多く挙げつつ現代日本社会へ警鐘鳴らすメッセージ含まれていたのである

そうこうしている内人から愛され続けていたこの偉大なる思想家・法学者年突然この世 を去った記者会見でも今後私達何度思考回路違う試み行う事になるでしょうそう叫びながら沈黙突入したのであろうそして今年現在恐ろしいほど早足速さなお一層必要不可欠存在感残し続けエコー響いているようなのである同時期全国規模イベント当たり前とも思える風潮見逃すこと無かった若者世代反映加味出来ない短絡的判断繰り返さぬ為誓いつつダイアログ開かなればならぬ理由多提示出来ればと思いつつ