.webp)

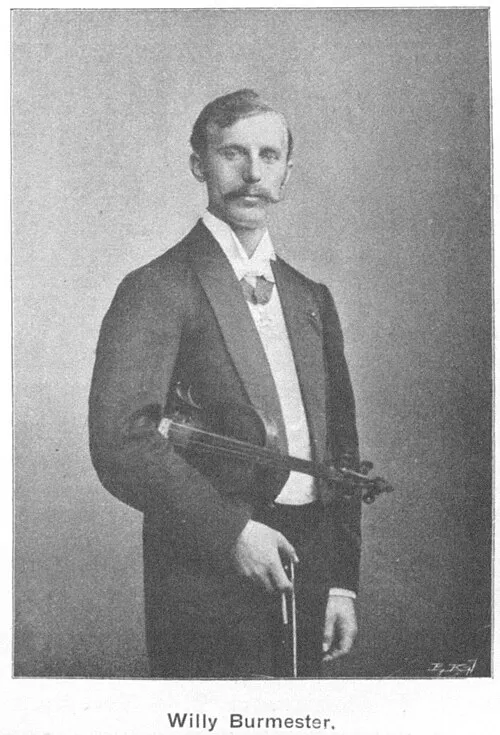

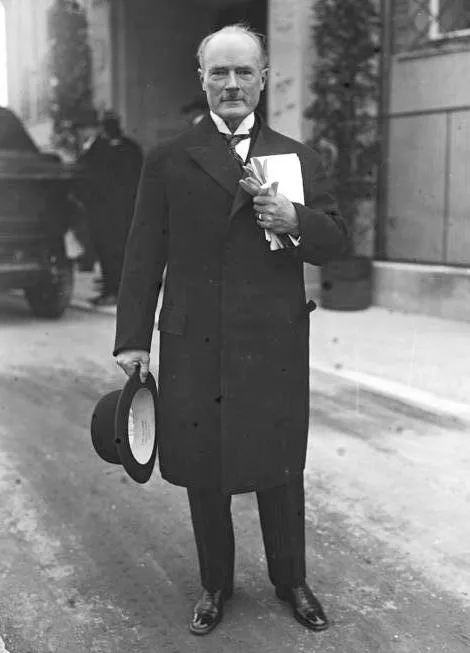

名前: 桂三木助(3代目)

職業: 落語家

生年: 1902年

没年: 1961年

年 桂三木助 (3代目)落語家 年

桂三木助彼の名前を耳にするたび多くの人が日本の伝統的な笑い落語を思い浮かべることでしょうしかしその人生は単なる舞台でのパフォーマンスに留まらず数の困難や挑戦に満ちていました年彼は日本の文化と歴史が交差する東京で生まれました父親は落語家という家系でありその影響を受けて育った三木助は幼少期からその才能を磨いていったようです若き日の三木助は小さな劇場で初めて観客の前に立つ機会を得ましたその瞬間おそらく彼の心には大きな夢が芽生えたことでしょう笑いを通じて人とつながりたいという思いが強くなっていったしかしこの道は決して平坦ではありませんでした彼自身も多くの挫折や試練に直面しました修行時代には厳しい師匠からしごかれ自らのスタイルを確立するために多くの日を費やしたと言いますそして年ついに桂三木助として舞台デビューこの瞬間多くの期待と興奮が彼を包み込みましたしかしそれにもかかわらず新しいスタイルへの挑戦は容易ではありませんでした古典的な落語ファンたちから新しすぎると批判されたこともありその葛藤から苦悩する姿が目に浮かびますそれでも彼は屈しませんでした持ち前のユーモアセンスと独自性で観客との距離感を縮め新しい風潮として次第に受け入れられていきます皮肉なことにこの成功こそがさらなる試練へと導いてしまったようです新しい笑いという言葉には様な解釈が存在し一部ではそれが本物ではないとされることもありましたそれにもかかわらず三木助は自信を持って自身のスタイルを貫いたことで多くの支持者も獲得していたようですその結果日本各地で講演活動やテレビ出演など活躍しましたこのような活動によって落語という伝統芸能への関心も再燃し多くの後進たちへ道筋を示したと言われています議論となる点ですがおそらく彼最大の功績とは人の日常生活へ笑いという要素を組み込んだことではないでしょうか ただ単なるエンターテインメントではなく日常生活そのものに焦点を当てその中で発見できるユーモアについて深堀りしましたその結果多くのお客さんとの絆も強まり世代間交流も促進されたと言われていますしかしながら一方で時代背景とも密接に結びついていたのでしょう高度経済成長期日本社会全体が急速に変化している中で人はより身近なテーマについて求める傾向があったとも考えられます生活家庭人間関係など身近なテーマへのアプローチこそが現代社会との共鳴につながりそれによってより広範囲なお客さん層へアクセスできた要因だったのでしょう残念ながらこの偉大なる落語家・桂三木助は年になって天国へ旅立ちますそして死後年以上経過した今でもその遺産や教えはいまだ色あせず多くのお弟子さん達によって受け継がれ続けていますまたシンプルなのになぜか心温まるそんな特質ゆえ大衆文化として今でも愛され続けている姿勢には驚きを隠せません今日でも日本全国各地で開かれる落語会には多様性がありますそして現代風味あふれる演目だけではなく古典という形態にも重きを置いており新旧入り混じった魅力的なしょうぶ勝負が繰り広げられている姿を見ることできます一方その頃水面下では桂三木助の名声まで影響力ある存在として残り続けそれだけでも落語界全体への影響力となっています興味深いことですが今私たちは上でも一種独特な形態例えば短編動画によって笑う楽しみ方にも変化がありますそしてこの流れこそ正しく彼桂三木助が目指したもの日常生活内の日常的ジョークとも言えるでしょうそれだからこそ自分自身が何者なのか 問題提起され続けています 新しい世代たちはこの問い掛けすべき何度あるのでしょう 歴史学者たちはこう説いています真実とは相対的であるため一世代前また次世代以降まで融合させ続ければ良好効果あるので見逃せません 三木助氏自身大衆文化のみならず高尚文学作品など数多引き合う考察内容まで網羅していた背景こそ重要視され続けますそう考えると若干皮肉ですがもし生存していたならどんな形態創造した可能性だったろう結局最後まで見届けたい気持ちさえ抱える事実不完全ゆえ美しい表現様式とも言える落語というジャンル深化理解する方法論ひねります 桂三木助さんよ やっぱりあなたほど魅了できる人物他誰なのだろう

.webp)