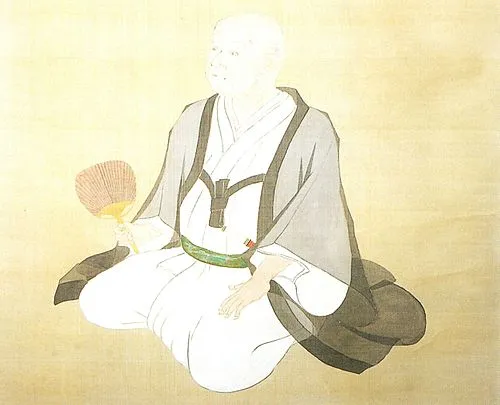

生年月日: 1728年9月9日

名前: 加藤泰衑

地位: 大洲藩主

没年: 1784年

年享保年月日 加藤泰衑大洲藩主 年

年の秋豊かな自然に囲まれた愛媛県大洲の地に一人の男が生まれたその名は加藤泰衑彼は大洲藩の藩主として名を馳せることになるが彼の人生はただの特権階級ではなかった幼少期からその鋭い知恵と人間観察力は周囲を驚かせていたと言われているしかしこの才能もまた時に厄介な状況を引き起こす原因ともなった

泰衑が若き日を送る中で彼は厳しい家訓や武士道精神に育まれていったそれにもかかわらず彼には他者との絆や協調性を重んじる姿勢があったこの時期彼は特定の武士や庶民と交流しながら自身の政治的視野を広げていくそれこそ後に藩主として必要不可欠な資質となってゆくのである

そして年歳で正式に家督を継ぐこととなり大洲藩主としてその運命が大きく変わる周囲から期待される一方で多くの責任も背負うことになった皮肉なことにこの若さゆえの重圧は彼自身へのプレッシャーとなり自分自身との葛藤の日が始まる

加藤泰衑という人物について語る際その政策や施策も重要だ例えば倹約令を発布し藩内の財政再建を試みたしかしそれにもかかわらずこの政策は庶民から反発を招いたと言われている多くの場合人が求めるものと指導者側の意図には隔たりが存在するこの現象は現代でも変わらないだろう

さらに年代になると外国との接触や文化交流についても興味深い取り組みが見受けられるようになるオランダ商館との交易によって新しい技術や知識への関心が高まりそれによって江戸時代後期へ向けた準備ともなるしかしこの進取的姿勢には同時にリスクも伴った多様化する価値観への反発など多数派から孤立する危険性もあったためだ

加藤泰衑自身おそらくその内心では新しい潮流に戸惑いながらも前進していたと考えざるを得ないそして年ついには公事方御定書という法典編纂にも携わりその影響力はいよいよ増してゆくこの法典編纂によって法律体系として整備された内容は後世まで続く日本法制史上重要な意味合いを持つものとなったしかし一方でその運用過程で予想外の混乱もうまれたと言われている

年代半ば多忙な生活と決断疲れからか体調不良となりそれでもなお仕事熱心だった彼しかし年生まれのお相手妻との関係も悪化したとの記録もありこの点について議論する余地はいくらでもある幸福と成功が必ずしも一致するとは限らないこれは普遍的真理だろうか特別な地位にある者だけではなく多くの日常生活でも感じさせられることなのだ

年日本中全体へ様な影響がおよぶ出来事アメリカ独立戦争など世界情勢にも目配りしながら日懸命だった加藤泰衑だったしかし皮肉にもその努力とは裏腹に最終的には長逝へ導かれてしまう何故もっと早く改革できぬものかと自問自答した瞬間すべてを書物へ残したかったという思念すら漂わせながら亡くなる

今日大洲市内では彼によって実施された様な政策や施策への評価及び賛否両論交錯しているその生涯から学ぶべき教訓現代社会でも通じ合う部分とは何なのか寡黙で誠実であれば良かったのでしょうかそれとも逆境さえ楽しむようになれば人それぞれ何処まで行けただろう確かなことはいえる歴史上偉大なる人物像ほど簡単ではなく人間臭さ満載なのだから