.webp)

生年月日: 1837年(天保8年3月1日)

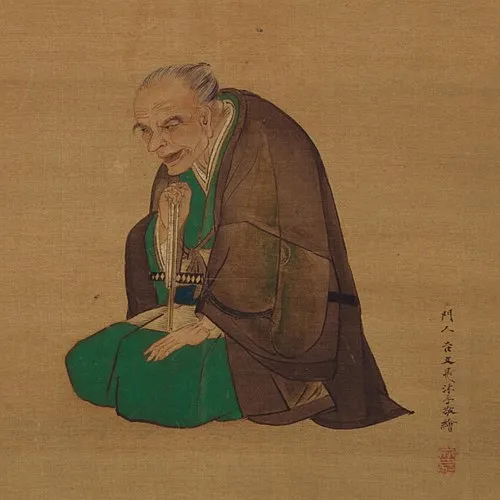

名前: 片岡仁左衛門 (7代目)

職業: 歌舞伎役者

誕生年: 1755年

年天保年月日 片岡仁左衛門 (7代目)歌舞伎役者 年

片岡仁左衛門七代目の人生は歌舞伎の歴史の中で重要なページを刻んでいる彼の誕生は年天保年月日この日彼は江戸で生まれたがその運命には多くの波乱が待っていた幼少期から歌舞伎に触れ合い両親も役者という背景もあり彼は自然とその道に引き寄せられることになったしかしそれにもかかわらず初めて舞台に立った時の緊張感や期待感は今でも忘れられないと言われている若き日の仁左衛門は多くの先輩たちから厳しい指導を受けた特に師匠との関係は厳しくおそらく彼の成長を促すためだったしかしその経験が後大きな武器となることを知っていた者はいなかっただろう早熟だった彼だが芸術家としての道を選ぶことで家族や友人との関係も変化し始めた時が経つにつれて仁左衛門は数の役柄をこなしその中で多くのファンを獲得していった特筆すべきは忠臣蔵の大石内蔵助役この役柄への挑戦によって多くの人にその才能を知らしめることとなり一躍スターへと成長したしかしこの成功にも裏には苦労があったという激しい競争や自己表現への葛藤それでも彼は前へ進むしかなかった歌舞伎界ではさまざまな流派やスタイルが存在するためそれぞれ独自性を持つ必要があるしかし皮肉なことに新しい流派やスタイルが出現する度に古参勢力との対立も避けられないものだったその中で仁左衛門自身も伝統と革新との間で揺れ動いていたと言われているこれまで通りで良いと思う一方新しい挑戦への欲求これこそが彼自身の日常だったまたこの時代背景として日本全体では西洋文化との接触が徐に進み始めておりそれによって伝統芸能への影響も見逃せない部分だった一部では歌舞伎と西洋文化の融合について語る者も現れるようになったそして仁左衛門もそれについて考えざる得なくなる しかしこのような状況下でも歌舞伎という日本文化への愛情だけは決して薄れることなくそれどころか強固になっていったとも考えられている歌舞伎界では後輩たちへの指導にも熱心だったという話だその姿勢から多くの弟子たちによって仁左衛門流とも言える新たな解釈や演技スタイルなど開発され一部ファンから天才と称賛される一方で過去ばかり見ていると批判される場面もしばしばあったそれでも皮肉にも批判的意見さえも興味深く受け止め自身さらに進化するために糧としたとも言われている悲劇的なのはその輝かしいキャリアとは裏腹に健康状態には問題抱えていたようだ高齢になるにつれて体力的にも厳しくなる毎日多忙なスケジュールによるストレスや身体的疲労こうした要因がおそらく彼自身のみならず周囲にも影響した結果大きな公演前には度休養せざる得ない事態になるそれでもなお最後まで演じ切りたいという強い意志だけは揺らぐことなく燃えていたと言われているそして年明治年月日この日は無情にも仁左衛門最期の日となったその死去について多くの記事や回想録など残されたそれぞれ異なる観点から描写されたその姿確かな業績だけではなく人間として深みある人物像まで浮かび上がって来たまたお葬式には数多くのファン・仲間・弟子達など訪れる光景 これは本当に感慨深い瞬間となった現在なお片岡仁左衛門七代目の名声はいまだ色褪せず多様化した今どきだからこそ逆に懐かしむファン層すら存在するあんな素晴らしいパフォーマンスそんな声耳元近づいて感じながら歴史的偉業はいまだ日本文化共鳴させ続けているそして今日まで残された作品群それぞれ異なる解釈ながら愛され続け新世代へバトンタッチされ 仁左衛門のおかげで学ぶべき事柄はいくらでもある困難だからこそ磨きを掛ければいいこの教訓こそ今私達現代人へ向けても持つべきメッセージなのかもしれません