.webp)

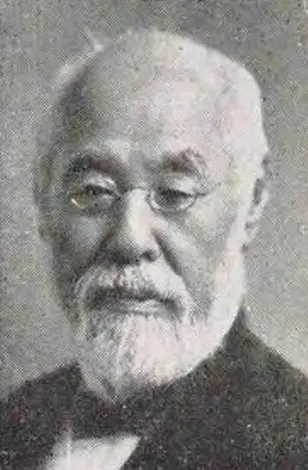

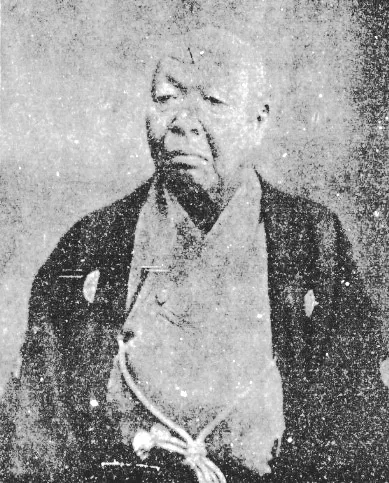

名前: 片岡仁左衛門 (12代目)

生年: 1882年

没年: 1946年

職業: 歌舞伎役者

片岡仁左衛門代目 歌舞伎の生きる伝説

片岡仁左衛門年に生まれたこの男は歌舞伎界の巨星として日本の文化を象徴する存在となった彼の運命は若き日から非凡な才能に満ちていたがそれでもその道は決して平坦ではなかった子供の頃家族が歌舞伎役者という環境で育った彼は早くも舞台への愛情を抱いていた

しかしその愛情が花開くまでには多くの試練が待ち受けていた青年時代彼は様な役柄に挑戦しその中で自らのスタイルを模索したそしてある日仁左衛門という名を冠する機会を得たとき彼は運命が変わる瞬間だと感じたこの名はただの名前ではなく日本舞台芸術界における重みある存在として認識されることになるこれこそが彼自身への大いなる挑戦でありながらも大きな期待でもあった

年その名声は広まり続けていたしかし皮肉なことに長い間続いていた世界的な経済危機や第二次世界大戦によって多くの伝統芸能が衰退していく中で歌舞伎も影響を受けざるを得なかったそれにもかかわらず仁左衛門は決して諦めず自身と向き合い続けた年新しい時代への足音が聞こえ始めたその頃日本全国では復興への意志が芽生え始めていた

復活する歌舞伎

その背景には社会全体の暗雲から抜け出したいという切実な思いと共に新しい表現への渇望があった仁左衛門もまたこの新しい風潮に乗り自身の演技スタイルを進化させていくことになるそれまでの古典的アプローチから一歩前進し現代的感性との融合へと挑戦して行ったのである

例えば忠臣蔵など古典作品だけでなく自ら脚本や演出にも関与し新作上演にも力を入れるようになったおそらくこの姿勢こそが後世に語り継がれる理由だったのでしょうこのように個人や文化全体との結びつきを強化することで人は再び劇場へ足を運ぶようになりその結果として復活を果たしたと言えるだろう

伝説となる道程

しかしそれでも苦難の日には変わりない一方で支持者たちから敬意を表されながらも一部には旧態依然とした批判も存在していたそのため仁左衛門自身おそらく心中では葛藤していただろう伝統と革新の狭間で揺れ動いている自分こうした内面的葛藤なしには本当の意味で魅力的な作品創造など不可能だからだ

人間味溢れる役柄

このような状況下でも特筆すべきなのは彼によって演じられたキャラクター達だ弁慶や義経と言った歴史的人物だけではなく人間臭さ溢れる庶民や小悪党まで幅広い範囲をカバーし多面的かつ豊かな表現力で観客を魅了したしかしそれにもかかわらず時折見せる寂しげな笑顔それこそ彼自身の内面世界とも呼応しているかもしれない

晩年と遺産

年代半ばになるころ西洋文化との交流増加やメディア環境も相まって歌舞伎人気はいまだ衰えずその一翼として仁左衛門氏も登場し続けたしかし年月には勝てぬもの年月日に歳という若さでこの世から去ってしまうその瞬間多くの日刊新聞の記事見出しにも悲報と題された通り多方面より深い哀悼のお言葉が寄せられたしかし記者会見等でも明確だった通り片岡仁左衛門という名声そして遺産はいまだ健在だ

死後年以上経過した今でも多く人によって語り継がれている

まとめ

一方的固定観念とは裏腹に日本国内外問わず今日尚影響力ある存在感それぞれ異なる解釈・価値観について議論されているという点について考えてみればこの男なしには現代日本文化理解など想像できないとも言えるその意味では役者とは単なる職業以上未来永劫光輝いてゆくだろう

皮肉なのか現在まで残された映像資料など私達の日常生活とも密接につながっている