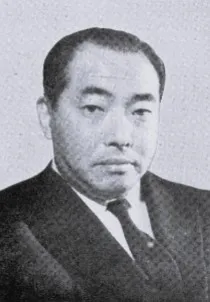

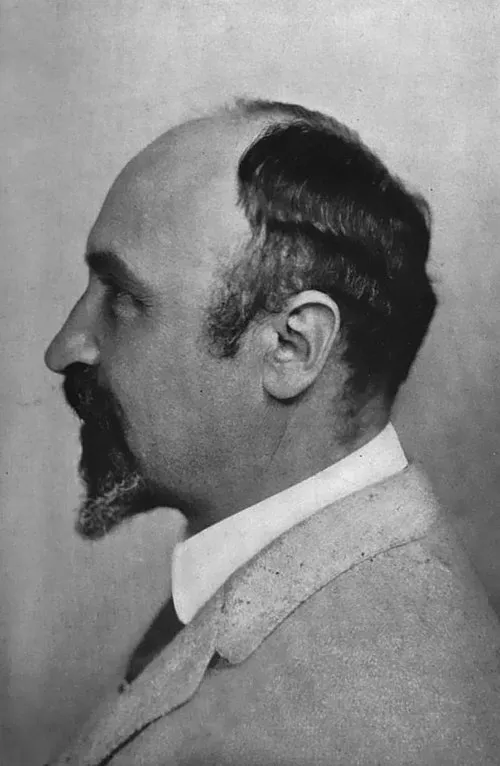

名前: ジョセフ・W・バー

役職: 第59代アメリカ合衆国財務長官

生年月日: 1918年

任期: 1996年

年 ジョセフ・・バー第代アメリカ合衆国財務長官 年

年アメリカの政治の舞台で新たな幕開けを迎える中ジョセフ・・バーという名が浮上した彼は年に生まれ長い人生を通じて経済と財政の領域で数の重要な役割を果たしてきた若かりし頃彼は大学で経済学を学びその知識を基にキャリアをスタートさせたしかしこの道のりは決して平坦ではなかった様な困難や挫折が彼を待ち受けていた

第二次世界大戦後ジョセフは急成長するアメリカ経済の中でその才能が注目され始めるそれにもかかわらず彼はただ一人の若者として多くの競争相手と戦わなければならなかったおそらく当時彼が最も求めていたものは安定した職業だったそのためには努力と献身が不可欠だった

年代初頭バー氏は財務省に入省しその後急速に出世していったこの間多くの困難な問題に直面しながらも彼は冷静さを保ち続けたそして年代には副財務長官として国際的な金融政策に関与することになるしかしそれにもかかわらず多くの人から疑問視されたこともあったその理由は何かそれはおそらく政府内で特権的地位にある者だけが知っている情報や判断基準についてだった

年それまで積み上げてきた経験と信頼性から第代アメリカ合衆国財務長官への任命が決定されるこの瞬間こそが彼自身にとって最大の栄光とも言えるだろうしかしこの役職には同時に重圧も伴った特にこの時期アメリカ経済はいくつもの挑戦を抱えていたからだ皮肉にも新しい技術革新やグローバル化によって市場環境が大きく変わりつつあった

就任早バー氏は急速に進化する技術への対応策や国家予算について議論し始めるそれでも多くの場合古い政策や考え方との闘争になったしかしこのような変革にはリスクも伴うため一部から反発されることもあった議論の余地はあるが多くの場合その反発こそが革新的政策への動機となったと言える

またバー氏による改革案には賛否両論あり一部では大胆すぎると批判されることもしばしばだったそれにもかかわらず一歩引いて見ることで理解できる側面もある例えば高度成長期以降多様性を求める意見など市場全体へ影響を与える改革が必須だという声だこの背景には世界各国との競争激化という現実も存在していた

さらに厳しい状況下で行われた金融システム改革について思い返す必要がありますこの取り組み自体一見すると成功したようにも思えますしかし果たしてそれだけでしょうか不景気への対策として行われた政策変更後市場への影響など検証する材料はいくらでも存在したそして皮肉にもその結果として一時的ではあれ国民生活へ影響を及ぼす事態になってしまうこともしばしばでした

年以降多国籍企業や外資系企業との関係構築へ力点がおかれるようになりましたこの試みこそ日本など他国との外交・貿易関係強化につながりますそれゆえ大局観と言う意味では非常に評価されています一方で国内向け施策とのバランス調整には苦慮しました

結局ジョセフ・・バー氏は年までその座につき続けましたその間自身の日常業務のみならず将来展望まで幅広い視野で捉えていたことでしょう安全保障と自由市場という二つの要素これら二つについて強調した記憶がありますとも言われています

しかし時間と共に新しい世代によって浮上する考え方へどう寄り添うべきなのかこの問いこそ私たち現代人自身にも共通しますねそして今日でもリーダーシップとは何なのか再考するヒントとなります当時から現在まで引き継ぐべき教訓それ自体どれほど価値あるのでしょうかこれは永遠なる課題です