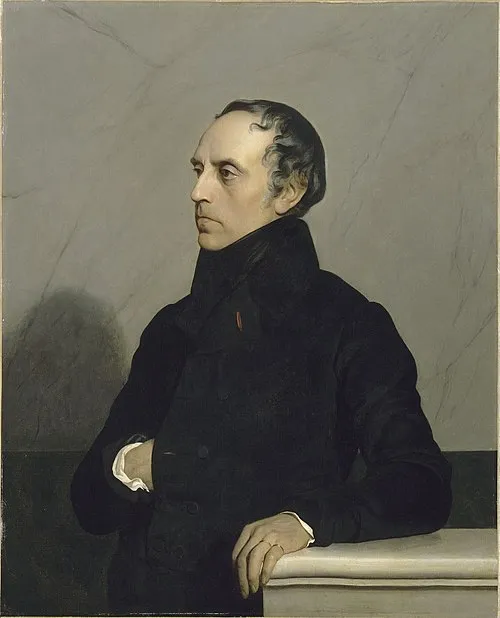

生年: 1814年

名前: ジャン=フランソワ・ミレー

職業: 画家

没年: 1875年

年 ジャンフランソワ・ミレー画家 年

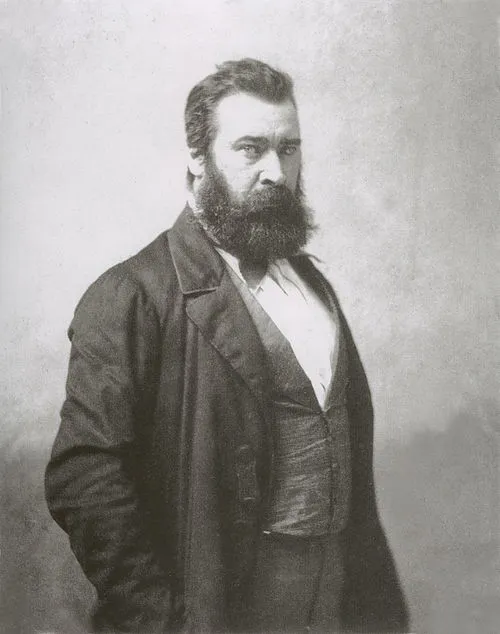

年フランスの農村に生まれたジャンフランソワ・ミレーは後に印象派の先駆者として名を馳せることになる画家だった彼の幼少期は田舎の風景や農民たちとの生活に深く影響を受けておりこの経験が後の作品にも色濃く反映されているミレーは子供時代から農業とその厳しさを身近に感じその情熱をアートで表現する道を選んだしかしその道のりは決して平坦ではなかった

青年期にはパリへと移り住みそこで多くの芸術家や思想家と出会ったその中でも特に目立っていたのがバルビゾン派と呼ばれるグループであるこの仲間たちは自然主義的なスタイルを追求しておりリアリズムという新しい潮流が芽生えていたそのため彼らとの交流はミレーに大きな刺激となったしかしそれにもかかわらず自身のスタイルやテーマについて模索する日が続いていった

年代半ば彼はようやく農民をテーマとした作品群を発表し始めた特に晩餐や種まきなどはその強烈なメッセージ性とリアリズムによって多くの観衆から注目されることとなったおそらく彼がこのテーマを選んだ理由には自身が育った環境への愛着だけでなく当時の社会問題への関心もあったからだろう

皮肉なことにそれまで無視されていた労働者階級の日常生活が一躍美術界で注目される存在となるその背景には産業革命による社会構造の変化があり人の日常生活には新しい価値観が求められるようになっていたしかしそれでもなおミレーは一部から批判された絵画とは美しさのみならず高貴さも表現すべきだという意見もあったためだ

しかしながらミレー自身はその批判に屈することなく人間と自然の関係性について真剣に取り組み続けたそして年代になると新たな境地へと進化し始める収穫洗濯など人の日常生活そのものを描写した作品群はいずれも深い感動を呼び起こした議論の余地はあるかもしれないがこの時期こそ彼自身が本当に伝えたいメッセージだったと言えるだろう

年生涯最後となる展覧会では多数の新作が紹介されたその中でも特筆すべきなのは落穂拾いという作品であるこの絵には一人また一人と落ち穂を拾う女性たちがおり一見すると平凡な光景ではあるしかしその背後には貧困や労働への尊厳という深刻なテーマがありますそれにもかかわらず美術館で最初に展示された際多くのお客さんから賞賛されたという話も残っている

そしてこの作品こそ現在でも多く人によって語り継がれているそれゆえ今日まで続いている意義について考える必要があります果たして彼自身も理解していたかどうか分からない ミレー亡き今でもその芸術性やメッセージ性はいまだ色褪せていないのである

フランス国内外問わず多大なる影響力を持つこととなったジャンフランソワ・ミレー彼死去以降約年経つ現在でも美術界及び文化的シーンでその名声はいまだ健在であると言えるただ単なる静止画として存在するだけではなく人との対話によって生き続けているアートそれぞれ観客ごとの解釈によって様形態へ進化できる可能性秘めていますそして今なお世界各地で展示され新しい世代へ受け継ぎ続けていることでしょう