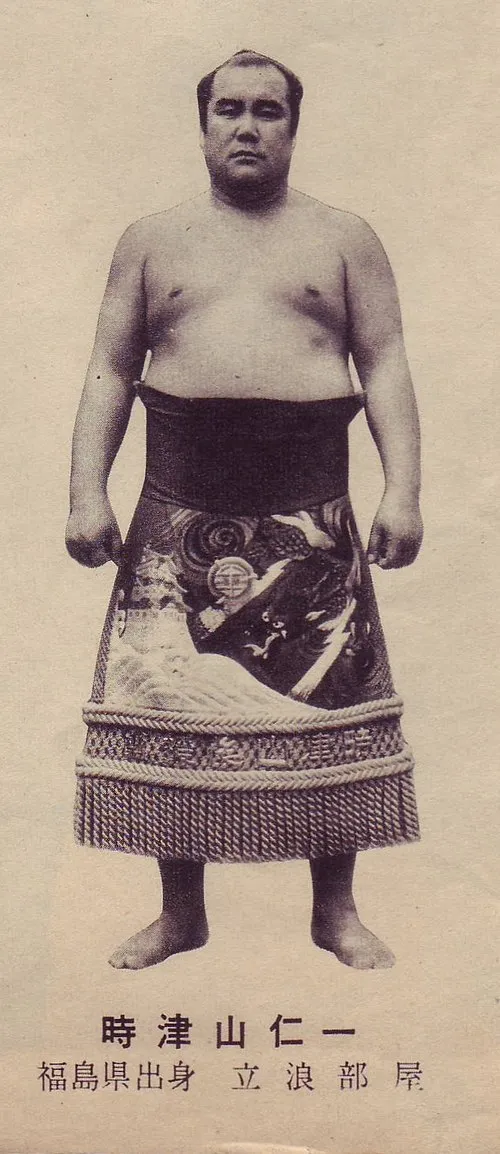

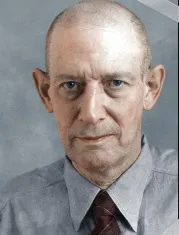

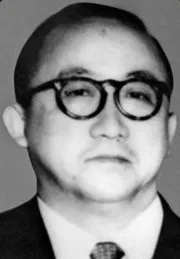

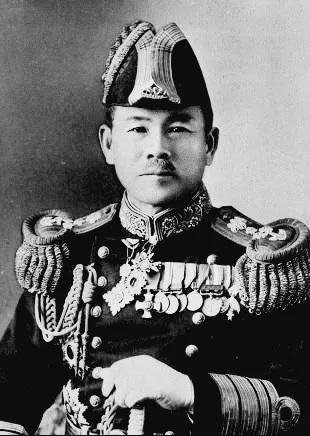

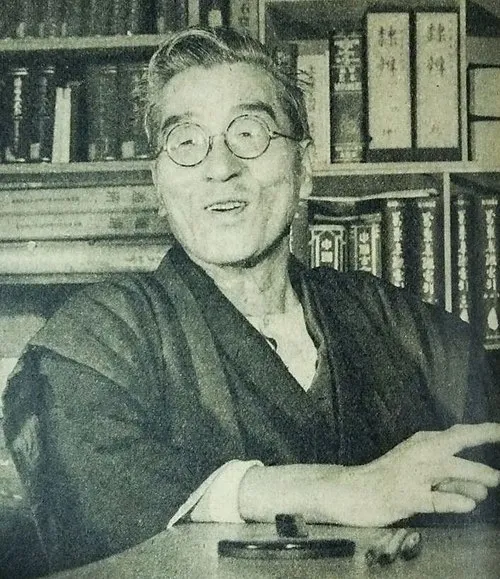

生年月日: 1913年

没年: 1969年

職業: 俳人

出身地: 日本

年 石田波郷俳人 年

石田波郷俳句で描かれた心の風景

年群馬県の小さな町で彼は生まれたおそらくその町の豊かな自然が後の彼の作品に大きな影響を与えたに違いないしかし幼少期は穏やかではなかった父親が早くに亡くなると家庭は貧困に苦しむことになる経済的な困難を抱えながらも彼は自然と文学への強い興味を持ち続けたそしてその感受性がやがて彼を有名な俳人へと導いていくことになる

大学では国文学を専攻したがその道は決して平坦ではなかったそれにもかかわらず詩や俳句への情熱は冷めることなく続いた特に昭和初期の不安定な社会情勢が彼の内面的葛藤を深めその表現として俳句という形が現れるようになったのである

年大正・昭和初期の激動する時代背景から逃れるようにして東京へ上京したこの新しい環境で彼は多くの文学者たちとの交流を深めることとなりそれによって自身の作品スタイルも洗練されていったそして年代にはホトトギス誌に作品を発表するようになり一躍その名を広める

しかしこの成功には影もあったそれまでとは異なる視点から見ると戦争という時代背景もまた多くの人に影響を与えていたのである皮肉にも人の日常生活への関心が薄れる中でこそ石田波郷は日常的な風景や身近な出来事からインスピレーションを受けることになる特に身近な人との別れや悲しみから生まれた作品には多くの共感が寄せられた

詩作への旅路

年日本が戦後復興へ向かう中で新しい視点で自然と向き合う姿勢を身につけていったおそらくこの時期人の日常生活そのものが大きく変わり始めていたそのため自身の日常生活にも目覚める必要性感じ始めていたしかしそれにもかかわらずその葛藤こそ彼自身の詩作りへ繋がっていったと言えるだろう

自我との対話

年代になると更なる成長著しくなるしかし同時に新しい時代への適応について悩みも増えていったこの頃私は何を書こうとしているんだろうという自己問答の日だったと言われているそれでも美しい自然や人間関係から生まれる感情について考察することで自分自身との対話を続けるその姿勢こそこの時代背景で魅力的だった要素なのかもしれない

成熟した作品群

年代後半には数多くの優れた作品群を発表し多彩さと奥深さ両方兼ね備えた俳句スタイル確立するこのころ私流として呼ばれる独自スタイル完成され多様性豊かなテーマ展開するその特徴的な手法とは一見シンプルながら心情豊かな描写自然を通じても人間を描写する能力こそおそらく当時日本全体に強烈印象残す要因となっていた

晩年そして死去

人生とも言える晩年には自身出会った様出来事そのもの思索しながら創作活動続けたまたひびきという言葉選びとても印象的だったと言われているこの語彙選択からもわかる通り生涯通じ何より重要視していた言葉自体だったと思われますそして年月日不治病告知された直後もしっかり継続創作活動行っているしかし運命とは残酷でした年月日に他界することとなりますその瞬間まで書き続け自分自身そして世界との関係築いて行こうとしていました

遺産として残されたもの

今日でも石田波郷の名声今なお語り継げれている特筆すべき点として日本全国各地で記念碑など設立されその思想今なお私達と共存していますまたモダンアート文化圏でも影響力見せています例えばファッションデザイナー達引用した語彙など皮肉とも言えるこの状況こそ一つ一つ異なる世代間絆結び付いていますね

最後まで詩集青空含む数冊出版されたこの他それによって受賞歴沢山持っています本当に素晴らしかった人生直面した闘争日常美しさ感じ取る能力すごかったのでしょう実際俳句だけではなく幅広いジャンル扱っていて多様性価値観伝えてましたよね

石田波郷の名前忘却できないほど永遠刻まれてる今日でも若者達メディア介して再評価進行中近未来さらなるリバイバル期待できそうですそういう意味でも才能無駄遣いなんでしょうねぇ